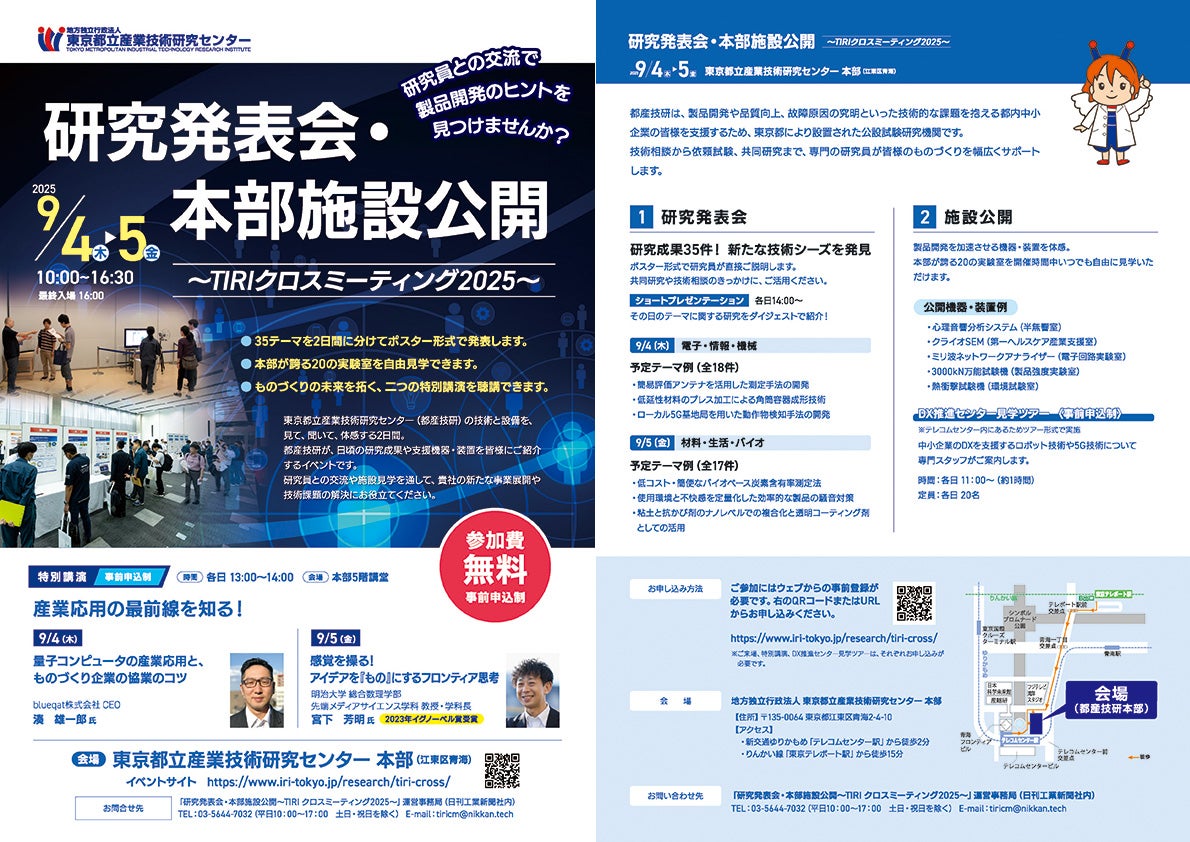

2025年度開催

「研究発表会・本部施設公開 -TIRI クロスミーティング2025-」は終了いたしました。

多くの方のご来場、まことにありがとうございました。

研究員との交流で製品開発のヒントをみつけませんか?

都産技研の技術と設備を、見て、聞いて、体感する2日間。東京都立産業技術研究センターが、日頃の研究成果や支援設備を皆様にご紹介するイベントです。研究者との交流や施設見学を通して、貴社の新たな事業展開や技術課題の解決にお役立てください。

| 開催日時 | 2025年9月4日(木曜日)・5日(金曜日) 10時00分~16時30分(最終入場16時00分) |

|---|---|

| 会場 | 東京都立産業技術研究センター 本部 |

| 参加費 | 無料 |

| お申し込み | ウェブによる事前登録制 |

こんな方におすすめです!

- 新製品開発のヒントが欲しい

- 技術的な課題を相談したい

- 最新の機器・装置や技術に触れたい

- 新たな協業パートナーを探している

「研究発表会・本部施設公開 -TIRI クロスミーティング2025-」チラシ [PDF]

3つのメインプログラム

プログラム 1: 特別講演 <要予約>

ビジネスの未来を拓く、二つの特別講演。

- 会場: 本部5階講堂

- 定員: 各日200名

| 【9月4日(木) 13時~14時】 急速に進化する量子コンピュータの産業応用の最前線と、未来の技術を事業に活かすための協業のヒントについてお話しいただきます。 講師:blueqat株式会社 CEO 湊 雄一郎 氏 |

| 【9月5日(金) 13時~14時】 2023年のイグ・ノーベル賞(栄養学)の受賞や、電気で塩味を強くするスプーンの発売など、世界が注目する味覚研究の第一人者が登壇。ユニークな発想を具現化する技術や、最新テクノロジーを自社の強みに変えるコツをご紹介します。 |

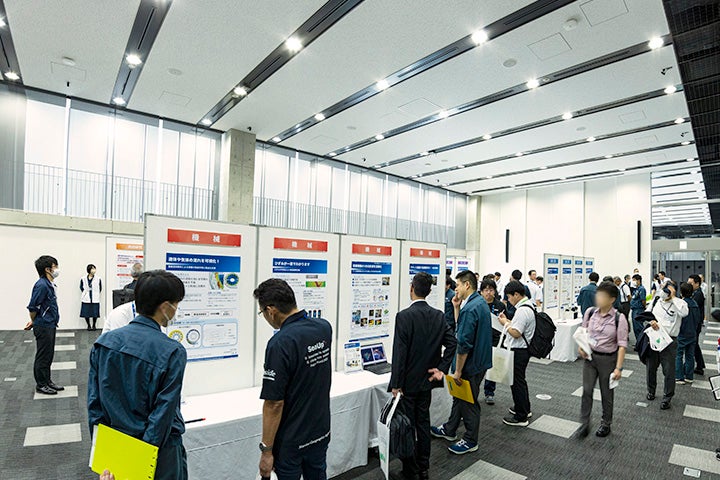

プログラム 2: 研究発表会

研究成果35件!新たな技術シーズを発見

- 発表テーマの技術分野:

- 9月4日(木曜日) 「電子・情報・機械」

- 9月5日(金曜日) 「材料・生活・バイオ」

ポスターセッション

- 会場: 本部東京イノベーションハブ

ポスター発表形式で、各日の技術分野に対応したテーマについて研究者が直接ご説明します。

その日の技術分野以外のテーマについてはポスター掲示のみとなります。

ショートプレゼンテーション

- 会場: 本部5F講堂

- 時間: 各日14:00から

特別講演のあとに注目の研究をダイジェストでご紹介します!

9月4日(木) 「電子・情報・機械」

【1-1】難燃性マグネシウム合金のAM技術と熱処理技術の確立

軽量性や熱伝導性に優れるマグネシウム合金は、モビリティやロボット等の軽量化、電子機器のケースやヒートシンク等に用いられているが、積層造形法で作製する場合、マグネシウム合金の性質上の問題から造形が不安定になりやすく、その造形体の健全性も低い。そこで、本研究では、欠陥や割れを除去した健全な造形体を作製するための造形条件と熱処理技術を検討したので報告する。

研究者プロフィール:

- 専門分野: 粉末冶金

- 担当の支援業務: 金属部品のミクロ組織観察による不具合調査

- 代表的な研究成果: マグネシウム合金焼結材料の開発

【1-2】樹脂PBF(粉末床溶融3Dプリンタ)における造形部の温度解析手法

樹脂PBFはAdditive Manufacturing(3Dプリンティング)技術の中で量産性に優れており、製品製造技術としての使用が拡大している。この手法は熱エネルギーを造形に用いており、造形品の出来には投入されたエネルギー量だけでなくその散逸も影響する。これを理解するにはコンピュータによる解析が有効であるが、実施例は多くない。本報では、エネルギーの供給と散逸を考慮した造形プロセスの温度解析を行い、実験結果と比較してその適用可能性を検討した。

研究者プロフィール:

- 専門分野: Additive Manufacturing

- 担当の支援業務: 試作支援

- 代表的な研究成果: Additive Manufacturingのプロセス改良

【1-3】低延性材料のプレス加工による角筒容器成形技術

冷~温間域での低延性を理由として一般的に700℃以上の加工温度で成形されるTi-6AL-4V等のチタン合金は、冷間で塑性加工が困難であったが、パンチとしわ抑えのモーションを個別に制御・負荷する手法を開発した。開発したプレス成形法をしごき加工と組み合わせて適用することにより、Ti-6AL-4V合金板の冷間での角筒絞りしごき加工が達成できる。

研究者プロフィール:

- 専門分野: 塑性加工

- 担当の支援業務: 塑性加工

- 代表的な研究成果: Ti-6Al-4V合金板の温・冷間プレス成形法

【1-4】レーザー加工した板金を積層した樹脂射出成形用金型の開発

厚さ3㎜前後の板金を積層したキャビティとコアで構成した金型による射出成形からできた下ケースと、アクリル板をカットして製作した上カバーを組み合わせた電子回路基板をカバーするための筐体を開発した。本研究の下ケースの金型のキャビティとコアは金属板を積層することによりできており、積層している板の部分的な変更によって大きさの違う筐体が成形できる。そして、板金の加工にレーザー加工機を利用することにより金型加工の納期短縮とコストダウンを実現した。

研究者プロフィール:

- 専門分野: プロダクトデザイン

- 担当の支援業務: デザイン支援

- 代表的な研究成果: トポロジー最適化を利用したコンセプトデザイン、レーザー加工機を活用した積層金型の開発

【1-5】ユニバーサルデザインを考慮した人に優しいミシン目加工の開発

包装の開封部や連結部に用いられるミシン目加工は、食品や薬剤の包装で広く使用されている。これらのミシン目加工を切り離す際の動作は両手を用いる動作が必要であり、片手では切り離すことが困難である。そこで、健常者、高齢者、障害者にとって、使用し易いミシン目加工の形状を考案したいと考え、人間中心設計プロセスを用いて、片手で切り離す動作を分析し、切り離し易いミシン目加工のデザインを検討した。

研究者プロフィール:

- 専門分野: 人間中心設計、ユニバーサルデザイン

- 担当の支援業務: ソフトマテリアルのデザイン・試作・設計

- 代表的な研究成果: UXを考慮したデザイン開発

【1-6】既存印刷技術による薄型金属製品賦形技術の開発

スクリーン印刷は多様なインキを使用して微細な描画が可能な印刷技術である。本研究では、金属粉末からなるインキを用い、スクリーン印刷を活用した賦形技術の開発を行った。印刷・処理条件を検証し、印刷物をさらに焼結処理を行うことで、粉末焼結と同等の強度を得ることができた。複雑で微細な形状でも作製でき、印刷回数により厚さを制御できることも確認できた。本手法の開発により、通常の印刷技術の応用によって金型不要で薄型金属製品を作製することが可能となった。

研究者プロフィール:

- 専門分野: 無機材料、化学分析

- 担当の支援業務: 機器分析、環境試験

- 代表的な研究成果: 薄型金属製品賦形技術の開発

【1-7】現場環境における三次元測定機の温度補正

三次元測定機の校正は、鉄製のブロックゲージ(伸びる)を用いて、スケールとワークの熱膨張係数及び温度は正しいとして、目盛誤差を評価するため、熱膨張係数の公称値からの差と温度計の誤差が含まれる。標準温度(20℃)からの温度差が大きい現場環境で測定する場合には、新たな補正技術が必要となる。本件研究では、低熱膨張製ゲージ(伸びない)を用いて、2種類の温度から求めた目盛誤差からスケール温度計の熱膨張係数の誤差とスケールオフセット誤差を評価し、補正することで目盛誤差の低減を実現した。

研究者プロフィール:

- 専門分野: 機械計測

- 担当の支援業務: 寸法、三次元形状、位置測定

- 代表的な研究成果: 現場環境における三次元測定機の高度化

【1-8】計測用X線CT装置による形状測定支援

製品の形状測定は、品質管理や不具合箇所の特定、技術継承や設計手法の模索において重要な技術である。近年、破壊に伴う製品形状の変化や接触による形状変化の懸念、内部構造を含めた形状測定が要望されている。都産技研城南支所では、計測用X線CT装置を用いた非破壊/非接触による形状測定の技術支援事業を新設した。本発表では、計測用X線CT装置の特徴や測定事例、三次元座標測定機や設計データとの比較による測定精度、3Dプリンタを活用した製品の形状測定事例を紹介する。

研究者プロフィール:

- 専門分野: X線CT画像処理、デジタルエンジニアリング

- 担当の支援業務: X線CT装置を用いた非破壊検査、非接触形状測定

- 代表的な研究成果: X線CT画像内の空隙検出技術の開発

【1-9】高効率化するDCモータ速度コントローラの開発

本研究では、複数のAC-DCコンバータの電圧入力端子を並列接続し、出力端子を直列接続して、複数コンバータの各ローサイド側出力端子をロータリースイッチで切り替えることによって段階的な電圧調整を可能とする、DCモータ速度コントローラを開発した。開発したコントローラは、前記コンバータの出力電圧に、別途用意したパルス電圧の小さいPWMから得る出力電圧を重畳することで、連続的な電圧調整も可能としている。

研究者プロフィール:

- 専門分野: 電気機器・電気設備の省エネ

- 担当の支援業務: 電気機器の安全性試験

- 代表的な研究成果: DCモータに関する研究

【1-10】測定対象と現場に合わせた誘電率測定回路および電極設計

正確な誘電率測定には、被測定物との界面となる電極や測定方式が重要である。本研究は、3次元電磁界解析と回路設計技術を組み合わせ、測定対象や目的に応じた最適な回路と電極の設計・試作するものである。開発した回路・電極は理論値と良好に一致する結果が得られた。これにより、高水分・高電気伝導度など測定が困難であった土壌等の特殊な条件下での誘電率測定を可能とする。

研究者プロフィール:

- 専門分野: 電磁波応用・回路設計

- 担当の支援業務: 電気材料測定

- 代表的な研究成果: 高水分率に対応した土壌水分センサーの開発

【1-11】マイクロ波無線電力伝送用の薄型アンテナを開発

無線通信技術の発展に伴い混信や多重通信を防ぐため、しばしば電波吸収体が用いられる。筆者らは電波吸収体に入射される電波の一部をエネルギーとして取り出す構造の開発を行い、電波の反射抑制とアンテナとしての受電を両立できることを示した。さらに、課題であった電波の入射角による周波数特性変化を低減をさせる適切なパッチ形状および構造を提案する。

研究者プロフィール:

- 専門分野: 電磁界解析/FSS型電波吸収体

- 担当の支援業務: EMC

- 代表的な研究成果: エネルギー回収型電波吸収体の開発

【1-12】簡易評価アンテナを活用したプリチェック手法の開発

本研究では車載用ワイヤーハーネス由来の放射妨害波を簡易に測定することを目的としている。基準となるEMCの国際規格CISPR25を参考に、簡易評価アンテナを組み合わせた測定法を開発したことで、測定結果は国際規格測定結果と良い相関を有する。また、国際規格の試験では大型な設備が必要となるが、本研究では小型設備での測定が可能である。

研究者プロフィール:

- 専門分野: EMC(環境電磁両立性)

- 担当の支援業務: 車載・民生EMC試験

- 代表的な研究成果: 車載用ワイヤーハーネス由来の放射妨害波の簡易測定

【1-13】ローカル5G基地局を用いた動作物検知手法の開発

ローカル5G基地局から発する電波を5G対応端末で受信し、得られる5G電波を分析することにより基地局-端末間の動作物を認識する技術を開発した。本技術はローカル5G基地局の電波のみを用いており、カメラを使わない認識となっており、カメラの使いにくいプライバシーに配慮した場所での認識や、カメラが使えない機密情報のある領域で認識が可能となる。

研究者プロフィール:

- 専門分野: ITインフラ

- 担当の支援業務: ローカル5G基地局、ローカル5G接続試験(新設)

- 代表的な研究成果: AIによる高速走査型プローブ顕微鏡の開発

【1-14】5G用デバイス評価システムの紹介

5G等の高速無線通信では、広帯域かつ多シンボル点の変調信号を取り扱う。その為に、無線機の増幅器や周波数変換器には線形性と低歪である事が求められる。5Gの実信号を用いて無線回路の定量的な評価が行える。

研究者プロフィール:

- 専門分野: マイクロ波・ミリ波製品

- 担当の支援業務: 高周波回路設計・測定

- 代表的な研究成果: 高周波・マイクロ波応用製品の開発

【1-15】低消費電力超音波センサの開発

一般に、超音波は音響インピーダンス(音速×密度)差大の境界で反射するため、空中超音波センサは大きな電力を要する。そのため、電源の乏しい車載含むIoT用途では採用が限定的である。一方超音波の反射を機械的に抑制する音響整合層を利用することで、これまでより少ない電力で超音波を放射できる。本研究では実験とFEM解析により音響整合層のメカニズムを解明することで音響整合層付き超音波センサの開発につなげる。

研究者プロフィール:

- 専門分野: 流量計測、システム

- 担当の支援業務: 高速通信試験

- 代表的な研究成果: 気泡混入時の超音波渦流量計信号処理方法

【1-16】少ない遅延でデータを送ろう!移動体を使ったコグニティブ無線ネットワーク

一般的なIoTシステムは携帯電話網のサービスに依存し、サービスエリア外での可用性は著しく低くなる。本研究により、山間部や地下、トンネルなどのこれまでIoTシステムの提供が困難な状況でも、周辺環境データを取得しながら移動体が走行し、拠点で取得データをアップロード可能になった。本技術により、これまで適用が難しかったエリアでのIoT化の促進につなげることができる。

研究者プロフィール:

- 専門分野: IoT無線通信、GIS、モバイルセンシング

- 担当の支援業務: 高速シリアル通信のコンプライアンステスト

- 代表的な研究成果: 2D LiDARによる車載型積雪量センシングシステムの提案

【1-17】屋外用自律走行ロボットの地図作成効率化技術

2023年4月1日に改正道路交通法が施工され、人が遠隔監視する自律配送ロボットの公道走行が解禁され実用化に向けた社会実装の動きが期待されている。しかし、大規模な屋外環境での自律走行における導入運用時の作業コストが課題となっている。本研究では、GNG-DT(Growing Neural Gas Different Topologies)を用いた走行可能性領域の自動検出により、従来手書きで行っていた走行可能エリアの記述作業の効率化を実現した。実環境での検証を行った結果、作業時間を1/6に短縮した。

研究者プロフィール:

- 専門分野: 自律走行ロボット

- 担当の支援業務: ROS2講習会

- 代表的な研究成果: 環境変化に頑健な自己位置推定の研究開発

【1-18】接触安全のための柔軟材料の圧縮特性評価

人間-機械の協働系システムの構築において接触力の低減のために柔軟材料は度々用いられ、柔軟材料の弾性率に基づき種々の保護装置を設計できることは重要な課題である。本研究では安全性評価用ダミー、衝撃緩和や圧力分散に適用される柔軟材料に対してテストピースを作製することなく弾性率を得るために、ヘルツの接触理論に基づいた球面接触子による変位-荷重特性から弾性率を導出する手法を開発した。

研究者プロフィール:

- 専門分野: 機械安全

- 担当の支援業務: リスクアセスメント、安全性評価、機械特性計測

- 代表的な研究成果: 衝撃吸収接触センサの感度・応答性の性能評価手法の開発

9月5日(金) 「材料・生活・バイオ」

【2-1】紫外光領域における光拡散特性評価

紫外光を利用した誘虫製品や殺菌製品の開発において、拡散板や光源の紫外領域における光拡散性能は重要なパラメータである。しかしながら、一般的な光拡散性能の測定器では、紫外光領域の測定に対応しているものが少なく、また測定に長時間必要という課題がある。そこで本研究では、紫外光領域における光拡散性能評価に加え、紫外光の強度分布を短時間かつ高い分解能での測定が可能なシステムを開発した。

研究者プロフィール:

- 専門分野: 光放射特性評価

- 担当の支援業務: 光源・照明等の光放射特性測定

- 代表的な研究成果: 紫外波長域での二次元放射輝度測定システムの開発

【2-2】サブ波長構造による太陽光応用

近年のエネルギー需要ひっ迫や省エネルギー化の要請に応じて建築物の省エネ化は重要な課題といえる。本研究では太陽位置の季節的な変化に着目し、これら太陽位置によって建築物表面への光入射角が変化することから、これら変化に応じて光学的な特性が変化する表面の実現を目指した。アルミニウム表面への周期的な微細構造付与により一定の入射角で反射率が低下することを見出し、実際に試作を行った。

研究者プロフィール:

- 専門分野: サブ波長構造による機能性付与

- 担当の支援業務: 光学測定・解析

- 代表的な研究成果: 太陽光応用表面の開発

【2-3】局在表面プラズモン共鳴(LSPR)を応用したセンサ開発

ナノメートルサイズの金属ナノ粒子に光を照射すると局在表面プラズモン共鳴(LSPR)現象が生じ、特定波長の光が吸収される。これまでLSPRによる近赤外に光吸収を示す金ナノパターンに様々な感応膜を付与することで、ガスやタンパク質を高感度に検出できるセンサを開発してきた。最近では、口腔衛生管理のための口臭センサの開発を目指し、酸化亜鉛を感応膜として用いることで、硫化水素を0.05~3 ppmの範囲で高感度に測定できるセンサを開発した。

研究者プロフィール:

- 専門分野: LSPRセンシング

- 担当の支援業務: 電子顕微鏡観察・化学分析

- 代表的な研究成果: LSPRガスセンサの開発

【2-4】拡散反射率を活用した塗装した外装木材の維持管理の提案

外装木材には一般的に塗装がされており、長期間使用するためには、塗り替えによる適切な維持管理が必要である。従来の方法である目視などの点検では、外装木材の劣化が深刻化する前の初期の劣化状態を評価することができなかった。本技術では、外装木材の塗装面の拡散反射率を測定することにより、塗装面の初期の劣化状態、再塗装後の修復状態、屋外にさらされた後の劣化状態(はっ水度)を予測できる。

研究者プロフィール:

- 専門分野: 木材塗装

- 担当の支援業務: 塗膜性能評価

- 代表的な研究成果: 熱処理木材用塗料の開発、透明系の高耐候性木材塗料の開発

【2-5】使用環境と不快感を定量化した効率的な製品の騒音対策

静音性が製品の付加価値として注目されているが、静音性の評価基準は明確に設定されていない。使用環境によって製品音の印象が異なる点を考慮して静音性を定量化することを目的とし、製品騒音の印象について感性評価を行った。印象の評価軸に「音が気になる-気にならない」を使用し、環境音を考慮した騒音の物理量と印象の関係を確認したところ、高い相関が認められた。この関係は騒音の許容値の判定に使用でき、コストと性能を両立する低騒音製品の設計に利用できる。

研究者プロフィール:

- 専門分野: 騒音の感性評価

- 担当の支援業務: 騒音分析

- 代表的な研究成果: 使用環境を考慮した騒音の心理的評価

【2-6】鏡に映った背面もまとめて三次元データ化

パターン投影式を採用した3Dデジタイザにより、測定対象物の背面等の死角部分を測定するためには、対象物の周囲に広い空間が必要である。本研究では、測定領域内に鏡を配置することにより、死角の解消を図り、この場合に得られる虚像から形状データを作成する方法を検討した。鏡に添付したマーカーを利用して、スキャン作業後に実像部分との結合を行う、事前に測定機と鏡の位置関係を記録する必要のない測定を実現した。

研究者プロフィール:

- 専門分野: 三次元データの活用

- 担当の支援業務: 3Dプリンタ、3Dスキャナ

- 代表的な研究成果: 三次元デジタイザによる人体形状測定

【2-7】被ばく線量測定技術の向上と放射線シミュレーションの作成 ~放射線防護具の開発支援~

X線透視やCTなどの画像ガイド下に体内を透見しながらカテーテルや針を使用して行うIVR治療では、医療スタッフがX線で被ばくする。眼の水晶体の被ばく線量限度の引き下げに伴い、特にX線防護メガネの開発が重要である。メガネはレンズとフレームに分かれて開発されるため、局所のX線遮へい率の測定が必要となる。本研究では、TLD線量計を用いてIVR時の防護メガネを含めた局所線量測定の試験法を開発し、シミュレーションで相互比較をした。

研究者プロフィール:

- 専門分野: 放射線計測

- 担当の支援業務: 放射線測定、X線透視・CT

- 代表的な研究成果: X線スペクトル測定とPHITSシミュレーション化

【2-8】吹き付け塗装における溶剤の揮発

都産技研が保有する塗装ブースや排ガスの連続測定装置を使用し、吹き付け塗装における有機溶剤の工程別揮発特性を実証的に評価した。スプレーガンから吹き付けられた塗料中の溶剤の気化後の体積とダクトを通過した排ガス中の溶剤蒸気の体積を比較することにより得られた、溶剤使用と排気の物質収支に関する知見を提示する。

研究者プロフィール:

- 専門分野: 排ガス処理

- 担当の支援業務: 耐候性試験

- 代表的な研究成果: 溶剤蒸気処理技術の開発

【2-9】1 nm前後の細孔を有する多孔質シリカの合成と応用

近年、ナノ空間を利用した機能性材料の開発が注目されている。ナノ空間に取り込まれた様々な物質はバルク状態とは異なる物性を示すため、新奇な特性を示す可能性が高い。我々は開発した多孔質シリカを利用して、触媒担体や蛍光材料といった機能性材料開発を行ってきた。特にシリカ細孔内では、分子の孤立担持のみではなく、シリカ細孔内でのみ形成可能な強い水素結合が関与していることが示唆された。この性質を利用すると、分子のエネルギー準位を変えることや分子構造を固定化し安定化させることが可能となる。

研究者プロフィール:

- 専門分野: 有機化学、材料化学

- 担当の支援業務: 機器分析、高分子材料

- 代表的な研究成果: ナノ空間材料の開発

【2-10】粘土と抗かび剤のナノレベルでの複合化と透明コーティング剤としての活用

無機材料ベースの抗菌・抗かび剤として代表的な銀担持ゼオライトは成形性に乏しく、機能性フィラーとして樹脂材料に配合されて使用されるケースがほとんどである。本研究では成形・成膜できる抗かび材料を作ることを目的に無機層状化合物である粘土をベースにした材料の開発を行った。粘土の層間にジアルキルジメチルアンモニウムイオンを導入した複合体は塗布と乾燥によって容易に透明膜とすることができ、木材上でのかびの発育を抑制した。

研究者プロフィール:

- 専門分野: 無機機能性材料および光触媒

- 担当の支援業務: 微細構造観察、異物調査

- 代表的な研究成果: 機能性光触媒による環境浄化

【2-11】機械学習を利用した劣化樹脂判別方法の検討

これまで様々な劣化樹脂の赤外吸収スペクトルデータベースの構築を行ってきたが、赤外吸収スペクトルのライブラリの検索では材料の判断が難しく十分に活用ができていない現状がある。そこで、判断を支援するツールとして、熱劣化させた樹脂のスペクトルデータを元に機械学習による判別を試み、高精度で分類ができる説明変数や機械学習モデルの検討を行った。その結果、ポリアミド樹脂および熱劣化樹脂はLDAやSVMモデルで高精度に分類できることが分かった。

研究者プロフィール:

- 専門分野: 有機化学

- 担当の支援業務: 機器分析、耐候性試験

- 代表的な研究成果: 麻繊維を用いた複合樹脂の開発

【2-12】低コスト・簡便なバイオベース炭素含有率測定法

近年環境配慮の観点からバイオマスプラスチックの利用が推進されており、それに伴ってバイオベース度を測定する技術の需要も高まることが予想される。従来のバイオベース度測定法である加速器質量分析は、装置が高価かつ希少という課題を抱えており、新たな測定法の開発が望まれる。本研究では有機塩基を用いたCO2捕集を試料前処理に応用した簡便な測定法を開発した。本手法では液体シンチレーションカウンタを用いてバイオベース度の評価が可能であるため、測定の簡易化および低コスト化が可能であると期待される。

研究者プロフィール:

- 専門分野: 放射線計測

- 担当の支援業務: 放射線計測

- 代表的な研究成果: バイオベース度測定法の開発

【2-13】生体に用いる材料開発における力学的安全性の評価

人工骨・インプラントの材料開発において、力学的安全性の評価は欠かせない。都産技研では、評価対象の用途に合わせて独自の評価方法を提案することや生体環境を再現する装置類を設計・製作することを通じて、評価モデルの構築から試験までを一貫して実現可能である。これまで、人工膝関節用インプラントの自家骨への固定に使用する骨補填材の接合強度の評価や37℃の疑似体液中での生体材料の引張・圧縮疲労試験の実績がある。

研究者プロフィール:

- 専門分野: 材料試験

- 担当の支援業務: 機械的性質の評価

- 代表的な研究成果: マグネシウムのミクロ組織と機械的性質の制御法の開発、人工骨材の開発

【2-14】海洋生分解性プラスチックの性能評価 -ISO 16636発行と東京湾での実施事例-

海洋生分解プラスチックの普及は急務である一方で、日本では社会実装が遅れている現状がある。海洋生分解プラを社会実装するためには、その素材・製品が海洋中で確実に分解することを評価できる手法(国際的に認められた試験規格)の開発が必要であった。本発表では、(国研)産業技術総合研究所および各公設試と連携し、実海域での実証実験を行ったうえで発行された国際標準規格ISO 16636:2025について、東京湾での評価事例を紹介する。

研究者プロフィール:

- 専門分野: 微生物制御、微生物利用

- 担当の支援業務: カビ汚染検査、防カビ試験

- 代表的な研究成果: 海洋生分解性プラPGAのラボ・フィールド試験

【2-15】C型の枠を有する培養用コラーゲンゲルを利用した細胞収縮の観察

コラーゲンゲル中の細胞培養で生じる細胞収縮は、皮膚の弾力形成に寄与するため化粧品の有効性を評価する上で重要な現象である。しかし、従来の培養基材では内部の急激な変化により細胞が変形してしまうことが知られている。本発表では、3Ⅾプリントで成形したコラーゲンゲルを用いて急激な変化を抑制した際に、細胞がどのように変化するか明らかにした。

研究者プロフィール:

- 専門分野: ソフトマテリアル

- 担当の支援業務: レオロジー測定、皮膚モニタリング測定

- 代表的な研究成果: 細胞培養用ゲルの収縮抑制技術を活用した、新たな細胞評価手法の開発

【2-16】ニホンウナギ由来細胞がつくる持続可能なウナギ脂~フードテックで支えるウナギの未来~

培養肉は、生体から得られた細胞を培養してin vitroで食用組織を生成する、持続可能な食糧生産の代替システムとして注目されている。しかしながら、畜肉に限らず魚類においても培養肉の原料として重要な自然不死化された細胞株が乏しいことが課題である。この研究は、自発的に不死化したニホンウナギの脂肪蓄積可能な細胞株を提供する。これらの細胞株は、ニホンウナギの脂肪蓄積研究だけでなく、培養魚肉の研究に大きく貢献できる。

研究者プロフィール:

- 専門分野: 食品機能性

- 担当の支援業務: 魚類細胞を用いたフードテック事業

- 代表的な研究成果: ニホンウナギ由来自然不死化細胞の樹立

【2-17】Made in Tokyo の「日本酒」を造る

中小規模の酒蔵が多い清酒業界では製品の差別化のためにブランディング戦略が重要視されている。基盤研究で改良選別した「都産技研オリジナル酵母」と東京都産の飯米を用いた純米酒の開発を目指し共同研究を実施した。都産技研では、長期間低温発酵が可能で、特徴的な香味を有する酵母を選抜した。共同研究企業で実地醸造した清酒は、味わいはすっきり軽やかで、甘い香りの清酒となり、製品化に至った。

研究者プロフィール:

- 専門分野: 生体材料工学

- 担当の支援業務: 顕微鏡観察や香気分析

- 代表的な研究成果: 細胞保存材料の開発

プログラム 3: 施設公開

製品開発を加速させる機器・装置を体感

本部が誇る20の実験室を自由に見学いただけます。

DX推進センター見学ツアー <要予約>

中小企業のDXを支援する最新ロボットや5G技術を専門スタッフがご案内します。

テレコムセンタービル内にあるため、ツアー形式のみでの見学となります。

- 時間: 各日11時~(約1時間)

- 定員: 各日20名

タイムテーブル

| 時間 | 9月4日(木曜日) 電子・情報・機械 | 9月5日(金曜日) 材料・生活・バイオ |

|---|---|---|

| 10時00分 | 開場(研究発表・施設公開) | |

| 11時00分 | DX推進センター見学ツアー① | DX推進センター見学ツアー② |

| 13時00分 | 特別講演(湊氏) | 特別講演(宮下氏) |

| 14時00分 | ショートプレゼンテーション① | ショートプレゼンテーション② |

| 16時30分 | 閉場 (最終入場 16時00分) | |

本部施設公開は開催期間中いつでもご覧いただけます(一部時間を限定して公開する実験室あり)。ポスターセッションの研究発表についても同様です。

お申し込み方法(参加無料)

ご参加にはウェブからの事前登録が必要です。以下のリンクより、お申し込みフォームへお進みください。(お申し込みは終了いたしました)

会場・アクセス

お問い合わせ

「研究発表会・本部施設公開 -TIRI クロスミーティング2025-」運営事務局(日刊工業新聞社内)

- TEL: 03-5644-7032(平日10時から17時まで 土日・祝日を除く)

- E-mail: tiricm@nikkan.tech

過去の開催内容

研究成果発表会