耐プラズマ試験装置

公開日:2024年12月1日 最終更新日:2024年12月1日

- 試料のプラズマ耐性やエッチングレートの評価が可能です。

- Ar、O2、SF6、CF4、C4F8、CHF3、または、その混合ガスがご利用いただけます。

- 平行平板型で8インチ、ICP型で4インチまでのサイズに対応しています。

装置の特徴

本装置では、プラズマによるエッチングが可能です。酸素やアルゴンのような気体に磁場などで強いエネルギーを与えることで、気体は陽イオンや電子に分かれたプラズマの状態になります。プラズマは強いエネルギーをもっているため、材料を物理的に、あるいは化学反応して削る(エッチングする)ことが可能です。このプラズマによる削られやすさ(耐食性)を評価することが、耐プラズマ試験となります。

一般的には、試料の一部をマスクで覆った状態で図1のようにプラズマを照射し、マスクで保護された部分との差を触針式段差計や光学顕微鏡などを用いて観察します。これにより、試料がプラズマによってどの程度エッチングされたか、表面状態がどのように変化したかを見ることで、プラズマに対する耐食性の評価をすることができます。試料が小さい場合は、図1のようなサンプルホルダーを用いたり、4インチ基板に貼り付けた状態で試験を実施することもあります。なお、評価に用いる触針式段差計や光学顕微鏡も同じクリーンルーム内にあり、機器利用でご利用いただけます。

.jpeg)

平行平板型とICP型の違い

都産技研では、耐プラズマ試験装置として平行平板型(RIE装置)とICP型(高速ディープエッチング装置)を所有しており、これらは装置構成やプラズマの生成方法が違います。平行平板型は、上下の電極間に高周波電力を掛けてプラズマを生成します。対してICP型は、試料室外のコイルに高周波電力を流して形成した磁場を、誘電体を通すことで試料室内にプラズマを生成し、下部電源で指向性の調整を行います。そのため、平行平板型は大面積化が可能なのに対して、ICP型は高密度プラズマでエッチング異方性制御がしやすいという特徴があります。また、都産技研でご利用いただける装置では、利用可能なガス種も異なります。これらの違いのまとめを表1に示しますので、装置選びの判断材料としていただければと思います。

表1 平行平板型とICP型における装置仕様の違い

平行平板型 | ICP型 | |

|---|---|---|

装置構成 | .jpeg) | .jpeg) |

| プラズマ密度 | ~109 cm-3 | ~1012 cm-3 |

| プロセス圧力 | 10 ~ 100 Pa | 0.5~ 10 Pa |

| ガス種 | Ar、O2、SF6、CF4 | Ar、O2、SF6、CF4、C4F8、CHF3 |

| 最大出力 | 250 W バイアス機能なし | ICP:1 kW(コイル側) BIAS:200 W(下部電極側) |

| 最大試料サイズ | 直径8インチ(200 mm) | 直径4インチ(100 mm) |

評価事例

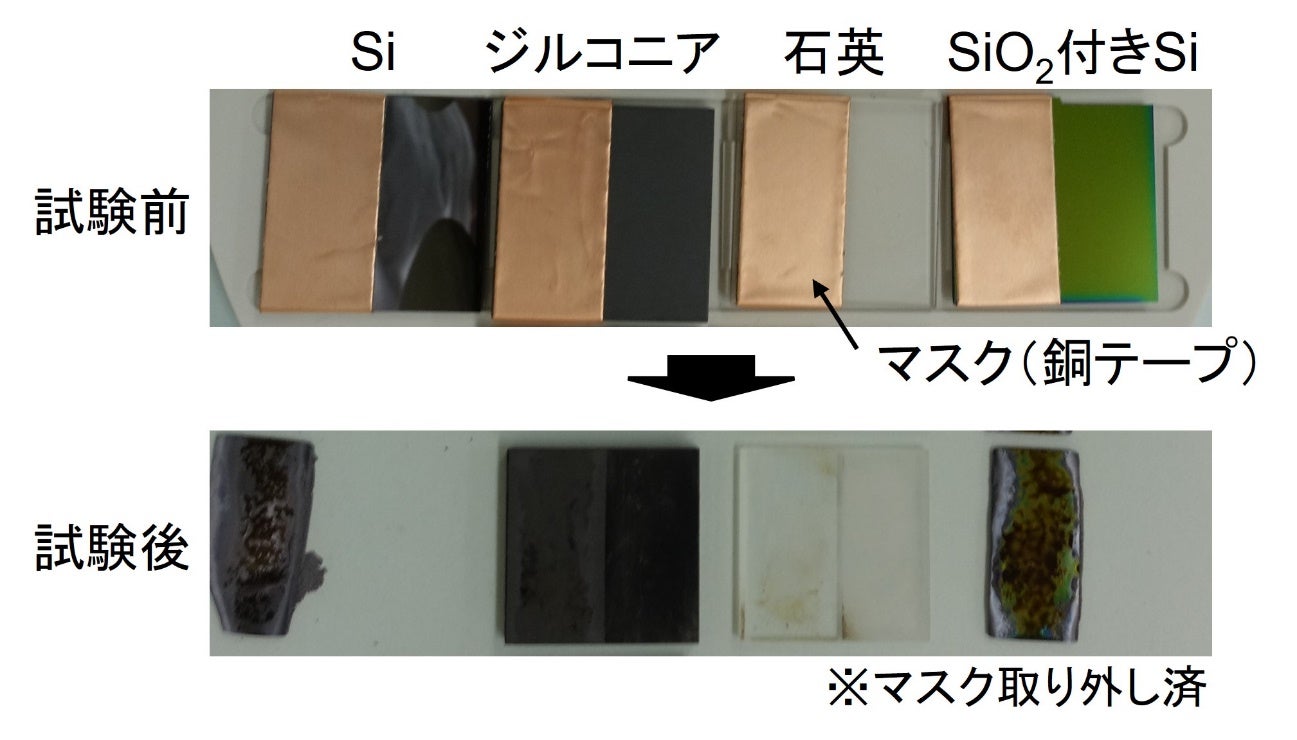

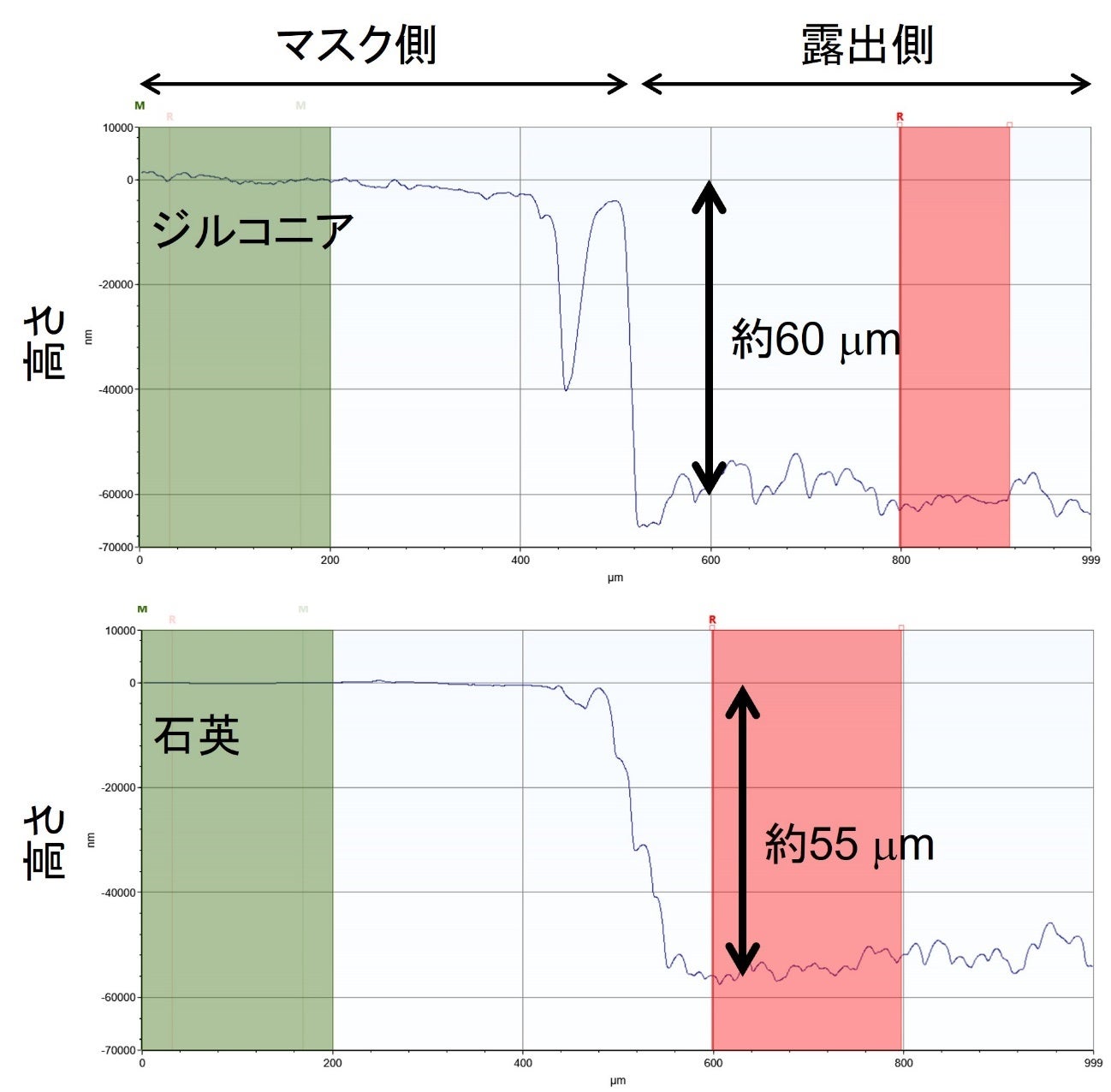

実際に耐プラズマ試験を行った試料の様子を図2に示します。試料は左から、Si基板、ジルコニア基板、石英基板、SiO2膜付Si基板となっています。左半分を銅テープで保護し、ICP型装置にて、ガス種・ガス流量:CF4 100sccm、Ar 10sccm、O2 5sccm、ICP電力:1kW、BIAS電力:200Wで5時間の耐プラズマ試験を行いました。試験後の写真を下側に示します。Si基板とSiO2膜付きSi基板は、厚さ525 µmの基板すべてがエッチングされました。一方で、ジルコニア基板は約60 µm、石英基板は約55 µmのエッチング量となり、Siよりも耐性があることがわかりました。実際に触針式段差計を用いてエッチング量の測定を行った結果を図3に示します。このように、比較したい試料を同時に耐プラズマ試験することによって、プラズマに対する耐食性の評価を行うことができます。

関連情報

- 仕様および利用料金について(設備ページ)

RIE装置

高速ディープエッチング装置 - その他所有しているMEMS関連装置一覧

同じカテゴリの記事