「JIS K7317」機能性フィルムの引っかき硬さの求め方試験装置

公開日:2023年8月15日 最終更新日:2024年11月12日

- フィルムに特化した引っかき硬さの求め方のJISが昨年(2022年)12月20日にJIS K7317:2022として新しく制定されました。

- ダイヤモンドの針で引っかいて、目視判定ジグなどを利用して測定するので、従来の鉛筆引っかき(硬度)に比べ、測定範囲の幅が広く、しっかりとした物理量で測定結果が得られるというメリットがあります。

鉛筆硬度と新規JIS K7317の違いは

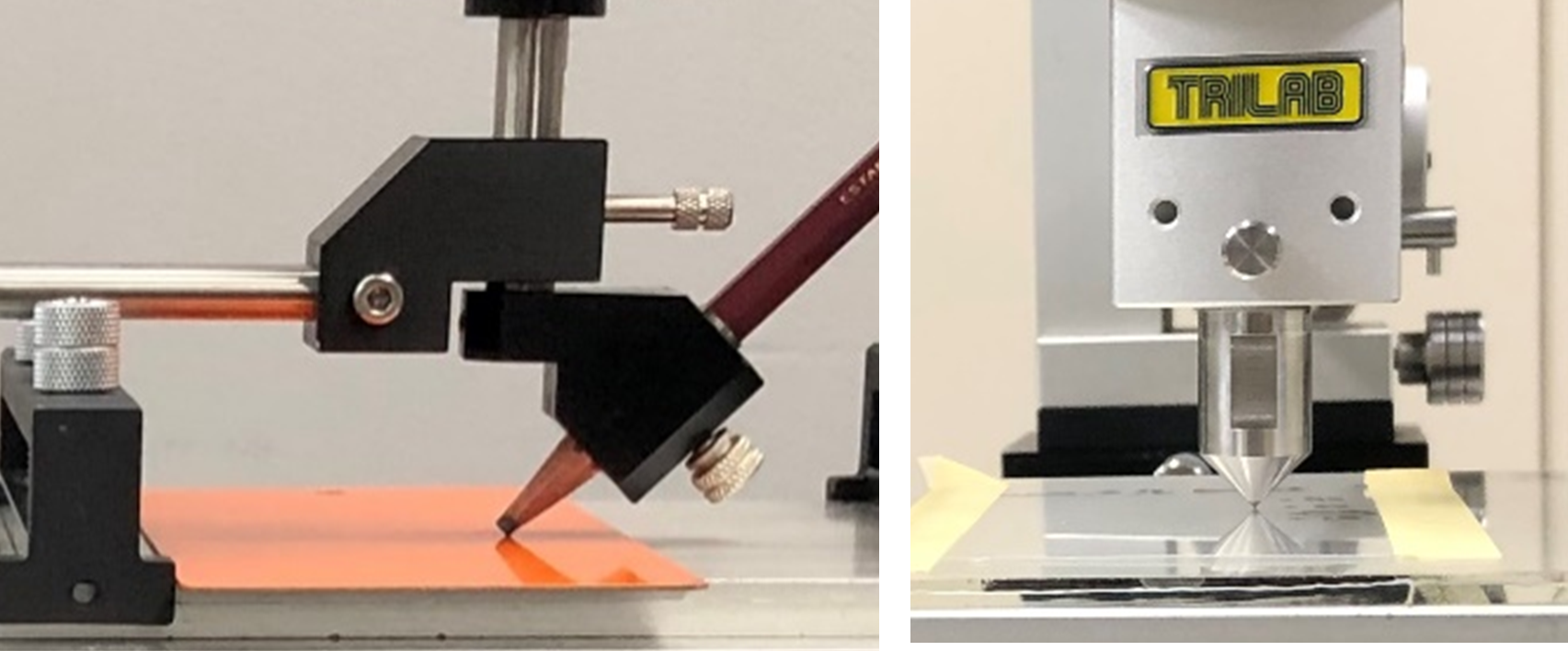

JIS K5600-5-4 引っかき硬度(鉛筆法)は、鉛筆の芯を出し、研磨紙で先端を円柱に平らにした鉛筆を進行方向に向け手前45°に傾け、750gの荷重をかけて一定のスピードで引っかいたとき、きず跡が生じない最も硬い鉛筆の硬度で表現する、塗膜を対象とした規格です。

一方、新規に制定されたJIS K7317は種々の機能性フィルムに特化した引っかき硬さを示す試験方法です。

両者の最大の違いは、JIS K5600が鉛筆芯で引っかくのに対し、JIS K7317はダイヤモンド引っかき針で引っかき、きずが付かない最大荷重を測定する点であります。測定値を例示すると、前者が「2H、4H」という無次元量に対して後者は「70g、90g」という物理量で示されます。

装置の特徴

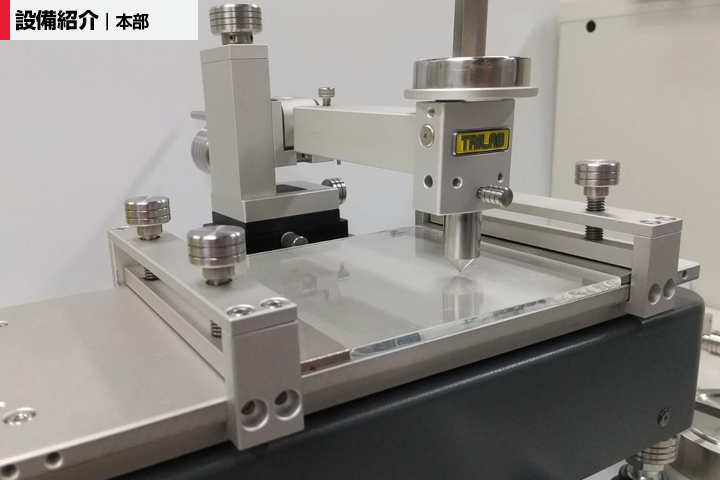

都産技研では、2023年2月に目視判定ジグを導入し、JIS K7317の一連の装置測定が可能となりました。

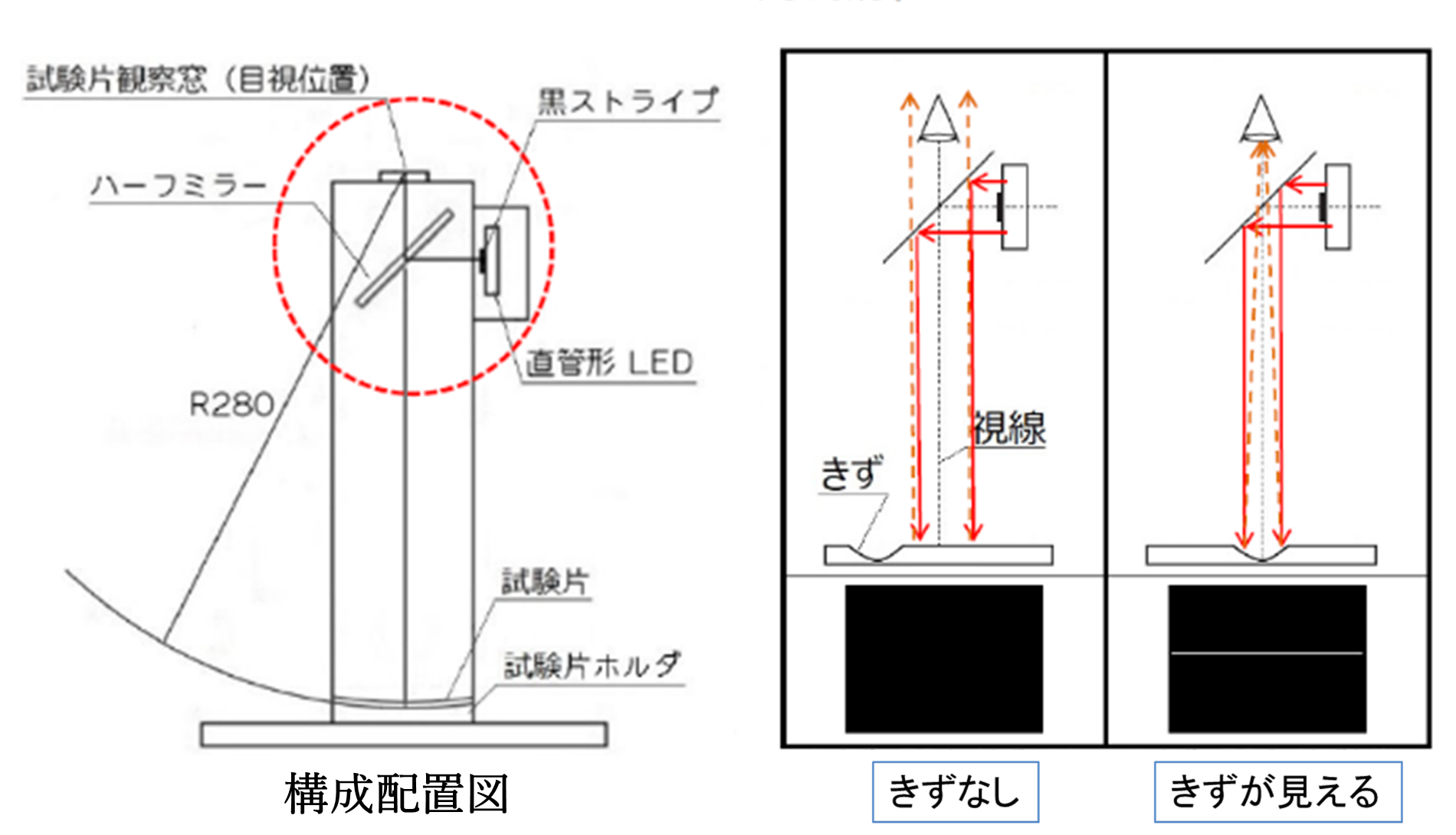

JIS K7317は1.きずを付ける操作と2.きずを検知する操作の2段階の操作から成ります。1.きずつけ装置(引っかき試験機)は、従来からある表面摩耗試験機に0.1mmRのダイヤモンド製引っかき針を取り付けて実施します。一方、2.きず検知用目視判定ジグは都産技研技術研究会「フィルム物性研究会」にて、機能性フィルム研究会と共同で検討、開発した専用目視判定ジグ「MHJ-280」を使用します。

MHJ-280はハーフミラーを用いた同軸反射光学系を採用、照明中央にブラックストライプを備えたラインLED照明を用います。検査フィルム上にきずがある場合、ブラックストライプ上に白くきずが浮かび上がるため、目視検知が容易となります(図2)。

試験事例

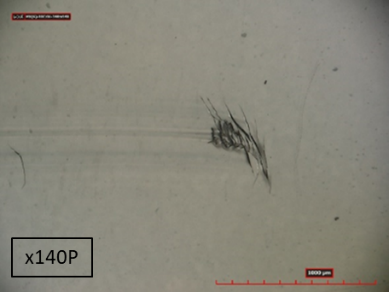

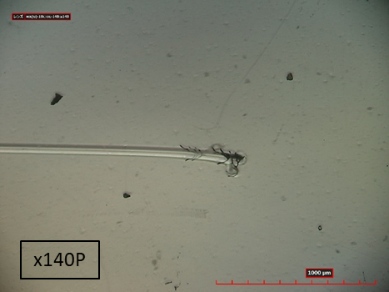

JIS K5600で使用される鉛筆の芯は、もともと硬さで規定されるものではなく、色の濃さで規格化されたものです。その組成から、基材を引っかいたきずは細かい線の集合体であり、目視ではとらえることがなかなか困難です。一方、JIS K7317で使用されるダイヤモンド引っかき針の先端は形状が変化しないため、きずの有無の判別が容易となります(図3左、中)。

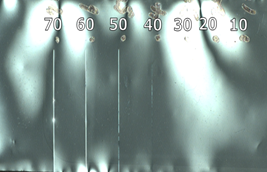

JIS K7317のダイヤモンド引っかき針で引っかき、目視判定ジグMHJ-280にて観察した機能性フィルムのきずの一例を図3右に示します。

図3 PETフィルム(100μm厚)上のきず(左:6H鉛筆、中:ダイヤモンド針(80g荷重))と、

右:MHJ-280で観察された機能性フィルム上のきず

まとめ

都産技研の保有するJIS K7317準拠、引っかき試験用装置および目視判定用ジグについて紹介させていただきました。都産技研では引っかき試験だけでなく、フィルムを対象とした各種試験(摩擦、摩耗、光学測定(ヘーズ測定、透過率、光沢、測色))も可能です。また、今後、依頼試験にも対応していく予定ですのでお気軽にご相談ください。

同じカテゴリの記事