土砂災害危険地域を常時監視する「土壌水分センサー」に関する共同研究

公開日:2025年2月15日 最終更新日:2025年3月21日

都産技研と大起理化工業株式会社は、2022年度から2024年度にかけ、共同研究として「土壌水分センサー」に取り組みました。日本初となる、高含水率の土壌に対応したセンサーは、どのように開発されたのでしょうか。大起理化工業株式会社代表取締役 大石正行 氏と、都産技研電子技術グループの佐野宏靖 主任研究員に話を聞きました。

土壌の水分量と傾きを監視し、土砂災害のリスクを軽減

同社が開発した「多機能土壌水分センサー」の最大の特徴は、水分が多く含まれた土壌の含水率を計測できることです。土壌中の体積含水率0~100% をプラスマイナス3% の精度で測定できる土壌水分センサーは、これまで国内に存在しませんでした。

「従来の土壌水分センサーは海外製のものが多く、低含水率の土壌を対象としていたため、土壌乾燥時の水やりの管理といった農業用途に使用されていました。今回開発したセンサーは、高含水率の土壌をカバーできるため、土木や防災など幅広い用途を想定しています」(大石氏)

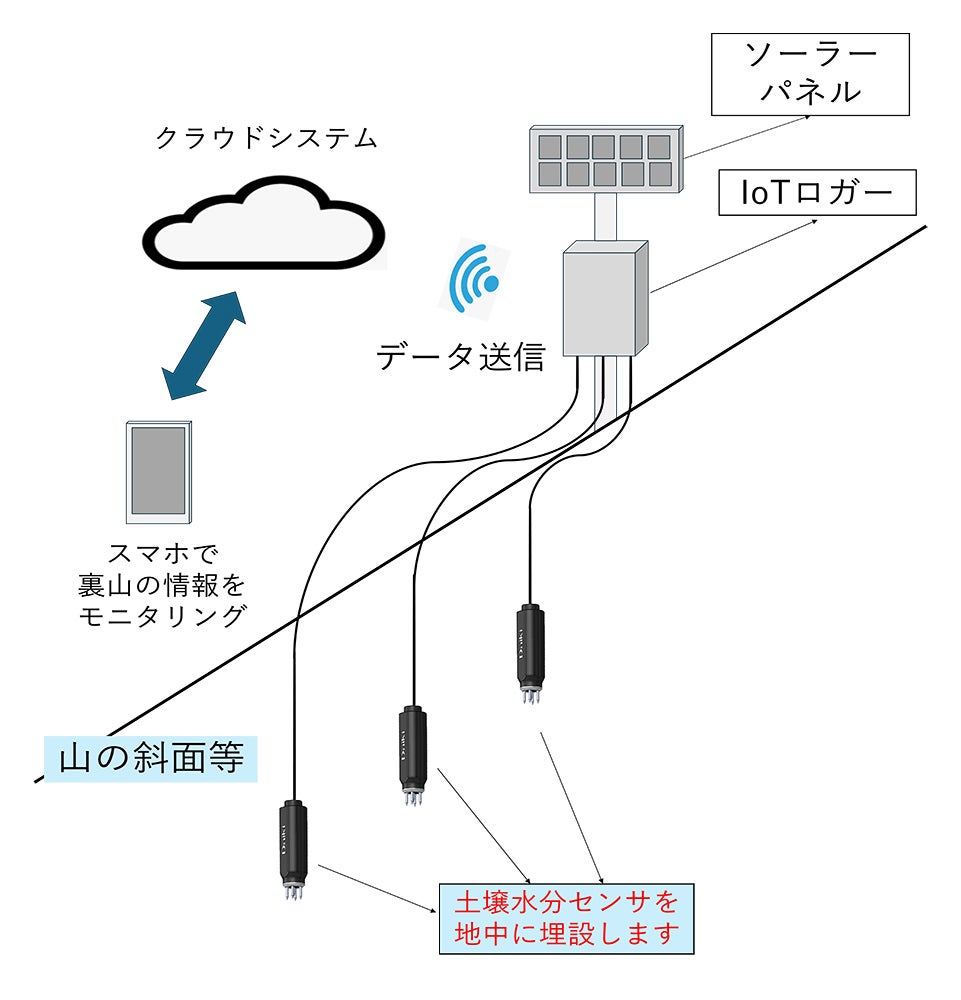

特に防災の分野では、豪雨などで土砂災害の被害が拡大する中、高含水率の土壌を計測できるセンサーへのニーズが高まっていました。そこで本製品では水分量だけでなく、0.01度の傾斜分解能を持つセンサーも内蔵。そのため、センサー本体を地中に埋めておくことで、土壌の含水率や地盤内の傾きを可視化し、その変化を常時監視することが可能になりました。

「センサーは地上に設置したロガーに接続されており、ロガーからは携帯電話網を通じてクラウド上にデータがアップロードされます。ロガーの電源はバッテリーとソーラーパネルで賄うため、長期の運用が可能です。測定間隔は遠隔操作で設定でき、通常は1時間に1回、荒天時には10分に1回など、状況に合わせた監視を行うことができます」(大石氏 )

多種多様な土壌の性質に対応し、高精度な測定を実現

同社は1941年に創業され、農業向けの土壌測定器を中心に事業を展開してきました。以前から、土壌水分センサーの自社開発に取り組んできましたが、技術力不足などの理由から実現には至らなかったと大石氏は話します。

「土壌には粘土質や砂質など、さまざまな性質のものが存在します。加えて、畑の肥料や海水の塩分など、場所によってEC(電気伝導度)などに大きな影響をもたらす要素もあるのです。多種多様な要素を考慮しながら、水分量のみを正しく測ることは、とても困難でした」(大石氏)

そんな中、2020年に同社と都産技研、東京都農林総合研究センターの3機関による「ヤシガラ培地向け水分センサー」 の共同開発に着手したことをきっかけに、土壌水分センサーについて技術相談を行い、2022年から共同研究がスタートしました。都産技研は電子回路の設計や校正手法の開発を担当。大起理化工業は含水率を導くソフトウェアや電極などのハードウェアを担当しました。さらに土壌の専門家も加わり、三者で連携しながら開発を進めました。

「含水率の算出は、土壌内で測定した誘電率を基に行っています。しかし、塩分濃度などの条件によって誘電率が変動するため、校正方法や校正物質を見つけ出すのに苦労しました。国内外の文献を調査し、今回の電極に合った方式をトライアンドエラーで見出していきました」(佐野)

大石氏は「均一な土壌が多い欧米に比べ、高温多湿な日本はバラエティに富んだ土壌が多い」と話します。今回の共同研究では、日本の土壌に合わせた仕様も盛り込まれました。

「従来の海外製センサーは、測定周波数が固定されていました。そこで本製品は、土壌のタイプに応じて最適な測定ができるように、測定周波数を10 MHzから521 MHz の間から選択できるようにしました。これは世界でも類を見ない仕様であり、佐野さんの技術力があってこそ実装できたものだと思っています」(大石氏)

2024年度に製品化。次期製品に向けた共同研究も

こうして、2022年度の共同研究で試作機が完成し、2023年度には引き続き製品化に向けた共同研究が行われました。性能を保ったまま回路の小型化を図ったほか、野外での長期間の監視に耐えうるため、マイナス20℃から60℃までの温度変化に対応させ、防水機能も備えました。

「電極の形状も、5タイプの候補から最終的に一つに絞りました。佐野さんには、全体的なシミュレーションや、物理モデルを使った数値計算などもしていただきました。当初は『試作品がある程度できたら、あとは自分たちでやるのだろう』と思っていたので、製品のリリースまでフォローしていただけたことは、とても心強かったです」(大石氏)

2024年に「多機能土壌水分センサー」は製品化され、研究機関や調査会社などから引き合いがあるといいます。土砂災害危険地域の監視以外にも、海岸付近の塩害、盛り土や堤防の安全管理などにも活用が期待されており、2024年度からは次期製品の開発に向けた共同研究も進められています。

「共同研究をスタートさせたとき、大石様から『この製品に社運をかける』という言葉を聞いて、身の引き締まる思いでした。その期待に応えなければという思いで取り組んできたので、製品化までたどりついたことが本当にうれしいです」(佐野)

「電気と土壌の専門家が揃ったことで、長年の思いがようやく形になりました。都産技研さんのサポートがなければ絶対に完成していませんでした。本製品はアメリカの展示会でも好評でしたので、メイドインジャパンの製品として、グローバルにも展開できればと考えています」(大石氏)

電子技術グループ

主任研究員 佐野 宏靖

大起理化工業株式会社

代表取締役 大石 正行 氏

同じカテゴリの記事