消費期限と賞味期限の設定に関する支援

公開日:2025年7月1日 最終更新日:2025年7月1日

普段から目にすることも多い「消費期限」と「賞味期限」、本記事ではその定義と設定方法について基本的な内容を説明するとともに、食品技術センターにおける期限表示設定に関する支援事業についてご紹介します。

消費期限と賞味期限とは

定義

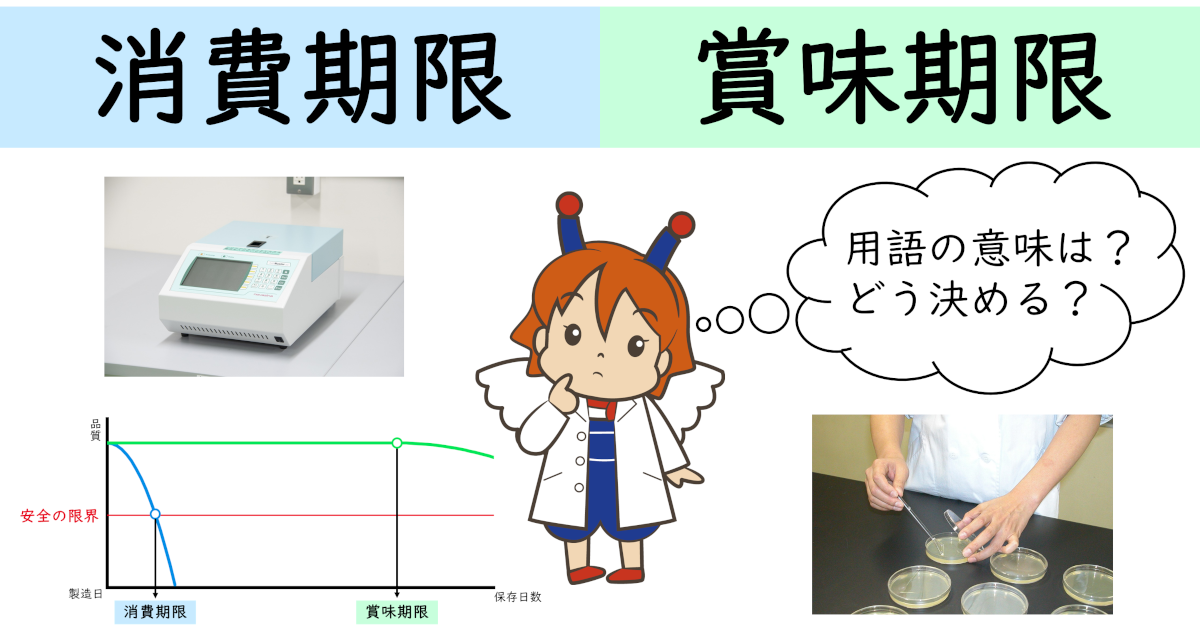

賞味期限と消費期限は、食品表示法により、原則全ての加工食品(および一部の生鮮食品)への表示が義務付けられています。それぞれの意味は、図1のとおり定義されています。

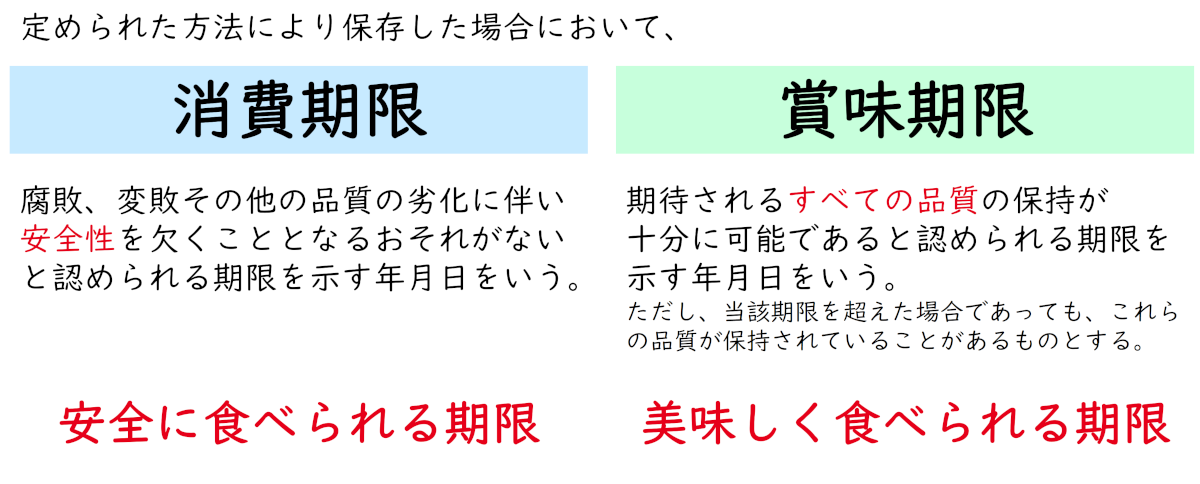

図2は保存日数の経過と食品の劣化の関係を表すグラフです。定義に沿って消費期限・賞味期限を当てはめています。

品質の劣化が早い食品には、安全性を重視した「消費期限」を、比較的品質が劣化しにくい食品には「賞味期限」を設定します。そのため、消費期限を過ぎた食品は食べるべきではありません。一方で、賞味期限を過ぎた食品は、必ずしも食べられなくなる訳ではありません。

誰がどのように決めるのか

「製造事業者等(=その食品を一番よく知っている人)」が「科学的・合理的な根拠に基づいて」責任を持って期限表示の設定を行います。適切に期限を設定するためには、当該食品に関する知見や情報(食品の特性、品質変化の要因、衛生管理、容器包装等)を有している必要があるためです。

期限設定の進め方については、消費者庁が「食品期限設定のためのガイドライン」を示しています。2025年3月28日に20年ぶりの改定が行われ、事業者へのヒアリング、海外の基準、食品ロス削減等の観点から、現代に合わせた内容になっています。

ガイドラインでは、以下の5つを期限設定の基本的な考え方として示し、「表示責任者は、本ガイドラインを踏まえ、食品の特性等に応じて、科学的・合理的な根拠に基づく期限の設定及び安全係数の設定を自ら考えて行うことが期待される」としています。

期限表示設定の基本的な考え方

- 消費期限又は賞味期限の設定

- 食品の特性等に応じた客観的な項目(指標)及び基準の設定

- 食品の特性等に応じた「安全係数」の設定

- 特性が類似している食品に関する期限の設定

- その他

1.で消費期限・賞味期限の定義や考え方を示し、2.と3.で実際に期限を決める上で必要な保存試験の考え方を、4.で他の食品を参考にした期限設定も可能なこと、5.では期限設定の根拠資料の保管や消費者への情報提供を推奨することを説明しています。

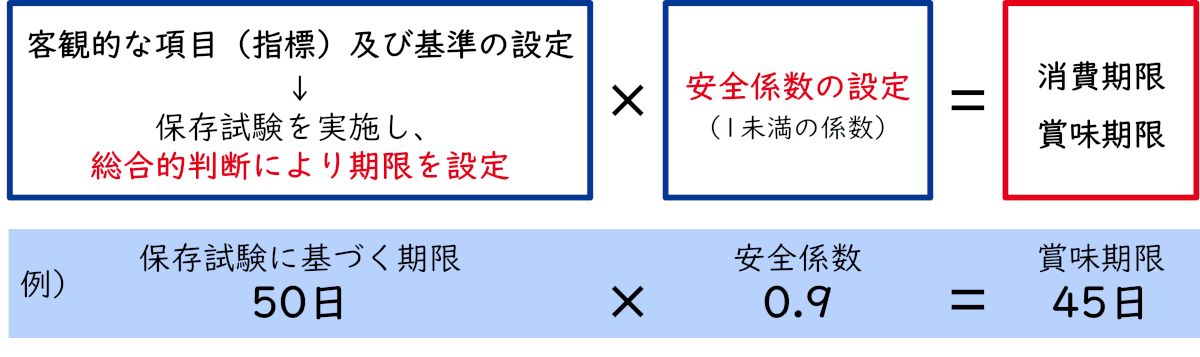

消費期限・賞味期限設定のための保存試験

実際の期限設定のためには、保存試験を行うことが一般的です。ガイドラインに示されている客観的な項目(指標)が保存中にどのように変化するかを経時的に測定し、その品質の変化から総合的に判断して期限を設定します。また、食品の特性やばらつきなどを考慮し、得られた期限に安全係数をかけることで最終的な消費期限・賞味期限とします。

保存試験の条件設定のポイント

目標とする期限や想定する保存方法から、保存試験の条件を設定します。表示責任者の持つ製品に関するさまざまな情報(例えば、原材料の特性、洗浄・加熱方法、包装形態、HACCP(※)に沿った衛生管理における危害要因等)を踏まえて、以下のような試験内容を決定していきます。

- 保存期間 :安全係数から逆算し、目標期限より長い保存期間で試験を実施

- 保存条件 :消費者までの流通過程を考慮した、温度や湿度等の保存条件の設定

- 測定指標 :食品の変化や劣化を適切に判断できる客観的項目(指標)と基準を設定

- 測定点 :変化や劣化を見逃さない、合理的な測定時点の設定

※HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point):危害要因分析(Hazard Analysis)と重要管理点(Critical Control Point)を組み合わせた食品製造工程における衛生管理手法。食品や工程により管理すべき危害要因は異なり、業界ごとに手引書も作成されている(末尾の参考文献参照)。

客観的な項目(指標)

理化学試験や微生物試験、官能検査等において数値化が可能な項目(指標)のことです。食品の種類は膨大で、個々の食品の特性とそれに応じた項目を列挙することは難しいため、ガイドライン中では表示責任者により自ら決定するように示されています。

- 理化学試験 : 保存中の品質劣化を理化学的に評価

製造日と以降の測定値の比較検討で客観的評価が可能 - 微生物試験 : 微生物の増殖などに伴う品質劣化を評価

衛生管理上の危害に基づき試験対象の微生物の種類を適切に選択 - 官能検査 : 人間の五感による評価

食品技術センターにおける支援事業

食品技術センターにおける、期限表示設定に関してご利用いただける支援をご紹介します。

技術相談

電話・メール・来所・オンラインでの無料の相談を受け付けています。期限設定を含む、食品に関する技術的な相談や活用できる事業を知りたい際にご利用ください。

- 保存試験の実施方法について相談したい。

- 保存性を高める加工方法を知りたい。

- 微生物試験結果の解釈を知りたい。など

機器利用

食品技術センターにある機器をお客さま自身の操作でご利用いただけます。

食品の品質や保存性に関わる項目の測定だけでなく、食材の乾燥や粉砕、各種殺菌など食品加工に関わる機器もあります。

- 水分活性測定器

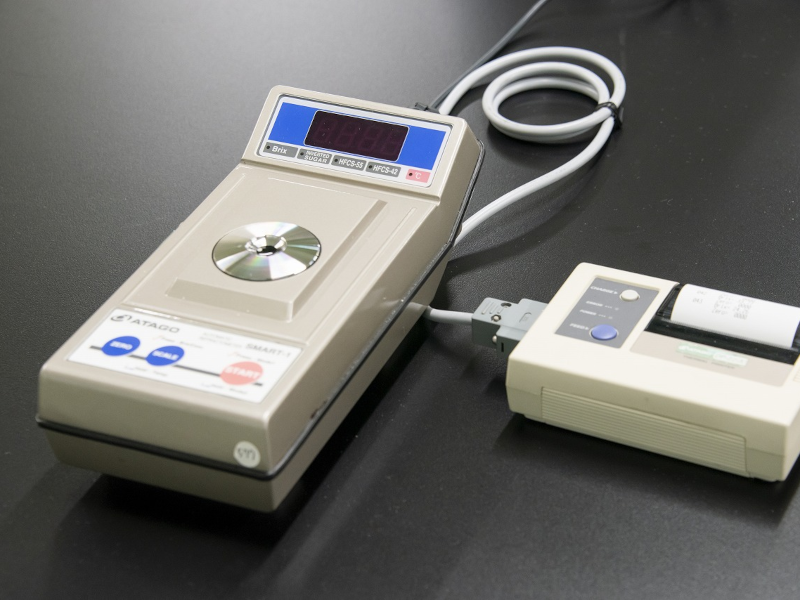

微生物の増殖に関わる水分活性値(Aw)を測定する機器です。 - デジタル屈折計

試料の屈折率からショ糖濃度(=糖度、Brix)を算出します。

糖度が上がると水分活性値が下がり、保存性が高まります。 - pH計

試料のpH値を測定します。

pH値は微生物の増殖にも影響し、保存中の数値の変化にも注意が必要です。

- 真空包装機

袋内の空気を抜いた状態で包装材の密封が可能です。

レトルト殺菌中の破袋も抑制できます。 - レトルト殺菌機

加圧した熱水または蒸気により、100℃以上に加熱し、殺菌を行います。

レトルト食品の試作や包材のテストが可能です。

- 恒温器・恒温恒湿器

温度および湿度を制御した環境の保存試験にご活用いただけます。

依頼試験

研究員がお客さまの依頼品に対して各種測定を行い、報告書を作成します。

期限設定に関しては、製造直後の検体と保存した検体を測定することで、品質の変化を比較することができます。

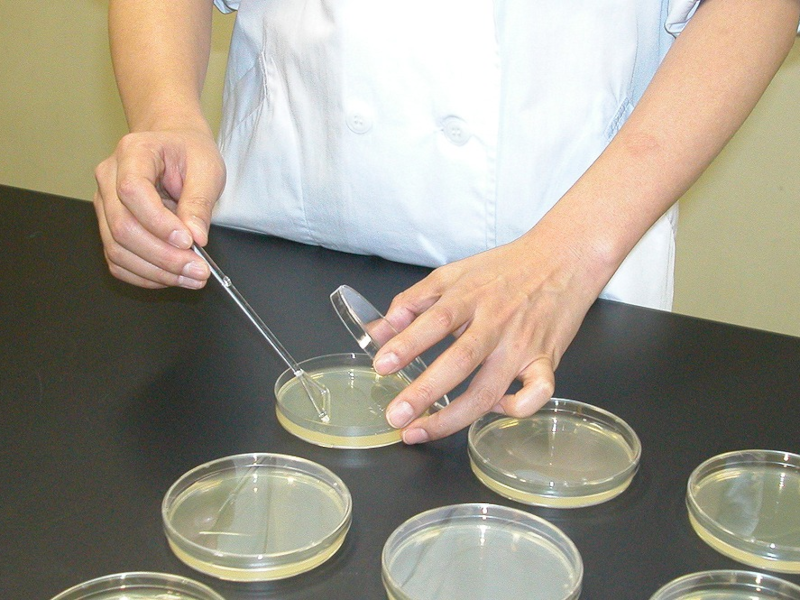

微生物試験

- 生菌数

標準寒天培地を用いて、35℃・48時間培養した際に検出される中温性好気性菌数を表します。食品の微生物的な汚染状況を表す最も一般的な指標です。 - 真菌数(カビ数・酵母数)

真菌はカビ・酵母を含む分類で、細菌に比べて低い水分活性値で生育可能なことに注意が必要です。カビの制御には、脱酸素剤などで酸素を減らすことが有効です。 大腸菌群定性・大腸菌群数

いわゆる”大腸菌”だけでなく、性質が近い菌も含む衛生指標です。自然環境にも広く分布するため、必ずしも糞便汚染とは一致しません。加熱済み食品からの検出は、不十分な加熱や加熱後の汚染を意味します。

図11 生菌数

図12 真菌数

図13 大腸菌群定性 理化学試験

- 酸価・過酸化物価

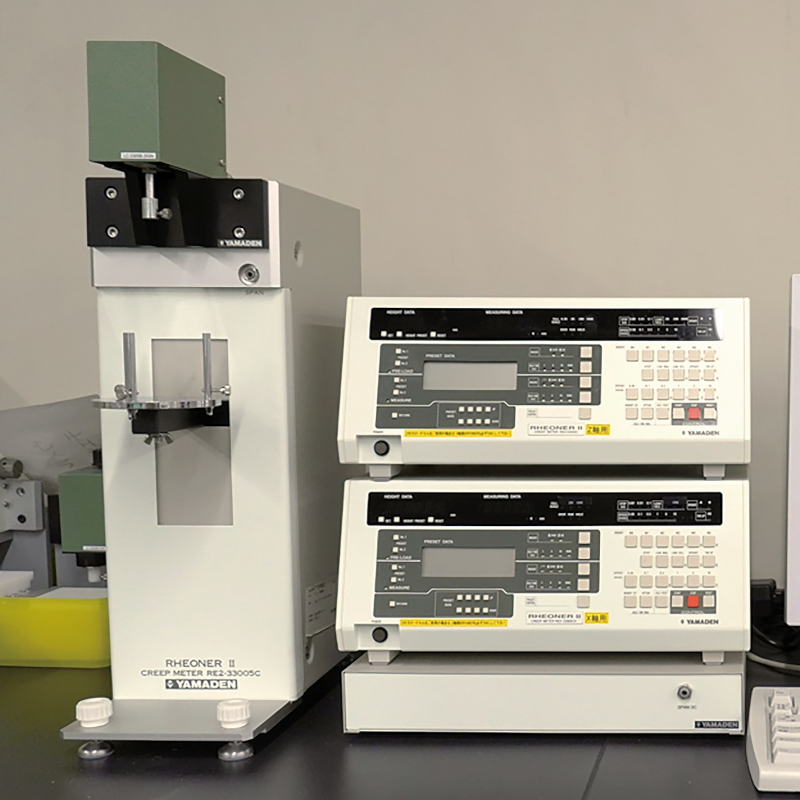

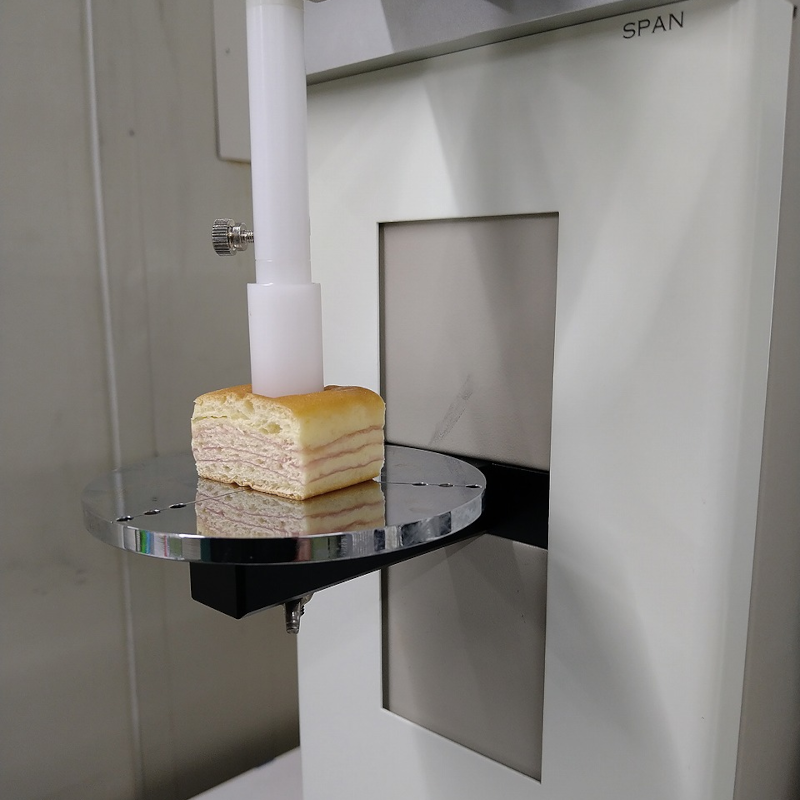

どちらも油脂の劣化(酸化や分解)を表す指標です。劣化した油脂は食中毒の原因に、劣化臭はクレームの原因にもなるため、油脂を多く含む食品において重要な項目です。 - 貫入または圧縮試験(クリープメータによるもの)

通常は官能検査で行う食感に関する評価を、機器により数値化します。食品に対し上から力をかけた際の応力を測定し、治具の形状を選択することで、前歯で嚙み切ったときや奥歯で噛んだときを模した測定が可能です。

今回ご紹介した以外にも、食品の分析・加工にご利用いただける機器や実施可能な依頼試験項目がございます。食品に関するご相談がありましたら、下記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

参考文献

- 食品表示基準(平成二十七年内閣府令第10号)

- 食品表示基準Q&A 別添 食品の期限表示設定のためのガイドライン

- 厚生労働省 HACCPに基づく衛生管理のための手引書(外部リンク)

- 厚生労働省 HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(外部リンク)

同じカテゴリの記事