材料の腐食・防食、めっきの役割とその評価に役立つ電気化学測定

公開日:2025年4月15日 最終更新日:2025年4月15日

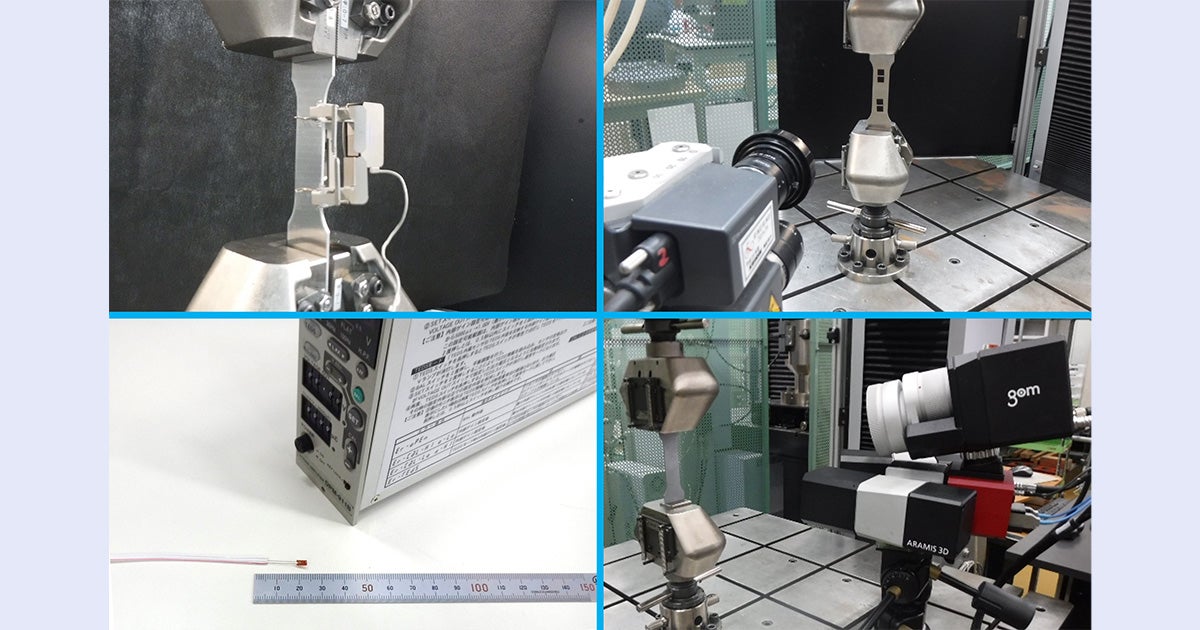

電気化学は表面処理、腐食・防食、電解、エネルギー変換、センシングなど現代の技術・産業を支える重要な分野です。都産技研ではめっき、腐食・防食評価を主とした電気化学測定のオーダーメード型技術支援を2025年度より開始します。本稿では腐食の基礎から電気化学測定法について紹介します。

腐食とは

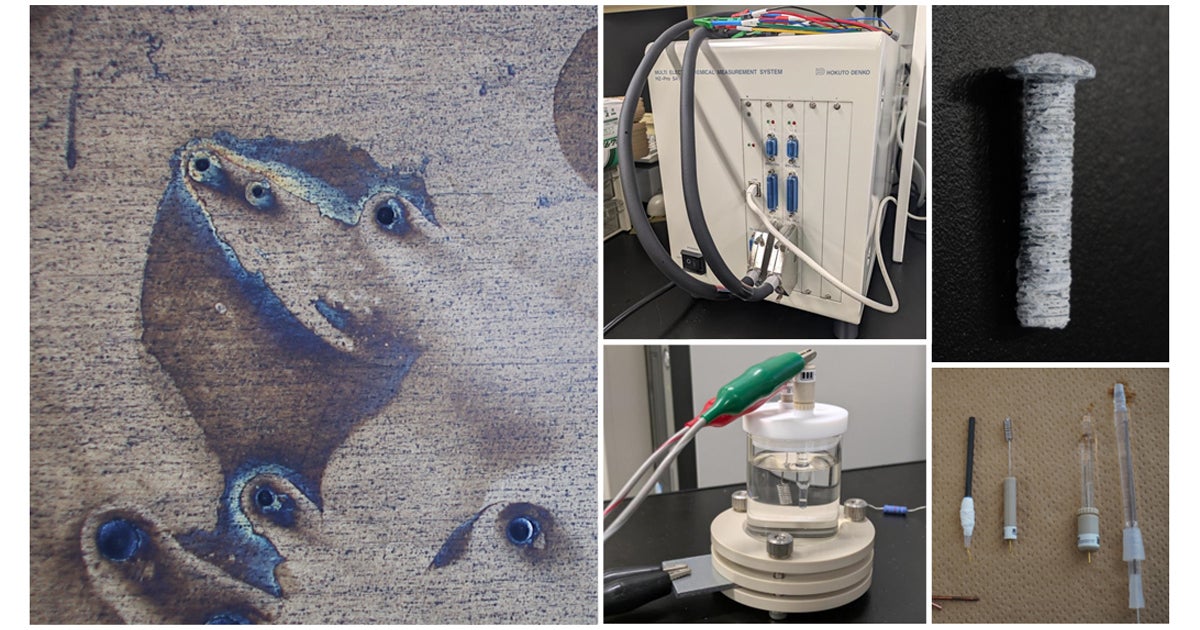

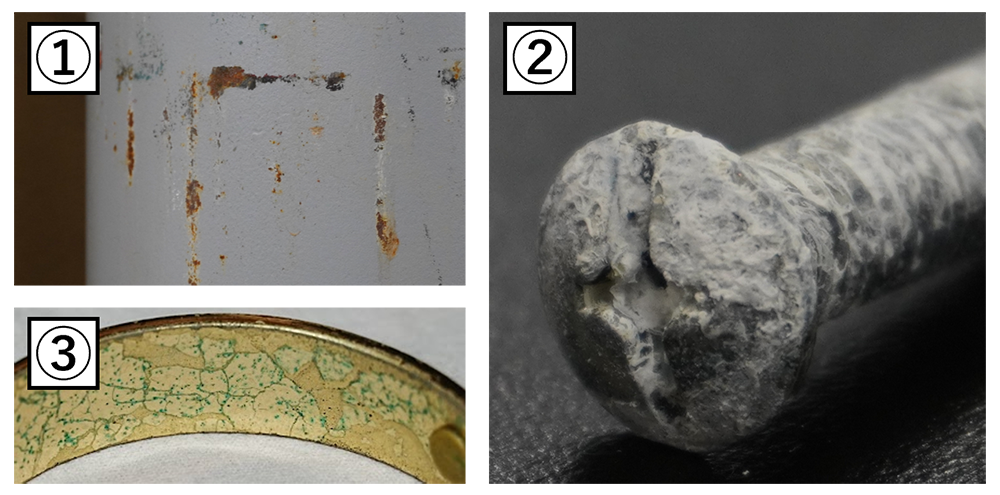

腐食とは、材料が周囲の環境と化学反応を起こし、変化したり破壊されたりする現象です。特に、金属の場合は空気中の酸素や水分、塩分などと反応して“さび”が生じるほかに金属に穴が空くなど、外観だけでなく強度・機能を損ないます。(図1)

こうした腐食を防ぐことを防食といい、めっきや塗装などの表面処理を施すことで腐食の進行を遅らせ材料の寿命を延ばすことができます。しかし、材料はいずれ腐食を起こします。そのため試験や分析によって、腐食の速度や寿命を調べることが重要です。

①鋼製ガスボンベ ②亜鉛めっきされたネジ ③黄銅製アクセサリ

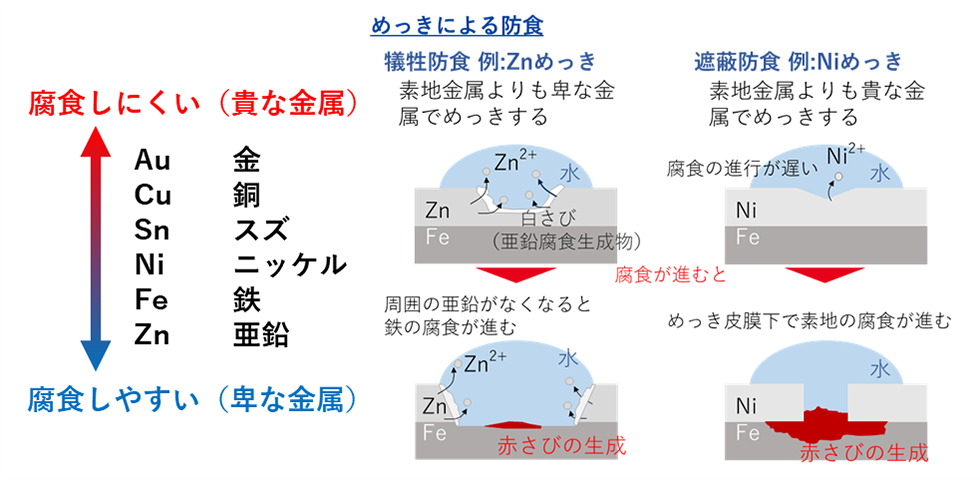

防食におけるめっきの役割

めっきは母材金属の上に別の金属の薄膜を施すことで母材を防食する技術です。金属にはそれぞれ腐食のしやすさがあります。図2のようにめっき膜が母材金属よりも腐食しやすいか・しにくいかでめっきが果たす防食の役割・効果が変わります。

最も代表的な例)鉄鋼材料上のめっきの場合

- 犠牲防食(亜鉛めっき等):鉄よりも亜鉛が優先的に腐食することで鉄を守ります。

- 遮蔽防食(ニッケルめっき等):鉄より腐食しにくいニッケルなどがバリアとなり鉄を守ります。

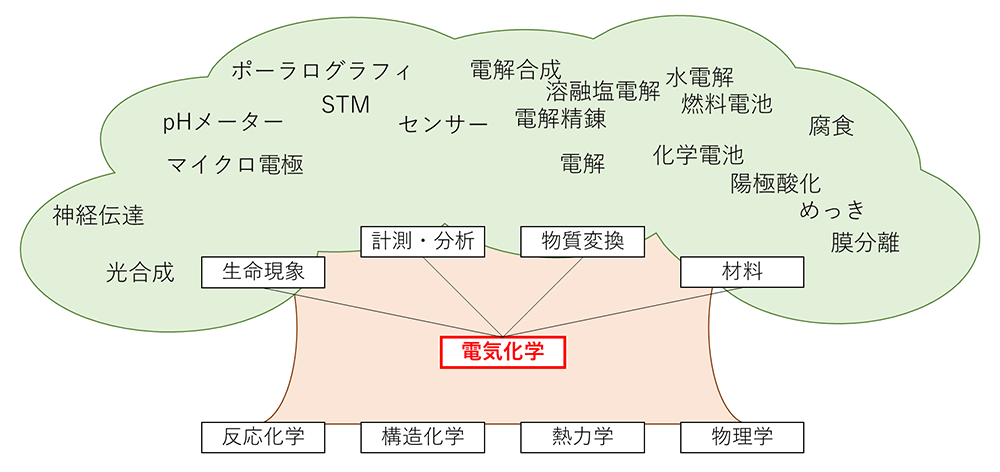

電気化学とは

「電気化学」はあまり聞きなじみのない学問分野かもしれませんが、現代社会に密接に関わっています。例えば、乾電池・蓄電池、コンデンサー、燃料電池、センサーなどの製品あるいは水素製造のための水電解(水の電気分解)、アルミニウムの精錬(電解精錬)、めっき、陽極酸化処理、腐食・防食、生体反応などに電気化学は関わっています(図3)。これらはすべて、化学反応から電気エネルギーを取り出したり、電気を流して化学反応を起こしたりします。ここで起こる反応を「電気化学反応」と言います。電気化学は電気と化学を繋ぐ重要な分野です。

電気化学測定をやってみる

電気化学反応を調べる方法の1つが電気化学測定です。一般的には、基準となる電極に対する材料の電位※1を測定したり、電位を変化させたときの電流の応答を測定し、起きた現象を推測していきます。測定はポテンショ・ガルバノスタット(電気化学測定装置)と呼ばれる機器(図4左)を使用します。例えば、希硫酸水溶液中で白金の電位を走査する※2と図4右のような電流応答が得られます。

.png)

※1 電位:ある基準に対してどれだけ電圧が高いか、低いかを表す物理量。単位はV(ボルト)。

※2 電位を走査する:電位を上げたり下げたりする操作のこと。

※3 Ag/AgCl:電位の基準となる電極(参照極)である銀-塩化銀電極のこと。

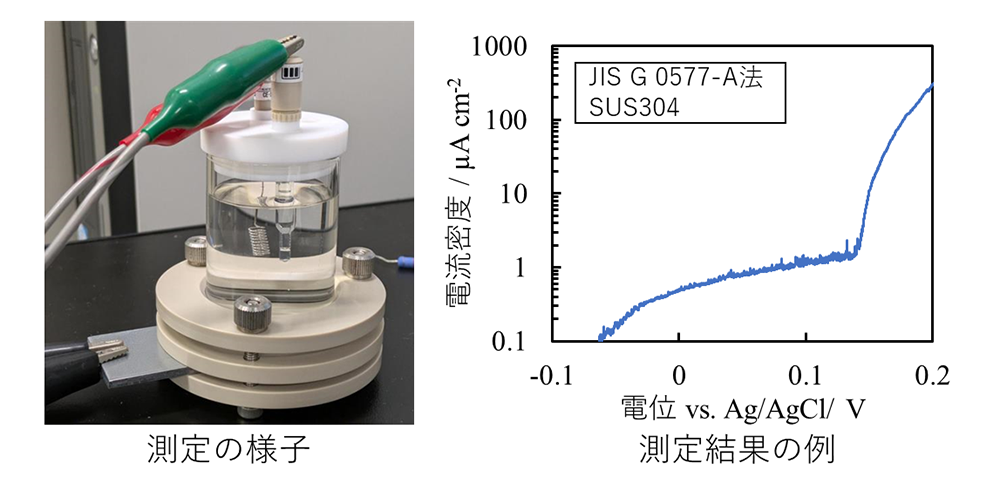

【事例1】JIS G 0577 ステンレス鋼の孔食電位測定

日本産業規格(JIS)に規定された電気化学測定の一例としてJIS G 0577に準拠した試験について紹介します。

これはステンレス鋼の表面にある酸化被膜に生じる孔食※4について分析する測定です。詳しい試験条件は省きますが、塩化ナトリウム水溶液中でステンレス鋼の電位を一定速度で徐々に上げていきます。ある時点で電流の急激な増大が見られ、電流の増大の開始点や一定の電流密度に達したときの電位を「孔食電位」として決定します。(図5)

孔食電位が高い電位であるほど、耐食性に優れたステンレス鋼であるといえます。

※4 孔食:材料表面に生じる細孔状の局所的な腐食

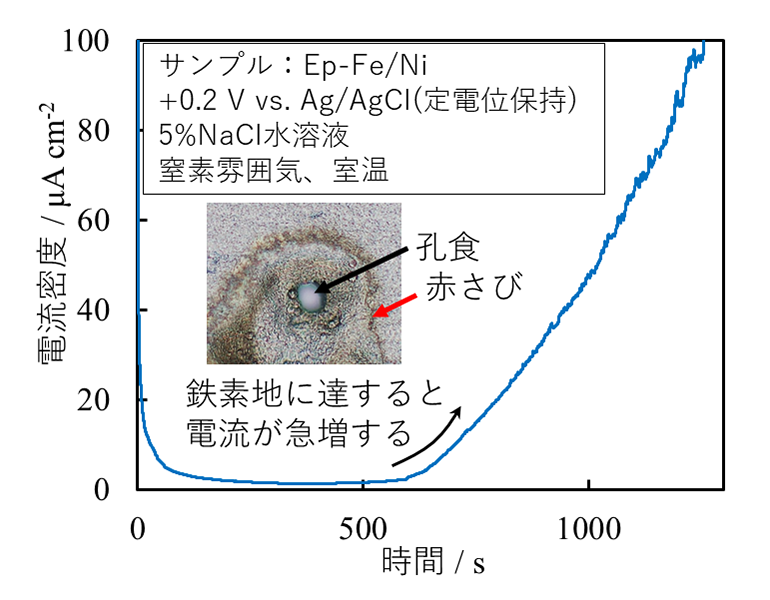

【事例2】ニッケルめっき皮膜の腐食測定(実験)

腐食に関するめっきの電気化学測定はJISなど規格試験には規定されていません。めっきの腐食試験を行う場合、目的に合った適切な試験条件を設定することが重要です。

よく用いられる測定として分極測定がありますが、ここでは鉄上のニッケルめっきについて電位を一定に保持(定電位測定)し孔食を再現した実験を紹介します。

電位をある値で保持すると、金属は加速的に腐食していきます。また、腐食は表面のキズやピンホールなどの弱点部から進行し、孔食の起点となります。図6では、孔食が進行し鉄素地まで達したときに鉄の腐食が一気に進行し電流が急増する様子が見られます。試験後の試験片を観察するとめっき皮膜に孔が見られ、赤さびが周囲に付着していることから孔が鉄素地まで到達し孔食が起きたことが分かります。

最後に

電気化学測定では腐食以外の評価も可能です。都産技研ではオーダーメード型技術支援にて電気化学測定を実施いたします。ご関心をお持ちの方はぜひご相談ください。

参考文献

(1) 水流徹, 腐食の電気化学と測定法, 丸善(2007).

(2) 渡辺正 他, 基礎化学コース 電気化学, 丸善(2001).

(3) 春山志郎, 表面技術者のための電気化学 第2版, 丸善(2005).

(4) 長野博夫 他, よくわかる最新 さびと防食の基本と仕組み, 秀和システム(2023).

関連情報

同じカテゴリの記事