全光束の時間変動特性測定の紹介

公開日:2025年7月1日 最終更新日:2025年7月1日

- 全光束は光源の明るさの総量を表す物理量であり、各種照明製品の基本的な性能値です。

- 光源の熱的特性や電力供給量の変化により、全光束値は時間的に変動することが知られています。

- 光源を点灯してから明るさが安定するまでの時間の評価や、電池式照明の連続点灯時間の評価などにご利用いただけます。

全光束とその測定方法

光源が発する光エネルギーについて、人間が明るさとして知覚できる量に換算した値を光束と呼びます。また、光源が発する光束の総量を全光束と呼び、照明製品の基本的な性能値として用いられています。

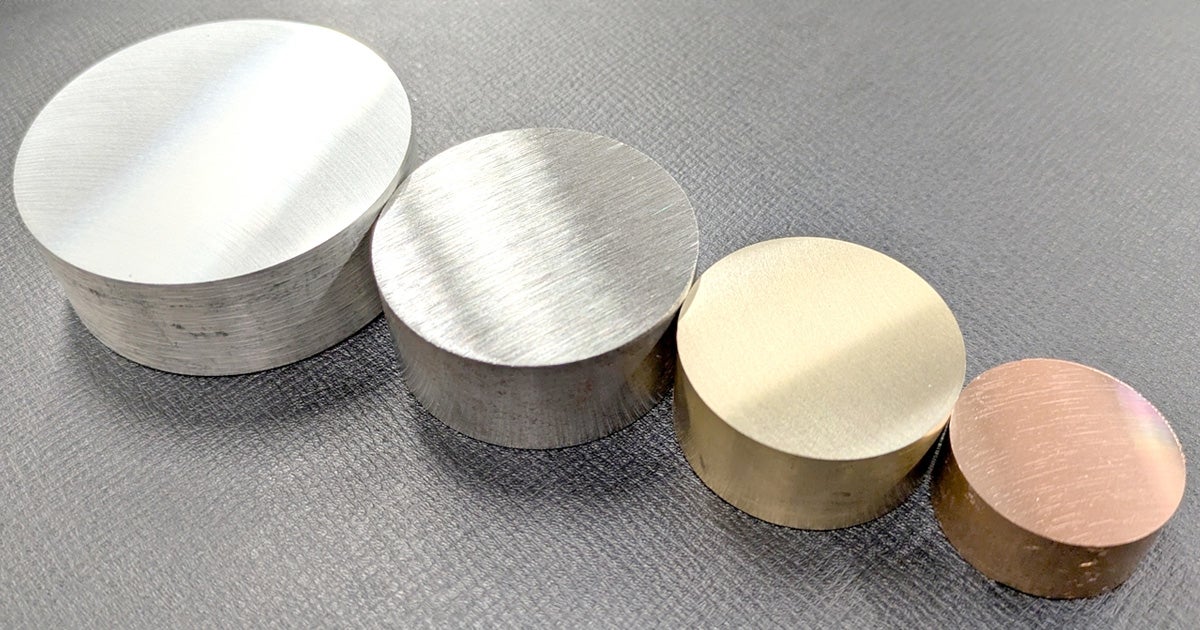

よく用いられる全光束の測定方法として、球形光束計法、配光測定法という2種類の方法があり、東京都立産業技術研究センター(以下、都産技研)では両方の測定方法に対応しています。このうち、球形光束計法では、図1に示す積分球とマルチチャンネル分光器という装置を用いて全光束の測定を行います。比較的短時間で測定を実施できるため、全光束値の時間変化を測定することが可能です。

こちらの記事では、球形光束計法による全光束の時間変動特性測定について紹介します。

全光束の時間変動特性

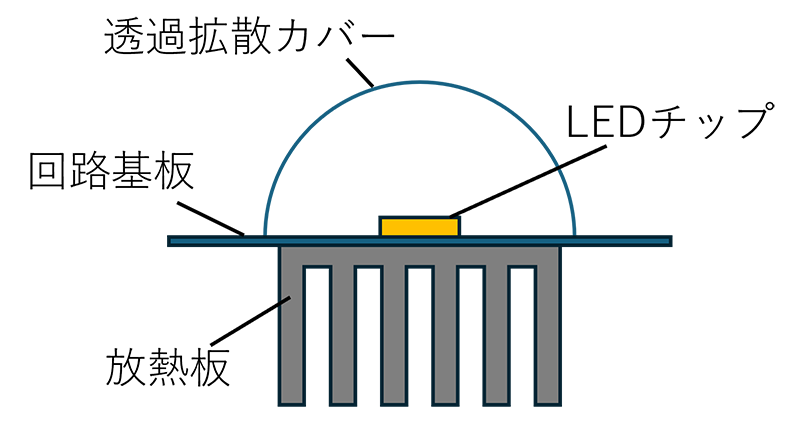

照明製品に用いられる光源にはLEDや白熱灯、蛍光管等がありますが、いずれも点灯後の光出力は一定ではなく、安定するまでに時間がかかるのが一般的です。近年よく利用されているLED照明は図2のような構造となっており、回路基板への実装状態や放熱板の材質・形状等により、LEDチップが熱的に安定するまでの時間が異なります。一般的に、LEDチップの光出力は発熱に伴い減少していくため、どの程度の時間で光出力が安定するかを知るには光出力の時間変動特性を測定する必要があります。

また、懐中電灯のように駆動方式が電池などの場合、電池の消耗に応じて光出力も減少するため、製品の稼働時間などを評価する際にも有効な測定方法です。

都産技研では全光束の時間変動特性試験を承っていますので、上記のような評価を実施することが可能です。

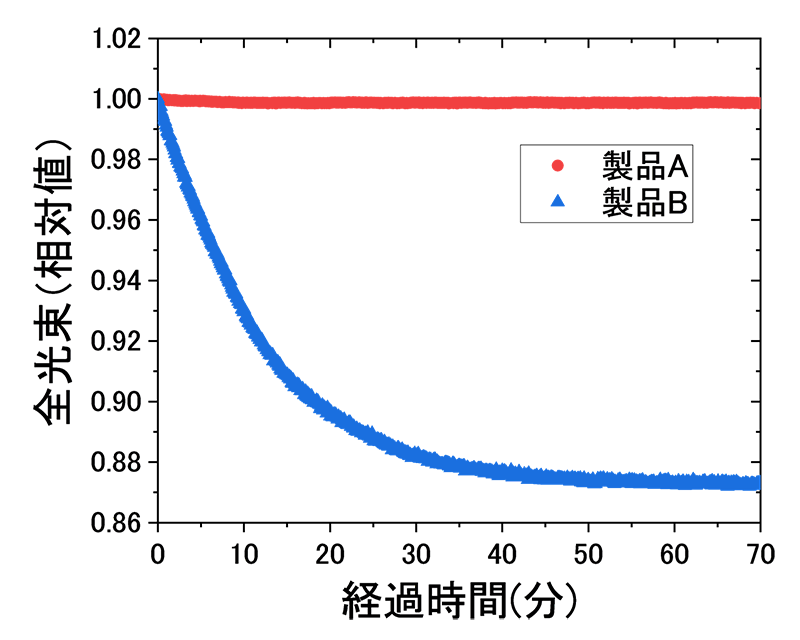

LED照明の測定事例

電球型LED照明の全光束時間変動特性を測定した例を図3に示します。横軸は測定開始からの経過時間、縦軸は全光束の相対値です。製品Aは点灯直後からほぼ一定の全光束値を示している一方で、製品Bは点灯直後から徐々に全光束値が減少し、60分後には87%程度となっていることがわかります。

全光束の時間変動特性を測定することで、点灯から何分後に安定状態となるのか、点灯直後からどの程度光量が変化するのかを知ることができます。

こちらの例では全光束を相対値として評価していますが、都産技研では全光束絶対値の時間変動特性も取得することが可能です。

電池駆動式照明の測定事例

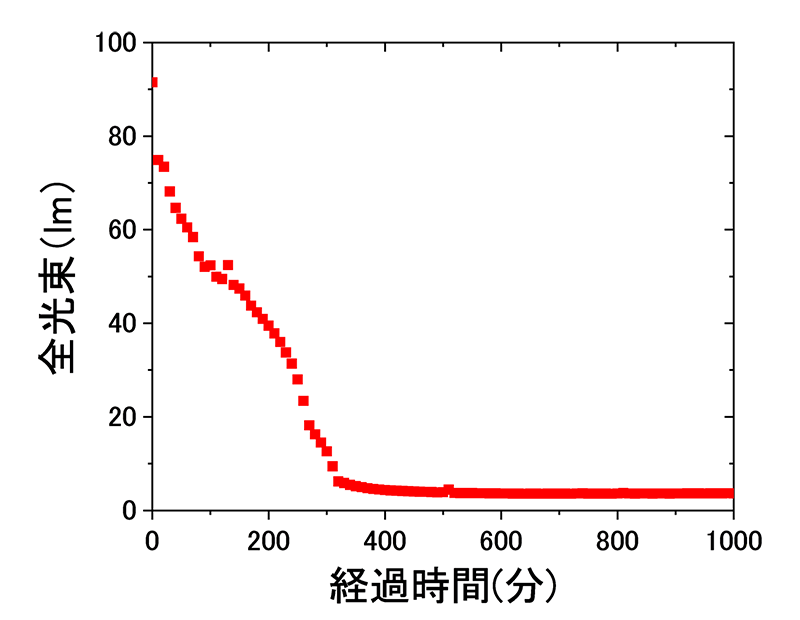

次に、電池で駆動するLED懐中電灯を測定した例を図4に示します。横軸は測定開始からの経過時間、縦軸は全光束値です。時間が経過するにつれて、全光束値が減少していることがわかります。

このように、LEDチップの発熱による光量変化に加え、電池の消耗による光量低下を定量的に測定することができます。こちらの結果を用いて、製品の稼働可能時間などの性能評価をすることが可能です。

電池駆動の製品は用いる電池の種類や充放電状況により、全光束の時間変動特性も変わります。そのため、同じ種類の電池で複数回の試験を実施する、または異なる種類の電池で試験を実施することなどをおすすめしています。

まとめ

本記事では都産技研で提供する全光束の時間変動特性試験とその測定例についてご紹介しました。本試験は、依頼試験にてご利用いただけます。今回ご紹介した測定だけでなく、各種測光機器も取りそろえておりますので、ご関心をお持ちの方はぜひご相談ください。

※(at)を@に変更して送付ください。

同じカテゴリの記事