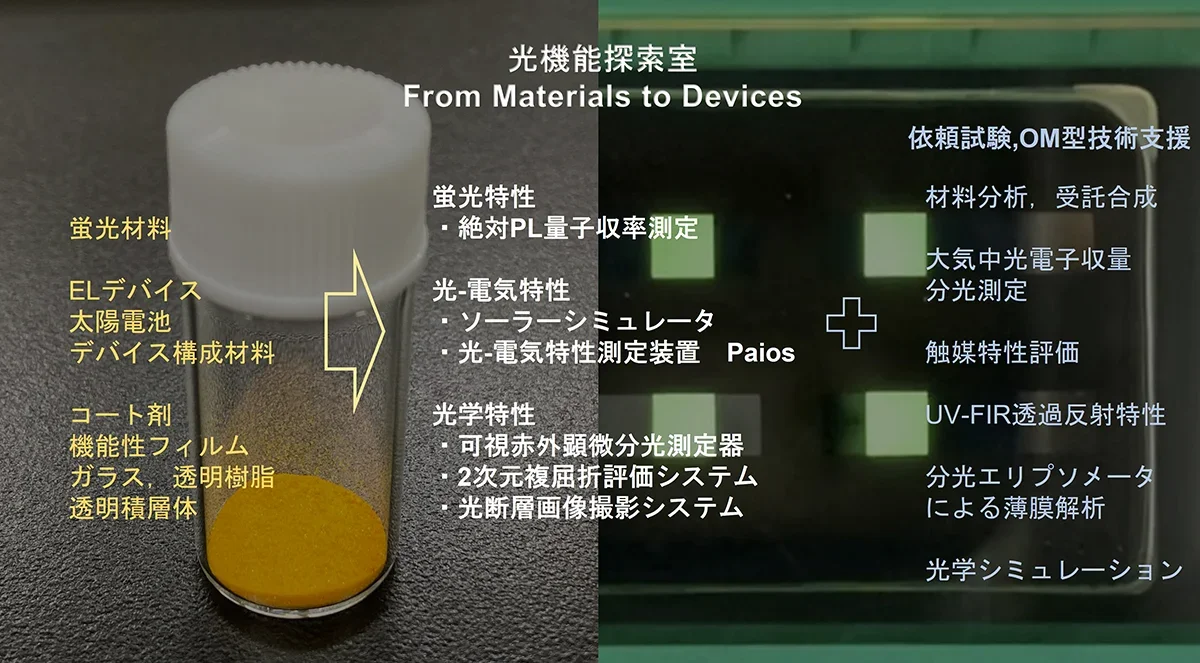

光機能探索室の紹介-マテリアル技術グループ-

公開日:2023年4月15日 最終更新日:2025年4月16日

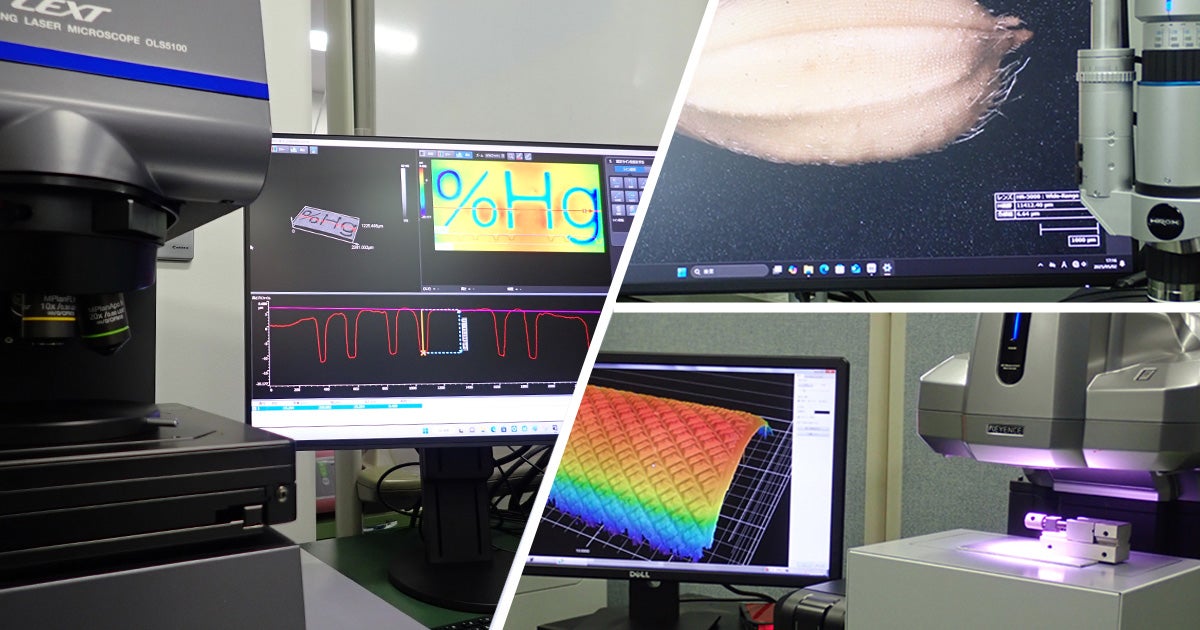

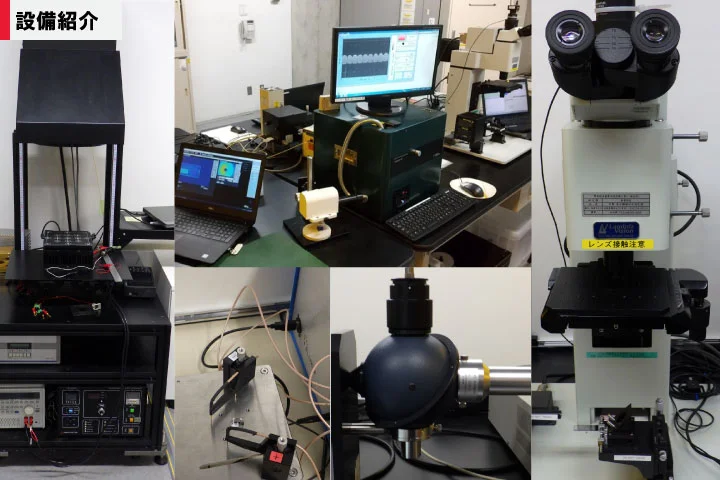

- 光学的な特性評価装置を一部屋に集約

- 新規材料の機能探索からデバイス評価までさまざまな開発フェーズに対応

- 多くの装置が機器利用可能 測定内容の相談からオペレートまで研究員がサポート

光機能探索室の概要

光機能探索室は、材料やデバイスの光学的な特性を評価できる装置を集めた実験室です。装置の多くはオペレートが比較的簡便で、機器利用として開放しています。他機関にないユニークな装置もあります。依頼試験や受託解析と組み合わせた、踏み込んだ開発支援にも対応しますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

※記載の料金は2023年4月時点のものです。料金改定等にともない変更する場合があります。

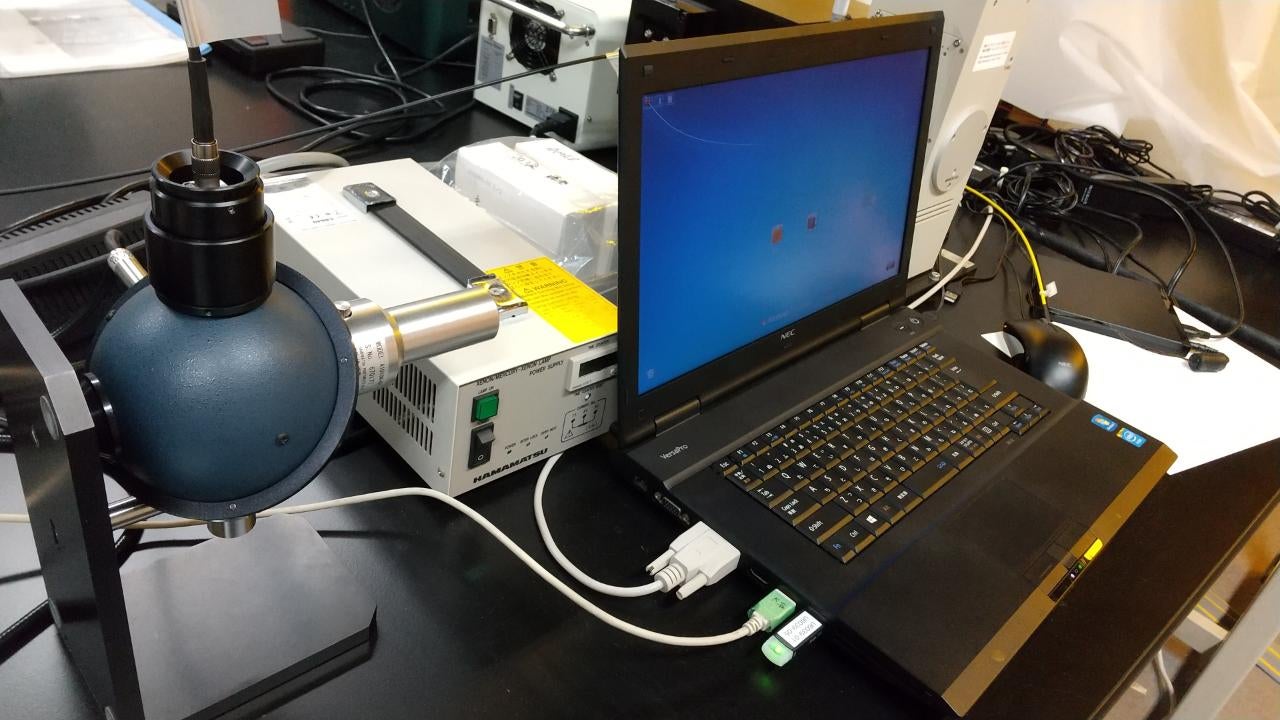

絶対PL量子収率測定装置

励起波長ごとの散乱フォトン数と発光フォトン数を直接測定します。発光波長がわかるだけでなく、蛍光の効率を表す正確な量子収率が測定できるため、蛍光材料の特性評価が可能です。

依頼試験:1サンプル・1測定当たり9,680円(中小) 18,050円(一般)

設備ページはこちら→絶対PL(蛍光)量子収率測定装置

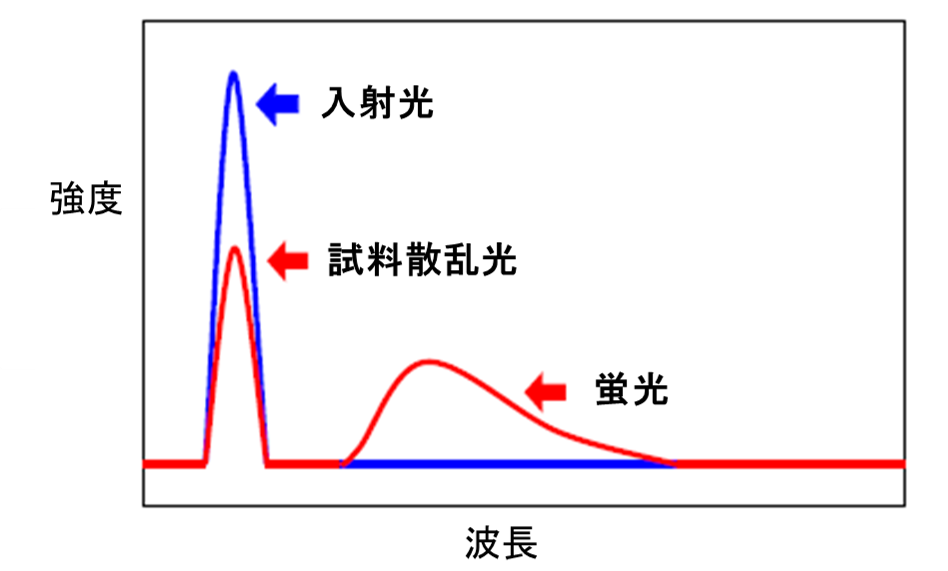

横軸は波長、縦軸は光の強度を示しています。青線はサンプルが入っていないリファレンスで、励起光(入射光)がそのまま検出されています。赤線はサンプルを入れた時の結果で、励起光が吸収されて光強度が現象している様子と、蛍光が観測されています。吸収した光に対する発行の割合が大きければ効率が高い蛍光体であることを意味します。

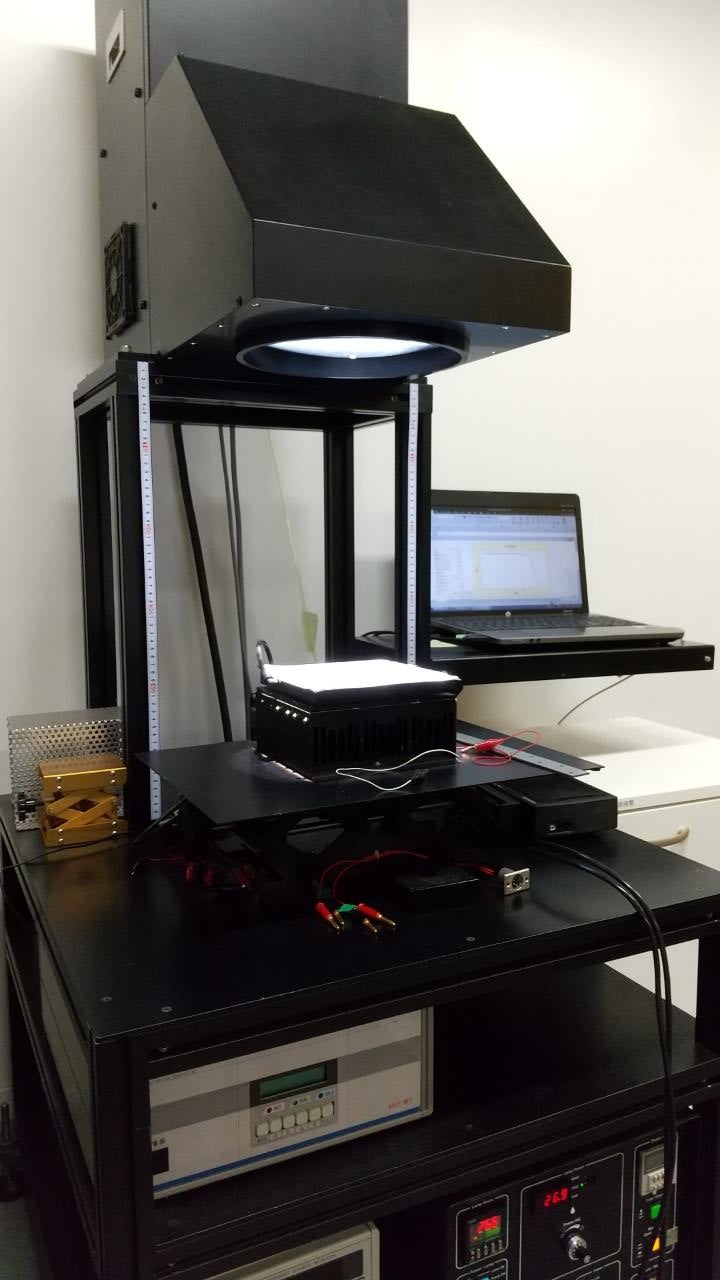

ソーラーシミュレーター

太陽光に近い照度、分光特性の光を対象物に照射できます。また、光照射と同時に対象物に電圧を印加して電流を測定することも可能です。太陽光照射に対する材料やデバイスのIV特性が得られるため、太陽電池や光触媒などの性能評価に活用できます。

機器利用:最初の1hは 2,460円(中小) 3,750円(一般)、その後1h追加ごとに780円(中小) 1,640円(一般)

※その他機器準備費用等がかかります。詳細はお問い合わせください。

設備ページはこちら→ソーラーシミュレーター

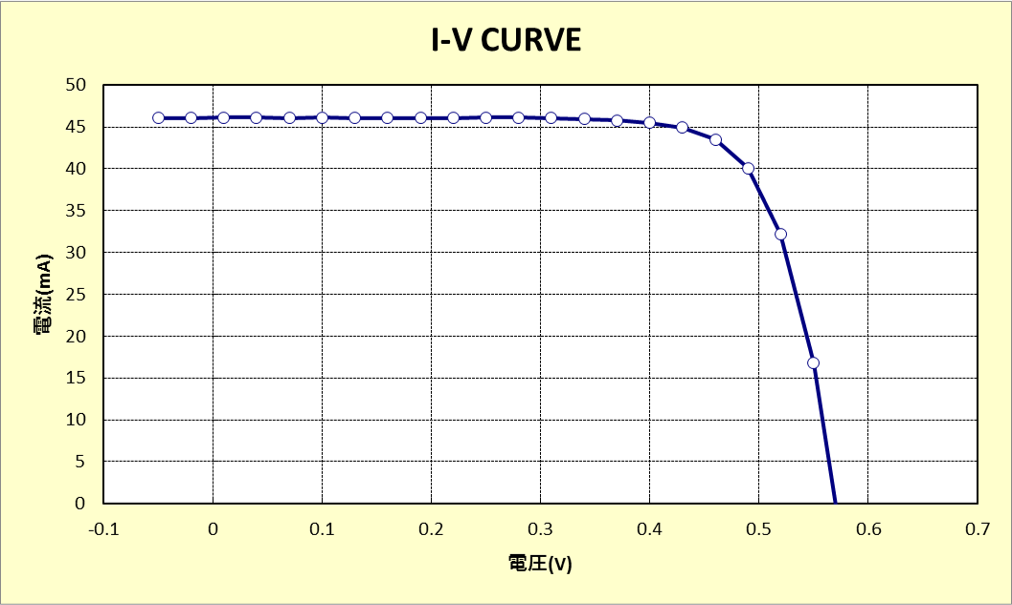

横軸は電圧(負荷)、縦軸は電流を示しています。負荷をかけた時に、太陽電池出力がどのように変化するかを示しており、囲まれた面積が大きいほど、太陽電池の出力は高いです。

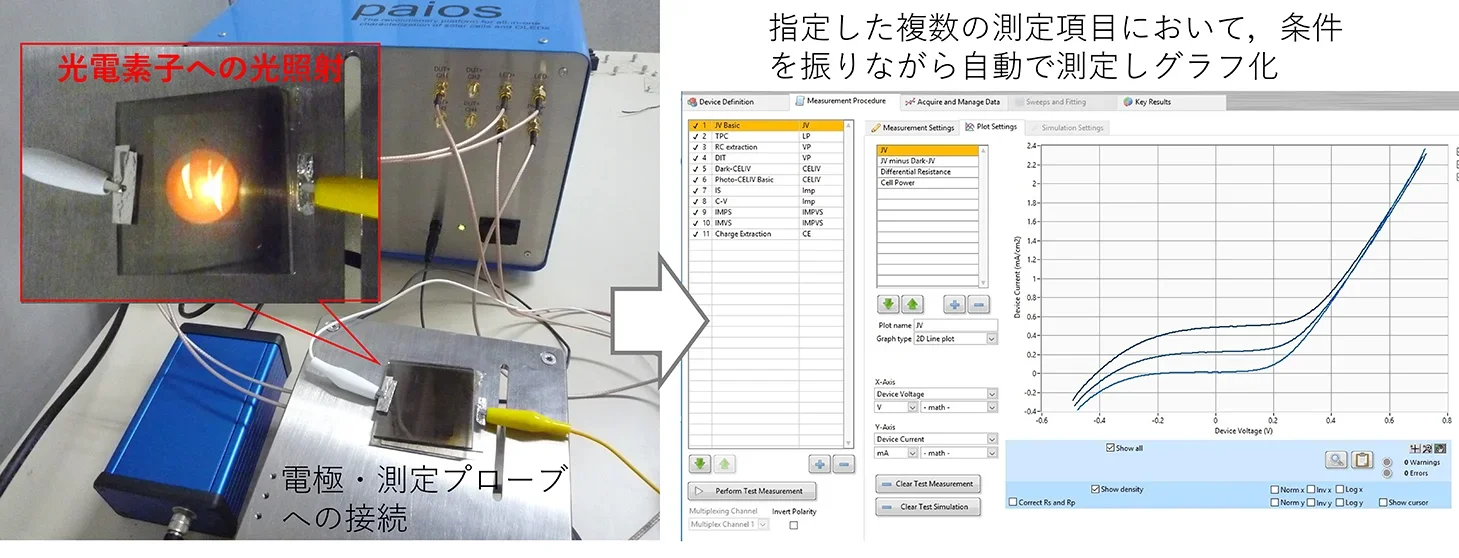

電気-光特性測定装置(paios)

光や電圧のパルス入力に対する材料の電気・光学的な過渡応答が測定できます。また、同じ装置で電極プローブを変えずにインピーダンスやキャパシタンスの周波数特性なども測定できます。光電素子や発光素子だけでなくデバイスを構成する材料の評価にも活用できます。

当面OM支援のみで対応、料金はご相談の上算出いたします。

設備ページはこちら→電気-光特性測定器

例示しているのは作製した太陽電池の特性で、照射光強度(凡例)を変えたときの印加電圧(横軸)に対する電流値(縦軸)を表しています。

左のチェックボックスで測定項目を選択して、測定ごとにパラメータを変える範囲を設定します。計測機器をつなぎ変えることなく、複数の電気-光測定が可能です。

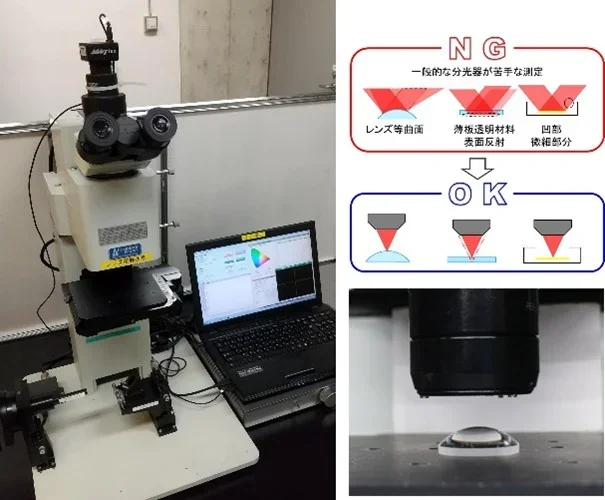

可視赤外顕微分光測定器

反射対物レンズを用いて最小Φ20 μmに絞ったスポットの反射率を測定するため、微小領域のほか、曲面や基板表面側の反射率を測定できます。金属膜を形成した微小部品や局面を有するミラーの評価に利用可能です。測定波長域は380 nm-1,000 nmとなり、可視光の測定結果を用いた色度座標の計算や簡易な膜厚計算が実施できます。

機器利用(1hにあたり) 1,860円(中小) 3,680円(一般)

設備ページはこちら→可視赤外顕微分光測定器

低反射材料はガラス、高反射材料はアルミミラーを標準反射板として測定します。どちらの反射板も値付け校正をしているので、鏡面サンプルであれば一般的な反射率測定と同様に波長ごとに反射率の絶対値が得られます。

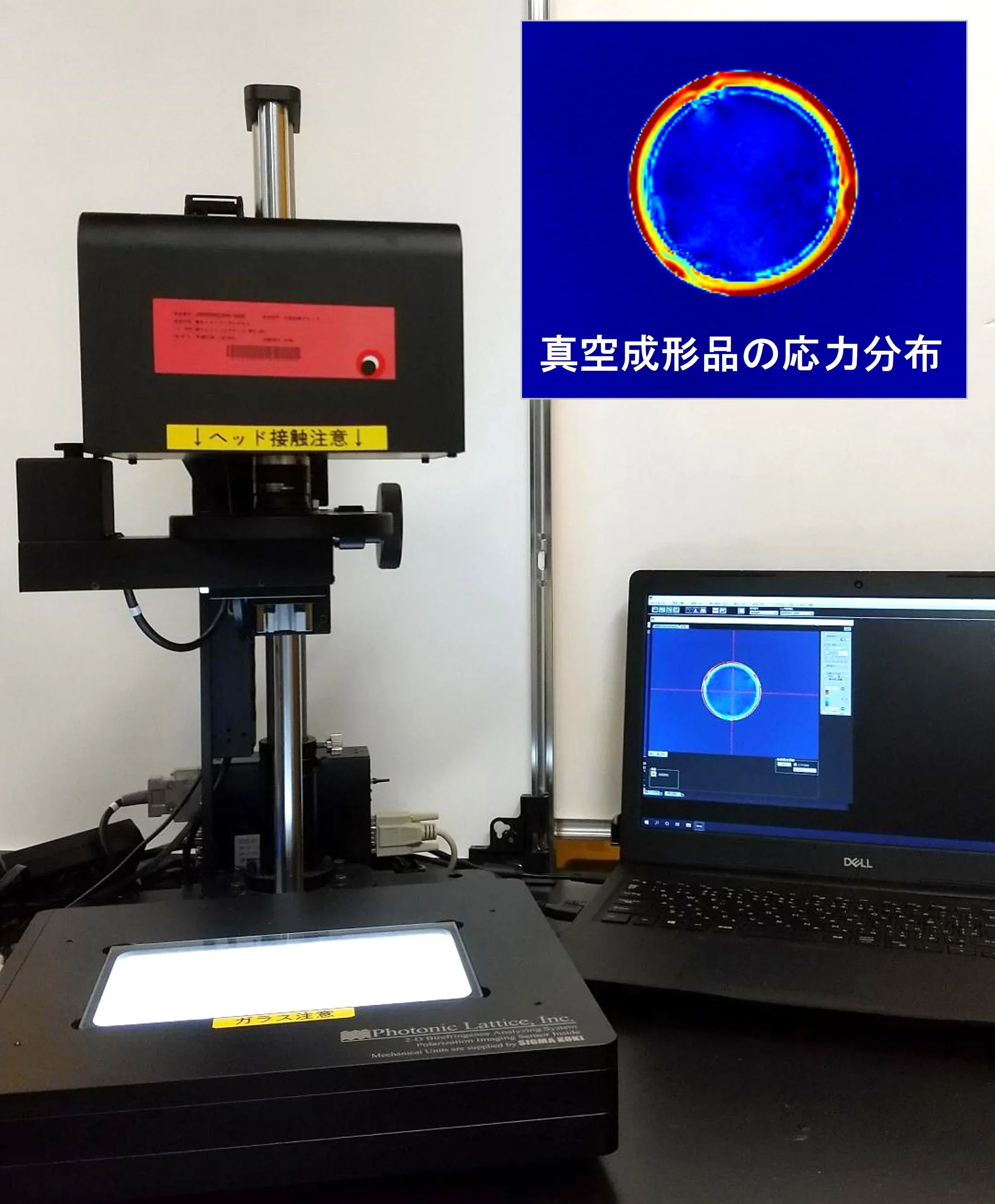

2次元複屈折評価システム

材料の複屈折を2次元的に観察することで、透明材料のひずみや分子配向を半定量的に観察することができます。透明樹脂フィルムや成形品、ガラス部品の評価等に活用できます。使用波長は570 nm付近で緑色の光を使用するため、その領域で透明であれば評価可能です。リタデーションと主軸方位のカラー画像に加え、各画素の数値データを保存可能です。

機器利用(1hにあたり) 2,600円(中小) 5,060円(一般)

設備ページはこちら→偏光イメージングシステム

画素ごとに複屈折位相差と主軸方位を計測し、これらの数値データをカラーマップで表示します。円形平板の真空成型品の複屈折位相差の観察像を例示しています。小さい値を青、大きい値を赤で表示しており、表示レンジを変えれば中央部の低位相差部分の分布を強調して可視化することもできます。

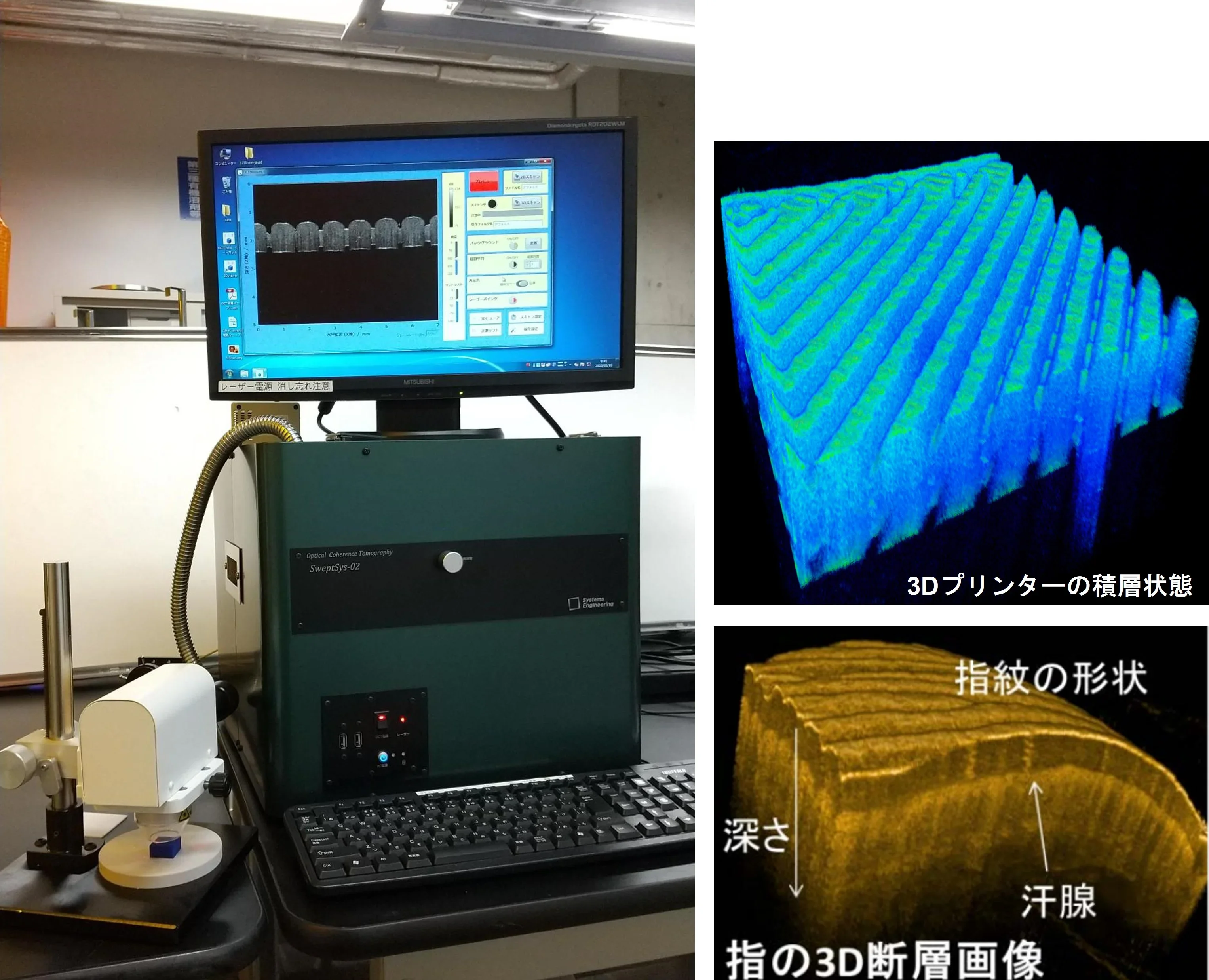

光断層画像撮影システム

光による断層画像観察によりプラスチック製品、生体試料の断面観察を非破壊で行うことができます。赤外線(1,310 nm)を用いるため、見た目には透明でない、白色や顔料を混ぜた樹脂でも適用可能です。X線では検出困難な積層部材のクラックや気泡、異物の検出が期待できます。

機器利用(1hにあたり) 2,100円(中小) 4,400円(一般)

設備ページはこちら→光断層画像(OCT)測定システム

光を2次元に走査しながらサンプルに照射して、屈折率が異なる界面での反射光を検出して画像化します。表面の凹凸形状や、赤外線が内部に透過するサンプルであれば断層情報を3次元の画像として取得できます。

3Dプリンタの積層状態(上)と指の皮膚(下)を例示しています。

関連情報

- 絶対PL(蛍光)量子収率測定装置

- ソーラーシミュレーター

- 電気-光特性測定器

- 偏光イメージングシステム

- 光断層画像(OCT)測定システム

同じカテゴリの記事