先端材料分野への応用が期待 新規機能性含ホウ素有機材料の開発とシーズ展開

公開日:2021年5月1日 最終更新日:2025年3月17日

有機ELや有機太陽電池といった先端フレキシブルデバイスには電気伝導性や光学特性に優れた機能性有機材料が必要不可欠です。都産技研は東京工業大学と共同で、有機ELや有機薄膜太陽電池への応用が期待できる新規機能性含ホウ素有機材料を開発しました。本材料は合成が簡単なだけでなく、既存の類似材料と比べて優れた特性を示します。

有機ホウ素化合物の性質とその材料応用

都産技研では都内企業に活用していただける技術シーズの創発を目指し、いろいろなタイプの有機材料の研究を行っています。その中で、有機エレクトロニクス分野において有機半導体材料(注1)や発光材料としての応用が期待される有機ホウ素化合物(注2)の開発に取り組んできました。

一般的な有機化合物と比べて、炭素骨格中にホウ素原子が組み込まれた有機ホウ素化合物は高い電子受容性と優れた発光性を示すことが知られています。電極から電子を受け取り運ぶ有機半導体材料や鮮やかな光を放出する発光材料にとって、これらの性質は有用なものであり、有機ホウ素化合物を用いた機能性含ホウ素有機材料の開発が国内外を問わず行われています。

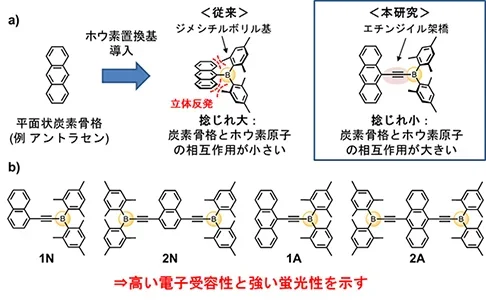

魅力的な特徴を持つ有機ホウ素化合物ですが、課題も存在します。その一つが、平面状炭素骨格(注3)にホウ素原子を組み込むことが困難な点です。電気や光の利用を考えたときに、平面状の炭素骨格は非常に理想的な構造です。実際、有機半導体材料や発光材料には、平面状の炭素骨格を持つ分子構造が多用されています。「いかに有効に平面状炭素骨格にホウ素原子を組み込むか」は、優れた機能性含ホウ素有機材料を創発する上で重要なポイントでした(図1 a)。

b)開発した新規機能性含ホウ素有機材料

本研究は平面状炭素骨格にホウ素原子を簡単かつ効果的に組み込む分子設計を確立し、産業応用を視野に、優れた物性の新規機能性含ホウ素有機材料の開発を目指しました。

注1)有機半導体:

一般的に有機物は絶縁体と思われがちですが、一部の化合物はその薄膜に電圧を印加すると電子やホールを輸送する半導体特性を示します。

注2)有機ホウ素化合物:

分子中で炭素とホウ素が結合している有機化合物。

注3)平面状炭素骨格:

複数の炭素が平面状に結合した構造。代表的なものとしてベンゼン環(炭素が六角形に結合した構造)を二つつなげたナフタレン、三つつなげたアントラセンなど多環芳香族炭化水素があります。

計算化学を駆使して最適な分子設計を模索

平面状炭素骨格にホウ素原子を簡単に組み込む手法としては、ホウ素置換基(注4)と呼ばれる後付け可能な分子部品を利用することが挙げられます。しかし、ホウ素置換基は一般的にかさ高い構造をしており、そのまま大きな平面状炭素骨格に導入すると、分子構造に捻じれを生じてしまう問題が発生します。この捻じれはホウ素原子と平面状炭素骨格が互いに相互作用するのを妨げる要因でした。

そこで、密度汎関数法(注5)と呼ばれる計算化学手法を利用して最適な分子構造を検討、エチンジイル骨格と呼ばれる剛直な架橋構造を平面状炭素骨格とホウ素置換基の間に挟んで、この捻じれを抑制する手法にたどり着きました(図1 a)。この構造により分子構造の捻じれがほぼ解消され、効率的にホウ素原子を平面状炭素骨格へと組み込むことが可能になりました。

注4)ホウ素置換基:

有機分子の水素原子をほかの原子または原子団に置き換えた際に、置き換えた部分の原子や原子団を置換基と呼びます。有機分子の性質を変えるためにさまざまな置換基が存在し、ホウ素置換基もその一つです。

注5)密度汎関数法:

コンピューター上で作成した分子モデルの電子状態、立体構造を予測できる計算化学法の一つ。光学遷移などの基礎物性もシミュレーションできます。

開発した新規機能性含ホウ素有機材料

計算化学の結果を踏まえ、代表的な平面状炭素骨格、ナフタレンとアントラセンにエチンジイル架橋を介してホウ素置換基(ジメシチルボリル基)を導入した新規機能性含ホウ素有機材料(1N、 2N、 1A、 2A)を合成しました(図1b)。

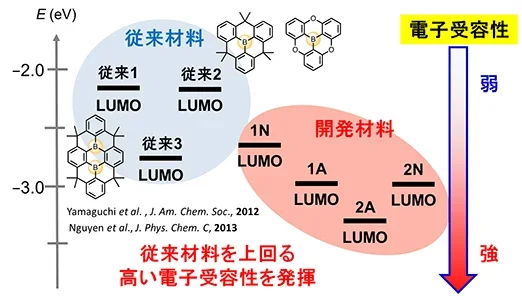

これらの化合物は既存の有機材料から1ステップで合成できる上、空気下で比較的容易に取り扱うことが可能です。本材料は従来材料と比べ、高い電子受容性と優れた発光特性を発揮します。

まず、電子受容性に関しては既存の有機ホウ素化合物を大きく上回り、有機ELや有機薄膜太陽電池の電子輸送材料として十分な水準に達しています(図2)。実際、溶液塗布などで薄膜状に成膜すれば上記の用途に活用することが可能です。

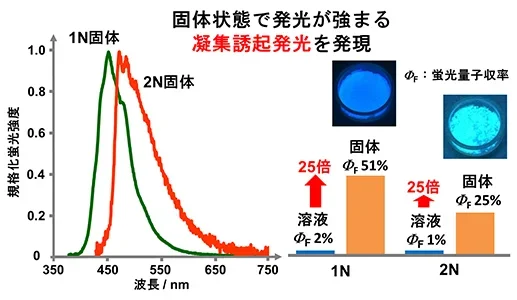

発光性に関しては液体または固体で本材料は強い蛍光を示します。特に一部の材料(1N、 2N)では、生体分子分析や固体発光材料への応用で注目を集めている凝集誘起発光現象(注6)を起こすことが確認できています (図3)。

以上の成果は特許出願中であり、材料の基礎物性をまとめた投稿論文についてはヨーロッパ化学会誌Chemistry–A European Journal に掲載、注目すべき論文として Hot Paper および Inside Cover に選出されました(注7)。

注6)凝集誘起発光:

一般的な有機発光分子は固体などの凝集相になると発光強度が著しく低下します。凝集誘起発光とはこの逆で、分子が凝集することにより強く光る挙動を指します。

注7)論文投稿:

“Dimesitylborylethynylated Arenes: Unique Electronic and Photophysical Properties Caused by Ethynediyl (C≡C) Spacers”, Chem. Eur. J. 2021, 27 (17), 5432 - 5438(DOI:10.1002/chem.202004744(外部リンク))

中小企業支援への技術シーズ展開を目指して

本材料は、有機半導体材料および発光材料としての応用を目指しています。有機半導体用途としてはすでに都産技研で応用研究をスタートしており、予備的ながらその塗布膜が有機ELなどの電子輸送層として優れた特性を示すことを確認済みです。本分子設計はさまざまな平面状炭素骨格に適応することが可能なため、今後さらなる用途への展開も見込まれます。

今回ご紹介した材料に限らず、都産技研ではさまざまな有機材料の製品開発シーズを保有しています。有機合成や基礎物性の評価、計算化学について知見・技術を持つ研究員が在籍しており、基礎研究から製品化まで技術支援を実施可能です。機能性有機材料の開発・製品化にご興味ある方、関連シーズを必要とされている方は、お気軽にお問い合わせください。

<謝辞>

本研究を行う上で設備提供など、多大な協力をしてくださった東京工業大学 穐田 宗隆 教授、田中 裕也 助教に心から感謝申し上げます。

開発本部 マテリアル応用技術部

材料技術グループ

研究員

三柴 健太郎(みしば けんたろう)

関連情報

- 材料技術グループ

- 核磁気共鳴分光装置

- 大気中光電子収量分光装置

- 絶対PL(蛍光)量子収率測定装置

- ソーラシミュレーター

- 電気-光特性測定器

- 2021年2月25日プレス発表「既存の化合物から1ステップで合成可能な新規機能性含ホウ素有機材料を開発」

- “Dimesitylborylethynylated Arenes: Unique Electronic and Photophysical Properties Caused by Ethynediyl (C≡C) Spacers”, Chem. Eur. J. 2021, 27 (17), 5432 - 5438(DOI:10.1002/chem.202004744(外部リンク))

同じカテゴリの記事