目に見えない「ポケット」が未来を変える。ナノ空間を利用した機能性材料の可能性

公開日:2021年4月15日 最終更新日:2025年3月19日

都産技研が開発した「スーパーマイクロポーラスシリカ」は、ナノサイズの細孔が多く空いた多孔質材料です。これまで「空白の領域」だったサイズの細孔によるナノ空間を利用した機能性材料の開発に期待が寄せられています。その開発経緯と活用例について、材料技術グループの林 孝星 副主任研究員に話を聞きました。(特許第6633844号)

90秒でわかる「スーパーマイクロポーラスシリカ」

1 nmの「穴」をどう活かすか

シリカとは、二酸化ケイ素で構成された物質の総称であり、代表的なものにクッキーやおせんべいの乾燥に利用されているシリカゲルがあります。シリカゲルは、表面に細かい穴(細孔)がたくさん開いている多孔質材料であり、この細孔内に空気中の水分が吸着することで乾燥剤として機能しています。

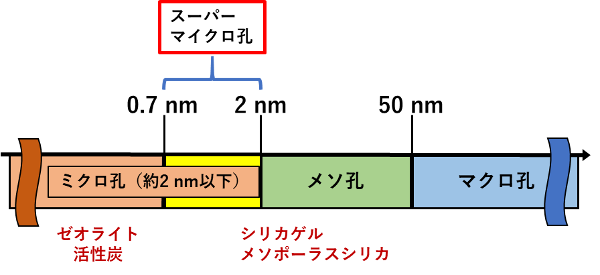

都産技研がスーパーマイクロポーラスシリカ(以下、SMPSという。)を開発した当初、ゼオライト(0.7 nm以下)より大きく、メソポーラスシリカ(2 nmから50 nmまで)より小さい細孔を作ることは非常に困難でした。SMPSはこの「空白の領域」である0.7 nmから2 nmまでの範囲で、細孔サイズの制御を可能にしたものです。

ゼオライトや活性炭より大きく、シリカゲルやメソポータスシリカより小さい領域が「スーパーマイクロ孔」にあたる

SMPSは細孔サイズが揃っているほか、「透明材料である」「耐熱温度が比較的高い」「毒性が低く安全性が高い」といった特徴があります。細孔サイズは分子レベルと同等の大きさに制御でき、細孔内に分子1個分(単分子)を存在させることも可能です。平たく言えばSMPSは「分子を1個だけ入れることができるナノ空間の容器」です。

当初、SMPSはトルエンやベンゼンなどのVOC(揮発性有機化合物)を吸着させる材料として研究開発を進めていましたが、ナノ空間の特徴を踏まえ、新たな機能性材料の開発に着手することになりました。

.webp)

「ナノ空間ではありえないことが起こる」

機能性材料の開発は無機ナノ粒子合成から進められました。SMPSの細孔を鋳型として利用し、「量子ドット」と呼ばれる金属ナノ粒子の合成を試みたところ、従来の合成法では難しかった1 nmサイズの粒子を簡単に合成することに成功しました。量子サイズ効果によって触媒性能の向上も見込め、触媒開発に有効な手段であることを確かめられました(参考文献1)。

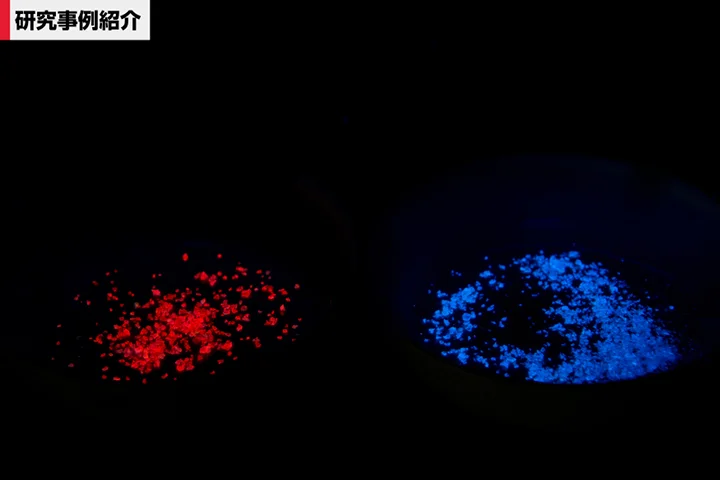

量子ドットに続き、有機化合物の合成にも着手しました。カーボンナノチューブの研究過程で偶然発見された「炭素ドット(炭素を主成分としたナノ粒子)」について、その合成方法の確立にSMPSが有効ではないかと考えたのです。そこでクエン酸をSMPSに内包させ加熱したところ、想定外の発光体が合成されました。

光る物質の正体はピロン誘導体と呼ばれる環状のエステル結合を有する有機化合物でした(参考文献2)。通常、クエン酸を加熱してもピロン誘導体にはならず、発光も起こりません。炭素ドットの合成はできませんでしたが、ナノ空間では通常では起きえないことが起こる、ということを実感した出来事でした。

参考文献1)H. Watanabe, K. Fujikata, Y. Oaki, H. Imai, Chem. Commun, 2013, 49 , 8477.(DOI:10.1039/C3CC44264K)

参考文献2)K. Hayashi, S. Ogawa, H. Watanabe, Y. Fujimaki, Y. Oaki, H. Imai, Bull. Chem. Soc. Jpn., 2019, 92, 1170.(DOI:10.1246/bcsj.20190060)

SMPSを利用した発光特性材料の開発

クエン酸の結果を受けて、今度は「はじめから発光しているもの(蛍光有機分子)」をSMPSに注入することにしました。

一般的に、蛍光有機分子は固体の状態や高濃度下では蛍光有機分子同士が相互に集合した状態(凝集)となり、弱い光しか発しません。この現象は「濃度消光」と呼ばれています。濃度を薄めた溶液(希薄溶液)であれば分子同士が離れるため、凝集せず消光しないため、強い光を発することができます。

SMPSには分子レベルの孔がたくさん開いています。まるでカプセルホテルのように、この細孔ひとつひとつに蛍光有機分子が入れば、お互いが離れたまま存在できるはず。つまり、濃度消光せずに強い発光を示すのではないか、と考えました。実際に蛍光有機分子をSMPSに内包させたところ、希薄溶液と同等の発光強度を示すことが確認できました(参考文献3)。

これは、従来は希薄溶液の状態でしか発光しなかった有機蛍光材料が、SMPSに内包することで固体として扱えることを示します。SMPSは透明材料であるため、そのまま発光特性材料としても扱えるのです。

参考文献3)H. Watanabe, Y. Fujimaki, K. Hayashi, H. Imai, Bull. Chem. Soc. Jpn., 2019, 92, 923.(DOI:10.1246/bcsj.20180383)

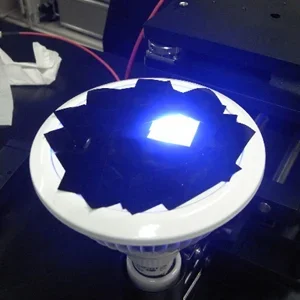

有機蛍光材料を内包したSMPSは紫外光下で発光する

レアアースを利用しない蛍光材料への応用

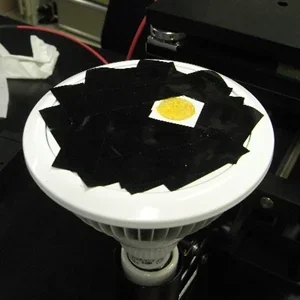

一般的な白色LED照明は、青色LEDと黄色発光蛍光体を組み合わせることで、擬似的な白色光を作り出しています。発光体には希土類元素(レアアース)が含まれており、資源の枯渇や輸入規制による供給不足も懸念されています。

そこで黄色蛍光分子を内包したSMPSに青色LEDの光を当てることにより、白色照明が実現できるのではと考えました。実験では白色に近い発光が肉眼で確認され、擬似白色と同等の発光スペクトルが得られていることもわかりました。SMPSを活用することで、希土類元素を用いない蛍光材料開発が期待できます。

黄色蛍光体を内包したSMPSに青色LEDの光を照射することで、擬似白色の光を作り出す

また、蛍光材料に留まらず、ナノ空間はさまざまな可能性を秘めています。例えば、金属-有機構造体に代表される配位高分子などには、ジャングルジムのような構造のものもあり、水素や窒素といったガスを貯蔵・放出する性能を持つという報告もあります。多孔質材料に水素を保管できれば、燃料自動車の水素ステーションへの適用も考えられます。

近い将来、ナノ空間を利用した機能性材料は、私たちの暮らしをより便利なものにしてくれるでしょう。SMPSが持つ「ナノサイズのポケット」に興味がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

開発本部 マテリアル応用技術部

材料技術グループ

副主任研究員

林 孝星(はやし こうせい)

参考文献

参考文献1)H. Watanabe, K. Fujikata, Y. Oaki, H. Imai, Chem. Commun, 2013, 49 , 8477.(DOI:10.1039/C3CC44264K)

参考文献2)K. Hayashi, S. Ogawa, H. Watanabe, Y. Fujimaki, Y. Oaki, H. Imai, Bull. Chem. Soc. Jpn., 2019, 92, 1170.(DOI:10.1246/bcsj.20190060)

参考文献3)H. Watanabe, Y. Fujimaki, K. Hayashi, H. Imai, Bull. Chem. Soc. Jpn., 2019, 92, 923.(DOI:10.1246/bcsj.20180383)

関連情報

- 材料技術グループ

- 有機分子内包ナノポーラスシリカを使用した蛍光材料の開発 [PDF](TIRIクロスミーティング2020発表概要)

- 絶対PL(蛍光)量子収率測定装置

- 核磁気共鳴分析装置

- 特許第6633844号(外部リンク)

同じカテゴリの記事