「研究発表会・本部施設公開 —TIRI クロスミーティング2025—」開催レポート

公開日:2025年11月17日 最終更新日:2025年11月17日

2025年9月4日(木曜日)と5日(金曜日)の2日間にわたり、東京都立産業技術研究センター(以下、都産技研)にて「研究発表会・本部施設公開 —TIRI クロスミーティング2025—」が開催されました。本記事では、初日(9月4日)の模様のレポートをお送りいたします。

研究員によるポスターセッション

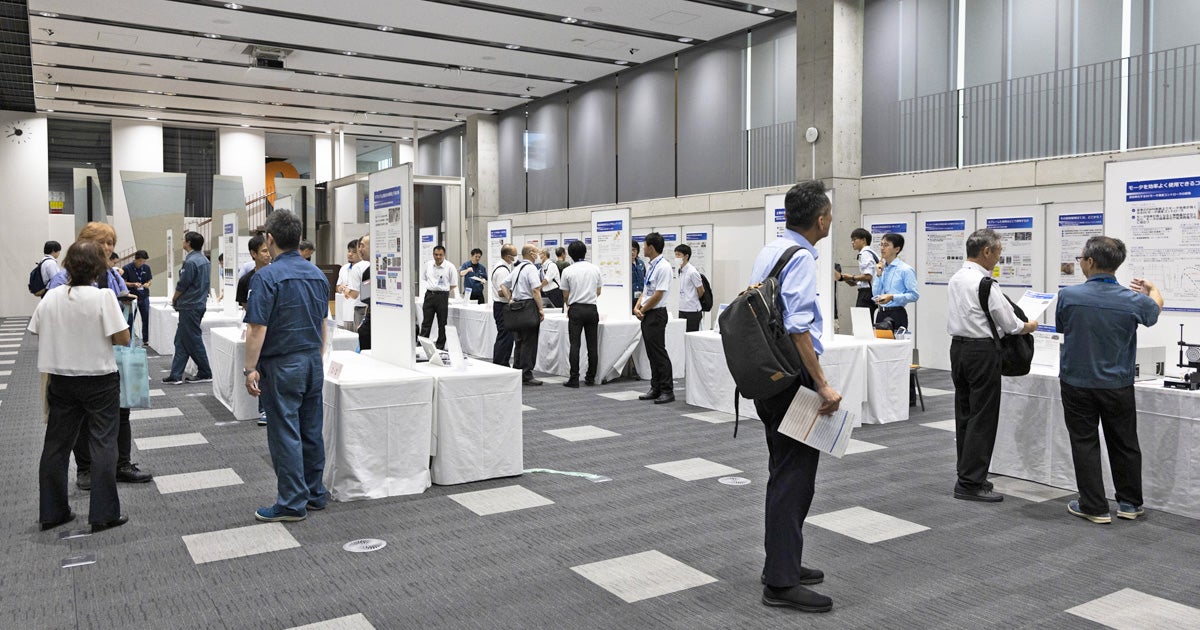

「TIRIクロスミーティング」は、都産技研の研究成果や支援設備をわかりやすく紹介し、中小企業との技術マッチングを促進するイベントです。当日は中小企業関係者や研究者など、多くの方々にご来場いただきました。

本部中2階のイベントスペース「東京イノベーションハブ」では、都産技研の技術シーズを紹介するポスターセッションが開かれました。各技術分野で取り組む研究テーマについて、担当研究員が直接説明を行うものです。2日間で計35テーマの説明が行われ、来場者の方々が説明に耳を傾けたり、質問をしたりする様子が見られました。

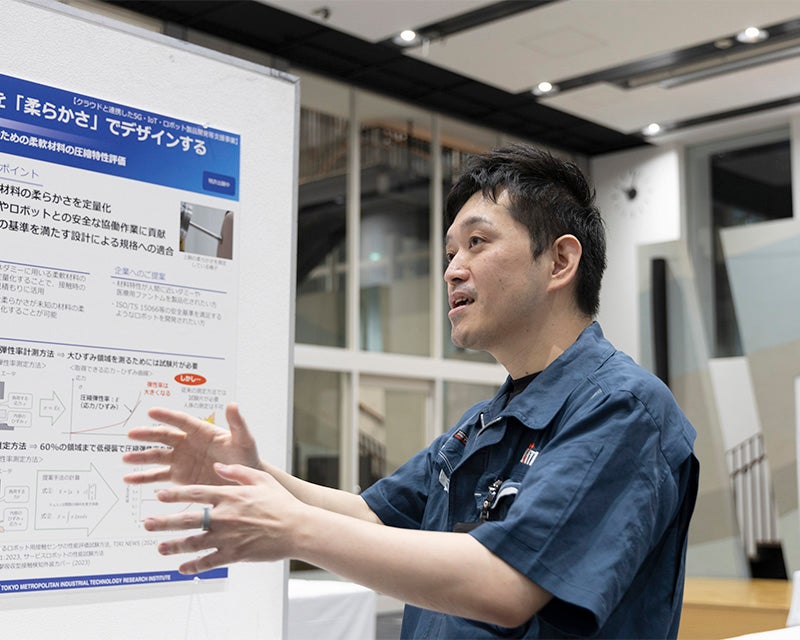

ロボット技術グループの森田裕介 主任研究員は「安全を『柔らかさ』でデザインする」と題し、柔らかさの定量的な評価手法について説明を行いました。将来的にロボットと人間が協働作業を行う場面を想定すると、接触時の安全確保が重要になります。ロボットを覆うカバーなどに用いる柔軟材料について、本手法で柔らかさを定量化できれば、安全性の評価につながります。

「本手法では、試験片を強く押し込むことなく圧縮弾性率の推定が可能です。これまで定量化できなかった、人体の柔らかさの数値化も目指せればと考えています」(森田)

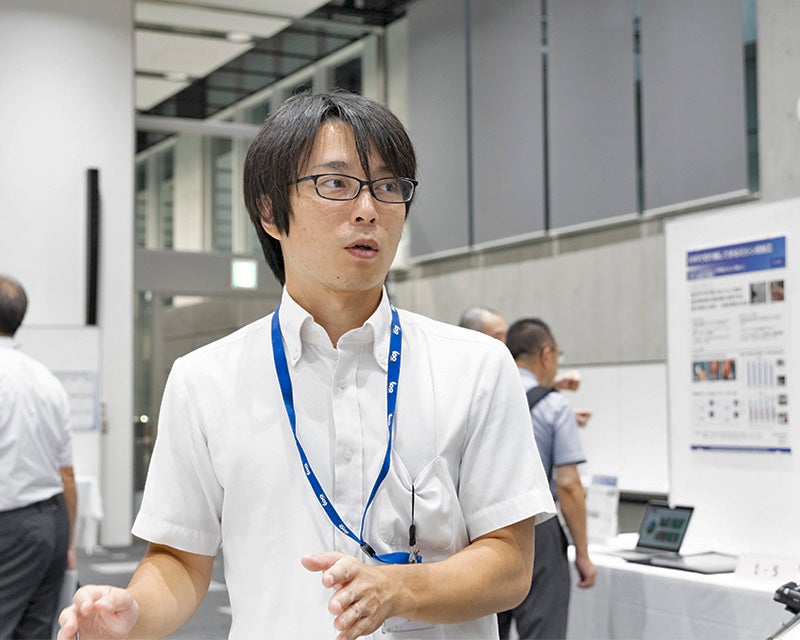

また、電子技術グループの小畑輝 副主任研究員は「電波反射を抑える人にやさしいアンテナ」について説明を行いました。マイクロ波無線電力伝送技術は、無線で電力を送る仕組みとしてさまざまな用途が期待されています。本技術は、マイクロ波無線電力伝送用の薄型アンテナにおいて、受け取った電波の反射を抑えるものであり、電波による人体への影響を低減することが可能です。

「受電アンテナを積層構造にすることで、電気エネルギーとして回収しきれなかった電波を熱に変換し、反射を抑制します。電波吸収体として、幅広い応用も考えられる技術です」(小畑)

都産技研本部内の実験室20カ所を公開&DX推進センター見学ツアー開催

TIRIクロスミーティングでは、本部の施設公開も行われました。1階から5階まで20ヵ所の実験室が公開され、来場者は本部内を自由に行き来しながら、興味のある実験室で研究員の説明に耳を傾けていました。

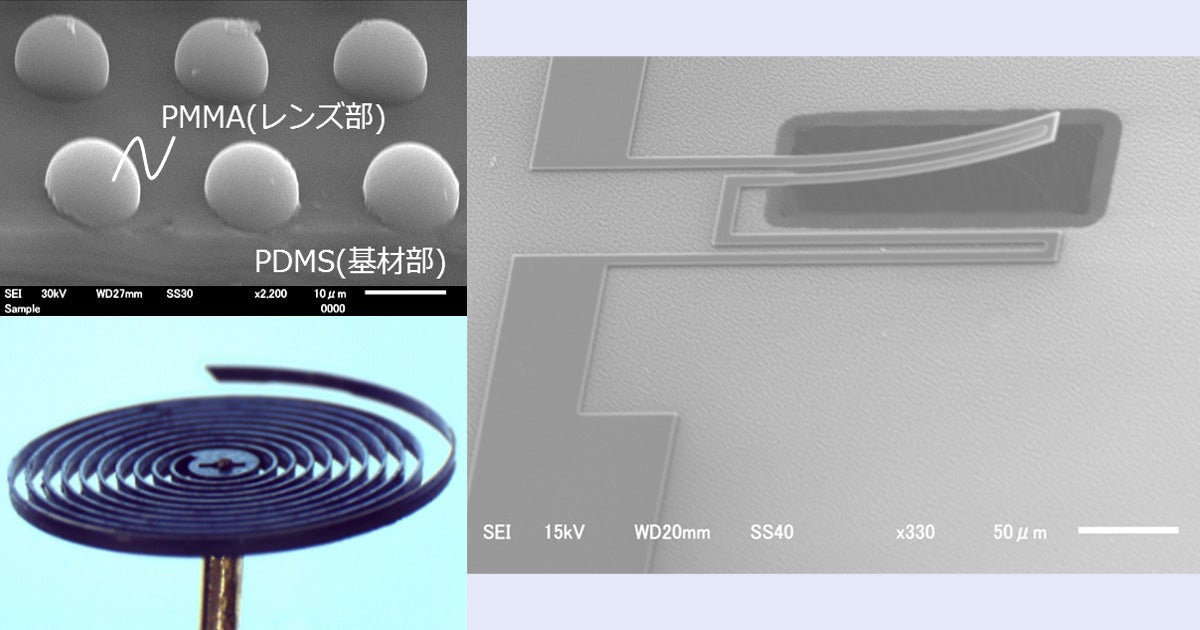

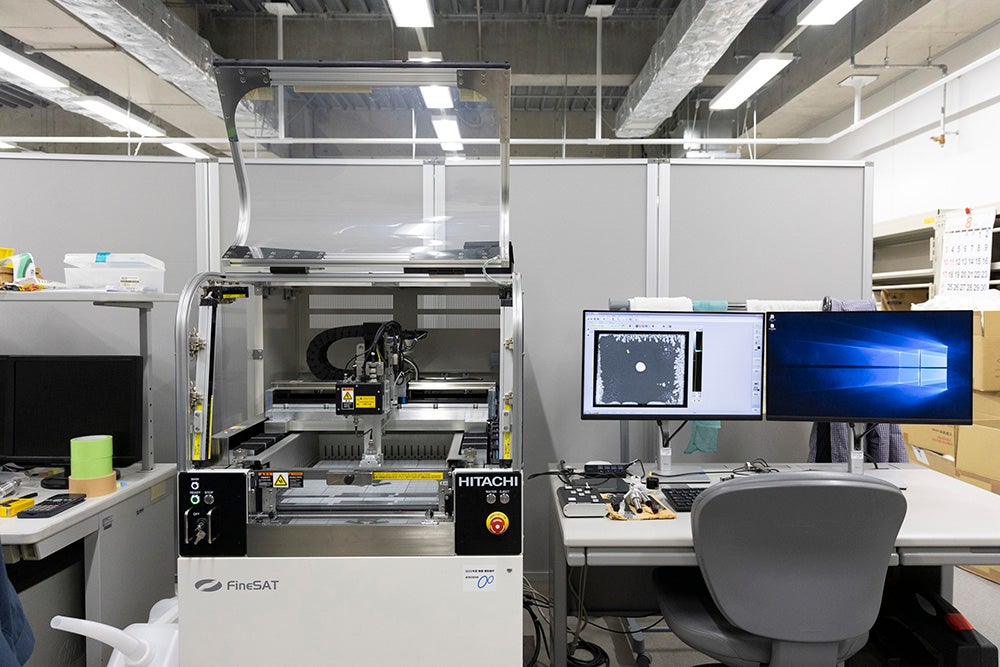

5階の「マイクロマシン実験室」では、半導体チップを回路基板に実装する装置である「エポキシダイボンダ」や「ワイヤーボンダ」、その接合強度を評価する「ボンディングテスタ」といった装置を展示。髪の毛の約4分の1の太さ(25ミクロン)のAu(金)ワイヤが、チップから基板に配線される様子や、そのワイヤを引っ張って接合強度を評価する様子から、ミクロの世界をご覧いただきました。

4階の「機械システム実験室」では、超音波映像装置による材料内部の可視化が実演されていました。超音波には、物質の境界面で反射する性質があります。この性質を利用し、材料内部の剥離や空隙の大きさなどを評価する装置です。X線では評価が難しい、樹脂などの材料にも対応しています。展示では、樹脂と金属を貼り付けた試験片の評価を実施し、試験片内部にある円形の空隙がモニタに映し出されていました。

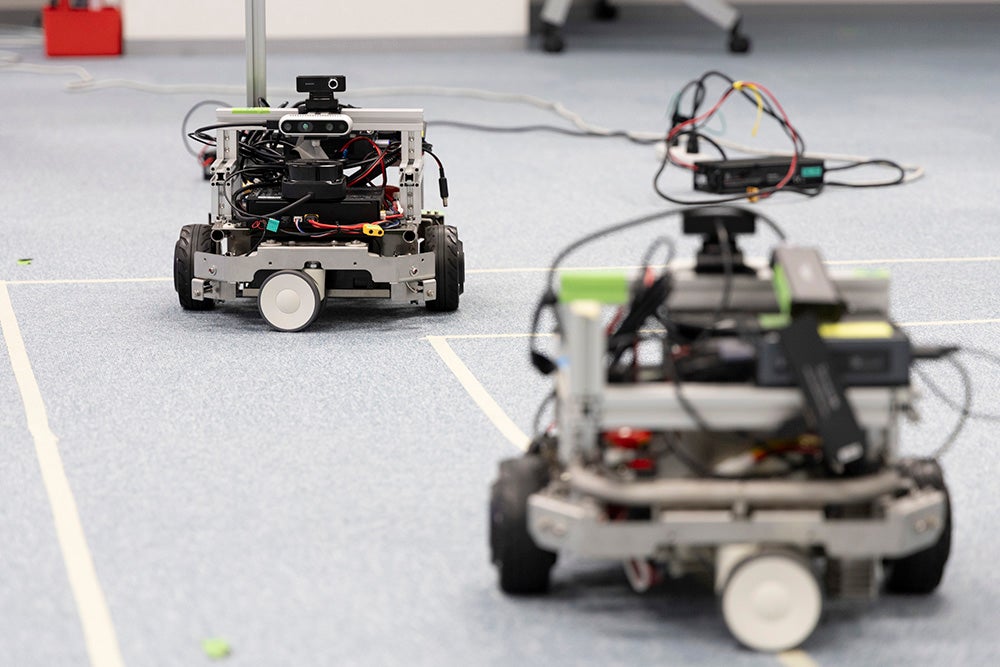

また、午前中には、テレコムセンターにある「DX推進センター」の見学ツアーも実施し、約40名の方々にご参加いただきました。ロボット技術グループでは、これまで共同研究等で手がけたロボットや、擬似実証実験スペース、傾斜路走行試験装置などの評価設備を紹介しました。また、通信技術グループでは、5G評価室にて、Wi-Fiと5Gの通信の違いをロボットを用いて実演。見学者から技術的な質問も複数寄せられました。

特別講演「量子コンピュータの産業応用と、ものづくり企業の協業のコツ」

本部5階の講堂では、blueqat株式会社CEO 湊 雄一郎 氏による特別講演「量子コンピュータの産業応用と、ものづくり企業の協業のコツ」が行われました。量子コンピュータの産業応用に関する取り組みとして、同社が提供する「量子AIクラウド」を活用した素材配合開発の事例が紹介されました。

講演では、課題のある従来の成分のみによる解決ではなく、材料の配合による新しい素材発見開発プロセスが語られました。成分の組み合わせは1000億通り以上にも及び、従来の手法では困難だった最適な配合を、量子最適化計算によって導き出すことに成功しました。

「注目すべきは、革新的な新成分を配合したわけではないこと。従来の常識では『ありえない』とされてきた既存成分の組み合わせを、計算によって客観的に見つけ出したのです。」(湊 氏)

また、量子コンピュータの活用により、単なる開発効率化だけでなく、製品に新たな価値を加える可能性があることにも言及されました。

「量子コンピュータの処理能力の高さだけが注目されがちですが、必要なデータの収集には時間がかかります。トータルで見ると、開発期間が短くなるとは限りません。それでも、データと計算を通じて新たな価値を生み出せることが、量子コンピュータの最大のメリットだろうと考えています」(湊 氏)

都産技研では、市場の要求に応じた製品の改良やコスト削減、新規アイデアの具現化など幅広い開発プロセスでの支援が可能です。クロスミーティングでの出会いが、新たな製品開発のヒントや、技術相談、機器利用、共同研究などのきっかけになりましたら幸いです。

関連情報

同じカテゴリの記事