【測定業務に関わる方おすすめ】(座学・実習形式)「長さ」測定器具の取り扱い講習会を開催

公開日:2025年5月1日 最終更新日:2025年5月1日

品質保証における検査工程は、高い品質を維持するために必要不可欠です。本講習会は、「長さ」測定器具の正しい使用方法・管理方法、測定の信頼性を確保するための測定方法など基礎的な内容を解説します。これから測定業務に従事する方、測定を指導する立場の方、一から測定方法を見直したい方などのご参加をお待ちしております。

【講習会】測定器具の精度管理と使用方法 6月20日(金曜日)開催

測定器具の管理方法および精度管理

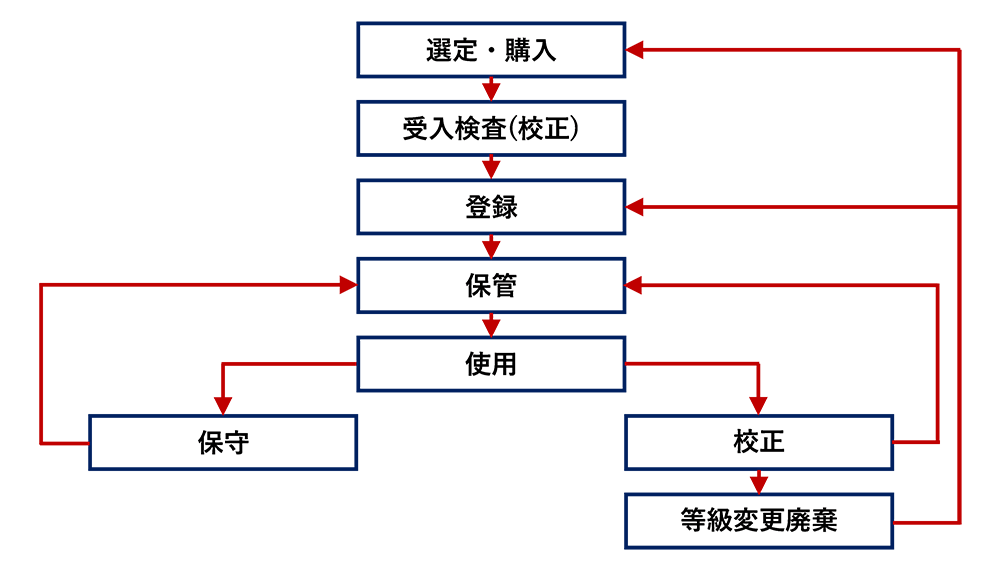

製品の品質管理を適切に行うには、必要な特性を評価するための測定器具を準備し、それらをいつでも所定の精度で使用できるように整備しておくことが重要です。講習会では、測定器具の管理手順(図1)を確認し、測定の目的にあった測定器具の選定や測定頻度にあった校正周期の設定、社内校正方法を解説します。自社の測定器具の管理方法の見直しに役立ちます。

測定の信頼性を確保するための測定方法

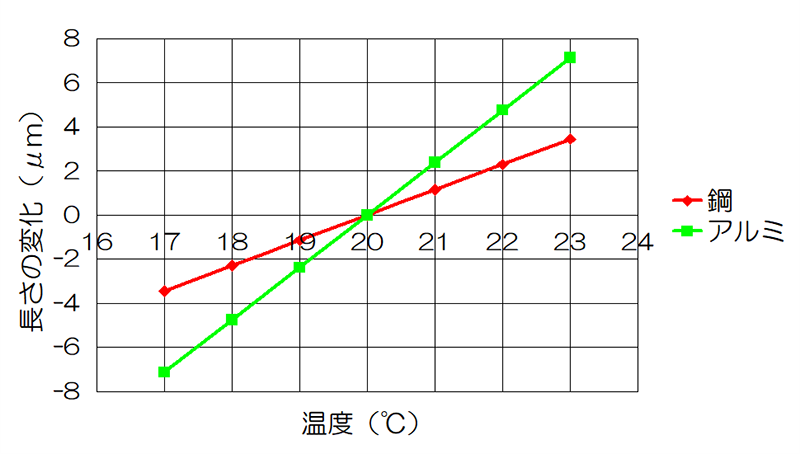

正確な測定結果を得るために、外部要因を排除しなくてはいけません。長さの測定結果は、「温度の影響」「変形の影響」「読み取りによる影響」「測定器の構造に関する影響」によって測定誤差が生まれます。たとえば、測定する温度環境によって、OK品がNG品になってしまったり、その逆の事象が発生したりします(図2)。さまざまな外部要因によって起こりうる事例を紹介し、外部要因の影響を最低限にするような測定方法を説明します。

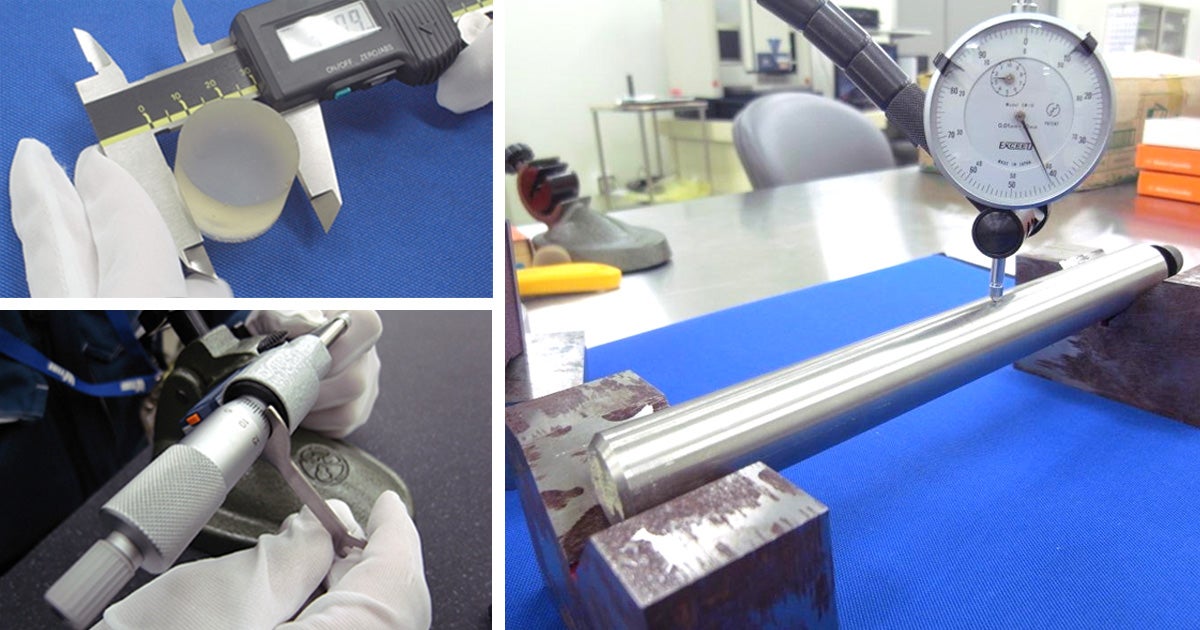

実習で学ぶ正しい測定方法

座学で測定器具の扱い方を学んだ後、実際に測定器具を使用しながら実習を行います。本講習会では「ノギス」「マイクロメータ」「ダイヤルゲージ」(図3)を用いて、測定器具の取り扱い方法や測定方法を紹介します。現場での測定や品質保証での社内校正にも役立ちます。3つのグループに分かれて少人数で実習しますので、日頃の測定に関するお悩みも気軽に相談できます。

.jpg)

「不確かさ」を算出してみよう!(9月頃開催予定)

正しい測定方法を身につけた後は、信頼性の高い試験に不可欠な「不確かさの算出」にチャレンジしてみませんか? ものづくりの競争⼒を⾼めるには、品質を保証するための検証が必要不可⽋です。さらに、産業のグローバル化が進展する現在において、この保証を他国でも相互に利⽤することがますます望まれています。講習会では、ノギスでの測定による「測定の不確かさ」を算出するときに使用する特性要因図(図4)などを用いながら、信頼性の⾼い試験に不可⽋な「不確かさ算出の基礎」について、事例を交えながら説明します。

昨年度開催例はこちら

【2024年度講習会】はじめての不確かさ-事例:電気・温度・長さ-

.png)

関連情報

同じカテゴリの記事