【役員鼎談】技術支援と研究開発の“あるべき姿”を目指し、さらなる深化と探索を図る

公開日:2025年4月1日 最終更新日:2025年4月10日

2025年度は、第四期中期計画の最後の年にあたります。5年間の中期計画を締めくくるにあたり、2024年度にはどのような取り組みをしてきたのでしょうか。その振り返りと、2025年度への展望について3名の役員に話を聞きました。

未来に向けて“あるべき姿“を議論する体制を整える

――都産技研の2024年度の取り組みについてお聞かせください。

黒部 2024年度は、来年度が第四期の最終年度であることを意識し、第五期に向けて取り組むべき課題について議論を深められた年でした。

依頼試験と機器利用で構成される技術支援については、利用件数が当初の目標に沿って順調に推移しています。お客様に広くご利用いただくために、直接お声がけしたり、地方銀行との連携や商工会議所で活動紹介をしたりなどの取り組みも貢献したと考えています。

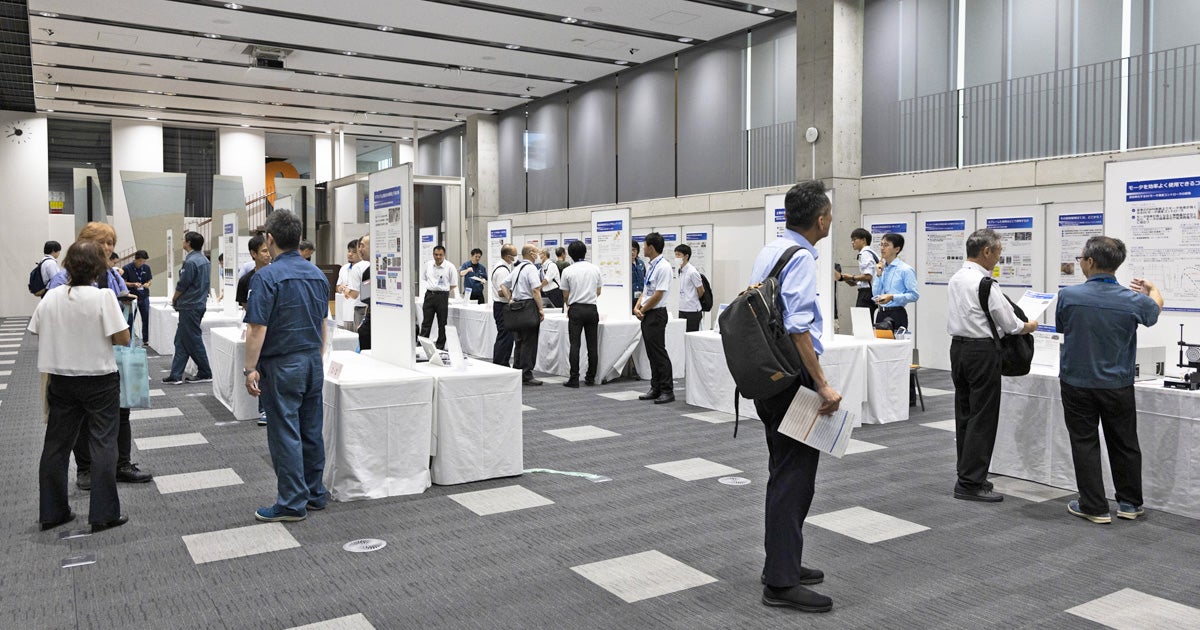

基礎的な研究成果では、GXや水素事業の領域などで、都産技研独自の成果が生まれています。また、プロジェクト型の研究開発では、現在9本のプロジェクトが稼働しています。2024年度にクラウド連携を冠して再始動した、クラウドと連携した5G・IoT・ロボット製品開発等支援事業では、多くの公募型共同研究の申し込みをいただきました。一昨年に開始したサーキュラーエコノミーへの転換支援事業についても、想定以上の中小企業様から公募型共同研究の応募をいただき、共同研究がスタートしています。

さらに、水素エネルギー利活用の研究開発推進事業については、水素事業に参入する際のポイント等をまとめたセミナーを開催するなど、中小企業の新規事業参入を促す取り組みを行っています。

――都産技研の組織運営についてはいかがでしょうか。

黒部 組織運営に関しては、第五期のあるべき姿を念頭に置きながら、マネジメントを行ってきました。

我々の仕事の「型」には、2つの種類があると思っています。ひとつは”Do the things Right”、決められたことを間違いなく実行するもの。もうひとつは”Do the Right things”、何が正解かを自ら考えて実行に移すことです。100%対応しているとは言いませんが、前者は技術支援、後者は研究開発の「型」だと言えるでしょう。技術支援では、定められた手順に従って試験を行い、信頼できる結果をお客様に提示する必要があります。一方で研究開発では、何が”Right things”なのかを発想し、それが実現できる実験を計画しなければなりません。

この両者のバランスが必要ですが、手順が定められた仕事に慣れてしまうと、自ら考えることがおろそかになりがちです。そこで第五期を迎えるにあたり、より後者(Do the Right things)の醸成に焦点を当てた取り組みを始めました。

ひとつは、会議体の新設です。従来の運営会議に加え、新たに5つの会議体を設立し、内部統制や安全健康等に関してやるべきこと(Right things)を組織横断的に議論する仕組みを整えました。また、各研究部門についても、自分たちが今やるべき研究活動とはなにか、技術動向や将来性などを踏まえながら全所的に議論する場を新たに設けています。

まだ始まったばかりの取り組みですが、それぞれの場で活発な議論も生まれはじめています。引き続き、2025年度も続けていければと考えています。

光触媒技術や小麦代替食品など、特徴的な成果が多数生まれる

――2024年度の研究開発事業について、具体的な取り組みや成果についてお聞かせください。

角口 2年目となったサーキュラーエコノミーへの転換支援事業では、公募型共同研究テーマを2件採択しました(プレスリリース[PDF])。ひとつはアップサイクル型の3Dプリンターの開発、もうひとつは樹脂製品を加工した際に出る廃材を、別の製品へとリサイクルする技術の開発です。本事業では脱プラスチックとフードロス対策を二本の柱としていますが、共にプラスチックがテーマの研究となりました。来年度の公募型共同研究ではフードロス対策も採択されておりますので(プレスリリース[PDF])、こちらも大いに期待しているところです。

2024年度は、研究成果や研究シーズの製品化など、例年に比べ特徴的なプレスリリースが多かったように思います。たとえば、研究成果では海水から水素を製造する光触媒技術や、優れた熱電特性を有するリン系熱電材料、低コストで簡便なバイオベース炭素含有率測定法の開発などが挙げられます。

また、製品化については、小麦の代替材料を使用した麺製品や、精密加工機の水平出し技術、産業用の高速3Dプリンター、人工尿臭試薬、衝撃吸収特性があるラティス構造の生成ソフトウェアなど、多岐にわたる分野で製品化が実現されました。

2025年度も引き続き、こうした研究成果を公表していけるよう、研究部署に対して適宜メッセージを発していければと思います。

.jpg)

――支援事業や所内の取り組みについては、いかがでしょうか。

三尾 技術支援のトピックとしては、国内初となる「幾何偏差」「最小二乗直径」のJCSS校正証明書発行に対応しました。従来から対応している測定機器の寸法検査だけでなく、平面度や真球度の校正も可能になりました(プレスリリース[PDF])。

利便性向上の取り組みについては、都産技研の公式ホームページをリニューアルし、視認性の向上や情報の整理などを行いました。特にチャットボットの導入は都産技研にとっても初めての試みであり、技術相談や依頼試験などへの円滑な展開を期待しています。また、所内のDXに引き続き取り組み、3年目となるデジタル化実証プロジェクトでは、技術支援事例のデータベース化や所内業務のペーパーレス化など、業務効率向上につながる成果が生まれています。

採用活動については、2024年度は非常に苦戦し、新規採用者は予定数の半分程度に留まりました。そのため2025年度向けの採用活動では、現場の研究員の協力も得て、求人者へのきめ細かなアプローチを行うなど、都産技研の魅力を十分に伝えることに努めました。その地道な行動の結果、最終的に予定通りの採用を行うことができました。

また、2024年9月にはバンコク支所を移転しました。新事務所はアクセスが向上しただけでなく、東京都中小企業振興公社タイ事務所と隣接しています。技術支援と経営支援の連携がより緊密になりましたので、さらなるサービス向上ができればと考えています。

技術支援と研究成果について、さらなる深化と探索を

――第四期中期計画の最終年度となる2025年度について、展望をお聞かせください。

三尾 現在、大規模改修のため全面休館中の城東支所が、2025年下半期にリニューアルオープンする予定です。リニューアル後も引き続きデザイン支援とものづくり支援を柱として、同居する東京都中小企業振興公社とも連携を図り、地域の産業特性を意識した技術支援を行います。城東支所を皮切りに、第五期にはさらに各地域における拠点を充実させていければと考えています。

角口 第四期の最終年度となる2025年度は、期全体の総括となる年度になります。成果を振り返りながらも、目標に届かなかった項目については分析を重ね、最後の1年をかけて検証してまいります。

第四期は、東京の産業を「支える」「牽引する」「創出する」という三つのカテゴリーで都産技研の活動を整理してきました。「支える」は主に支援業務に関するもの、「牽引する」「創出する」における2024年度の成果としては、前者はストロー補助具や障害者スポーツ用具開発、後者はメカノクロミック材料や培養肉などが印象に残っています。

第五期にはさらに取り組みを高め、既存技術の改善をはじめ、新たな革新的技術の開発と普及に積極的に取り組んでまいりたいと考えています。

黒部 「支える」「牽引する」「創出する」というカテゴリーは、第五期でも基本的に変わらないと思っています。「支える」という意味では、都産技研の技術支援サービスがどれほど広く知れ渡っているのか、これからより一層浸透させる必要があると考えます。幅広い中小企業様にご利用いただくためにも、お客様を広げる取り組みがさらに重要となるでしょう。

.jpg)

また「牽引する」「創出する」については、両利きの経営でよく言われる「exploitation(深化)」と「exploration(探索)」とが、それぞれに当てはまるのではと考えています。「牽引する」は、都産技研が持つ技術をさらに《深化》させ、中小企業の競争力強化に貢献していくこと。「創出する」は、自分たちが持ち合わせていない技術を《探索》し、技術のカバレッジを広げ、新たなビジネス機会の創出に寄与すること。これらをどのような形で進めていくかが、非常に大切です。

その実現に向けて、2024年度は仕組み作りに注力してきました。” Do the Right things” すなわち技術支援と研究開発のあるべき姿についてさらに議論を深め、技術戦略的な位置付けを明確にする。そのうえで、第五期の中期計画を練り上げていくのが2025年度に行うべき事であると捉えています。

(左から)

理事

三尾 淳(みつお あつし)

理事長

黒部 篤(くろべ あつし)

理事

角口 勝彦(かどぐち かつひこ)

同じカテゴリの記事