金属試料の成分分析

公開日:2025年8月1日 最終更新日:2025年8月1日

金属材料や金属製品の品質管理として、材料中の元素含有量を確認することは、有効な手段の一つです。本稿では、金属材料の成分分析手法についてご紹介します。

スパーク放電発光分光分析

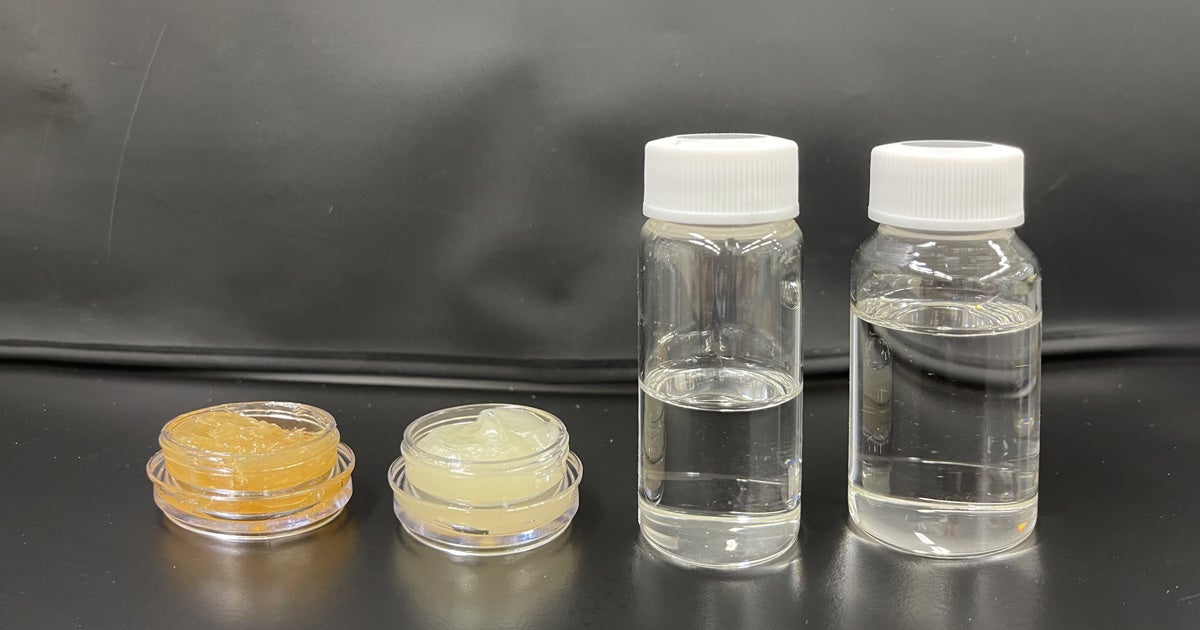

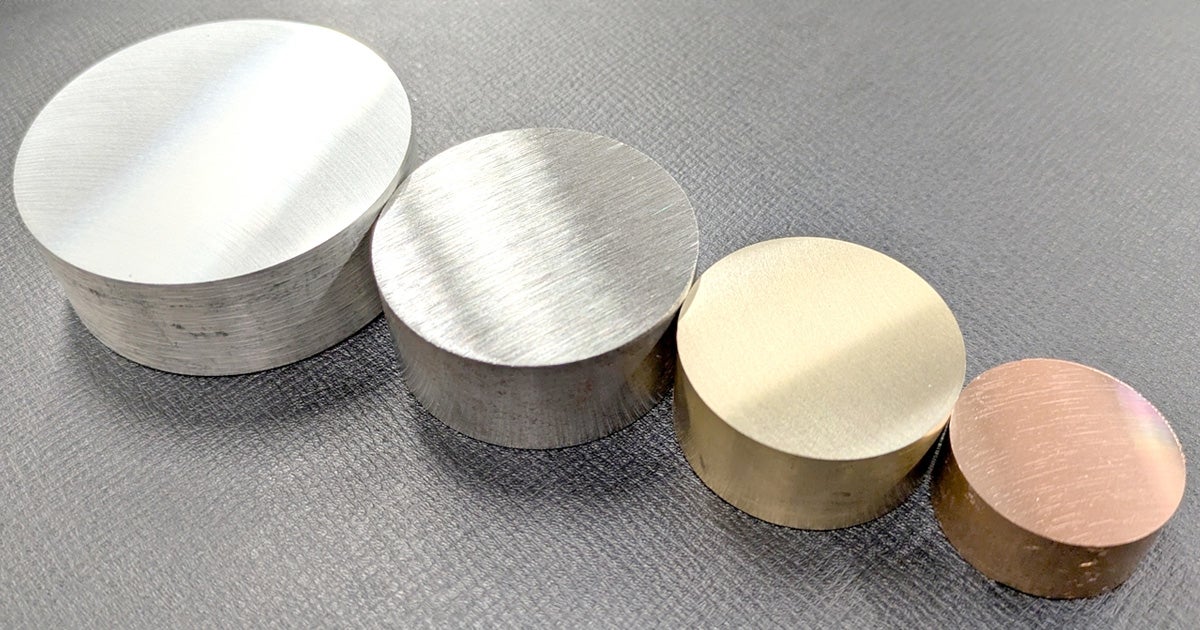

主に、鉄鋼やアルミニウム合金の成分分析に使用している分析法です。銅合金や亜鉛合金の成分分析も可能ですが、対応可能な合金種や成分は鉄鋼やアルミニウム合金に比べると少なくなります。分析試料を平滑に研磨した後、アルゴンガス雰囲気下において、分析試料とタングステン電極の間でスパーク放電を発生させます。その際に、放電を受けた箇所が蒸発し、そこに含まれている元素が発光現象を起こします。各元素は特定の波長の光を発するため、その光の強度から測定した元素の含有量がわかります。

分析試料の形状や大きさに制限があり、平滑で直径15 mm(鉄鋼、アルミニウム合金の場合は直径6 mm)より広い面を有し、十分に研磨できる厚さが必要です。このような制限はありますが、鉄鋼試料やアルミニウム合金では、合金種の判断に用いる元素を一度に分析できることから、はじめにこの手法で分析が可能か否かを検討することが多いです。

.jpg)

波長分散型蛍光X線分析

都産技研では定性分析※1によく用いている分析ですが、試料に合わせた検量線を作成することで定量分析※2を実施することも可能です。試料にX線を照射することで、照射した範囲に含まれる元素から、元素固有の波長を持った蛍光X線が発生します。その強度を測定することで、元素の含有量がわかります。

上述のスパーク放電発光分光分析では主成分元素(鉄鋼なら鉄、アルミニウム合金ならアルミニウム)を内標準(分析時の基準)として用いるため、主成分元素自体の定量はできませんが、蛍光X線分析では主成分元素の定量分析も可能です。例えば、銅合金は他の多くの合金とは異なり、主成分である銅の濃度が規格で規定されている場合が多いです。現在のところ、比較的需要の多い黄銅(真ちゅう)試料の一部にしか対応できませんが、銅を含む成分の定量分析も可能です。分析には、平滑で直径5 mm以上(可能であれば直径20 mm以上)の面を確保でき、十分に研磨できる厚さのある試料が必要です。

※1 どのような元素が検出されるかを調べる分析

※2 元素の量(濃度)を調べる分析

.jpg)

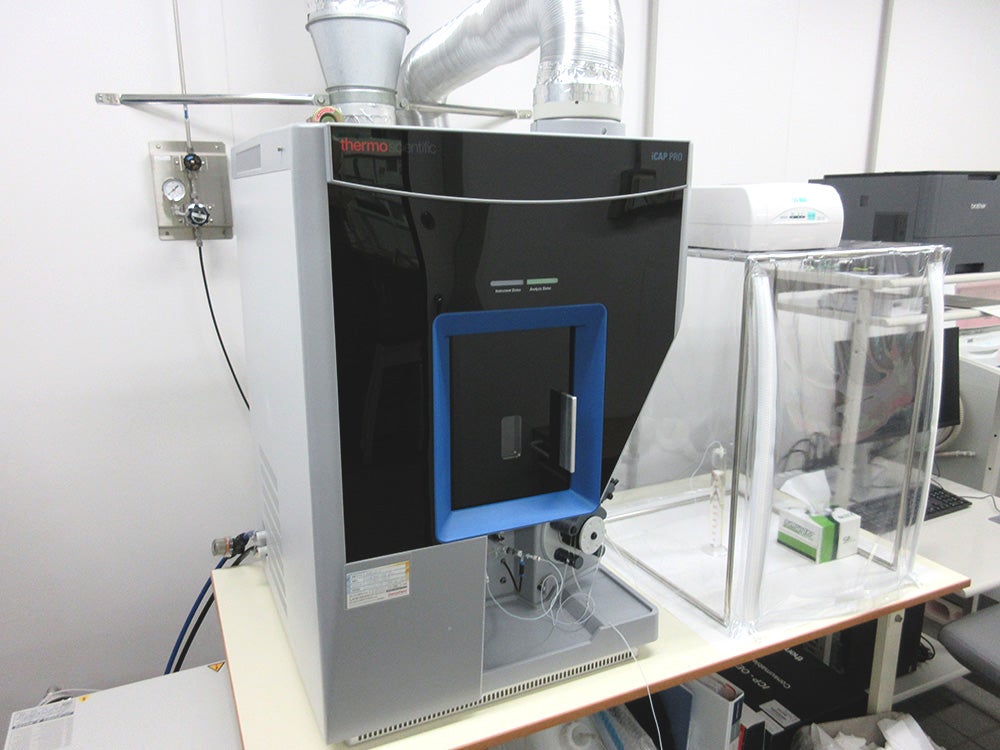

ICP発光分光分析

分析試料を酸に溶かした後、霧状にしてアルゴンプラズマ中に導入して測定します。その際に、導入された溶液中の元素が発光現象を起こします。各元素が発する光はそれぞれ波長が異なるため、その強度から溶液中の各元素の濃度がわかります。その濃度や溶かした分析試料の量から、分析試料中の元素の濃度を求めます。

多くの場合は、分析試料中での濃度が0.1%程度の元素であれば、数10 mg程度の試料で分析可能です。他の手法での分析が難しいような小さい試料でも分析することができます。

炭素硫黄分析

分析試料を酸素気流中で加熱溶融させ、分析試料に含まれる炭素と硫黄を二酸化炭素と二酸化硫黄として取り出します。その量を測定することで、分析試料中の炭素と硫黄の濃度を求めます。都産技研では所有している標準試料の制約から、鉄鋼試料に対しての分析に対応しています。

多くの場合は、1 g×2回分の試料があれば測定可能です。上述のICP発光分光分析と同様に、スパーク放電発光分光分析で対応できない大きさや形状の試料についても分析することが可能です。

.jpg)

純銅試料の電解重量分析

純銅中の銅濃度を高精度で求めることができる分析手法です。分析試料を酸に溶かした後、電解を行って銅を白金電極上に析出させます。電解前後の電極の質量差から、析出した銅の質量を求めます。酸溶液中に残存している銅をICP発光分光分析で定量し、析出した銅量と足し合わせることで、分析試料中の銅濃度を求めます。

試料量が十分(数g以上)であれば、銅含有率99.96%のように銅濃度を高精度に求めることができます。

.jpg)

まとめ

ご依頼品の特徴に合わせて、さまざまな分析手法や分析装置を用いた技術支援をご提案いたしますので、分析試料の形状や測定対象の元素に関する情報とともにお問い合わせください。

同じカテゴリの記事