電気計測器の信頼性を支える精密測定のノウハウ

公開日:2023年12月15日 最終更新日:2024年11月12日

- 電圧や電流の計測器は、その測定値が必ずしも正しいとは限らず、不確かさという概念が重要です。

- 熱起電力は直流電圧測定時に影響する不確かさ要因で、周囲温度の変化などで発生しますが、熱の出入りの対策によって低減できます。

- 自己加熱は、電圧や電流の入力で生じる計測器自身の温度上昇で、不確かさ要因となります。その特性を評価することで、測定の信頼性を高めることができます。

精密測定に求められること

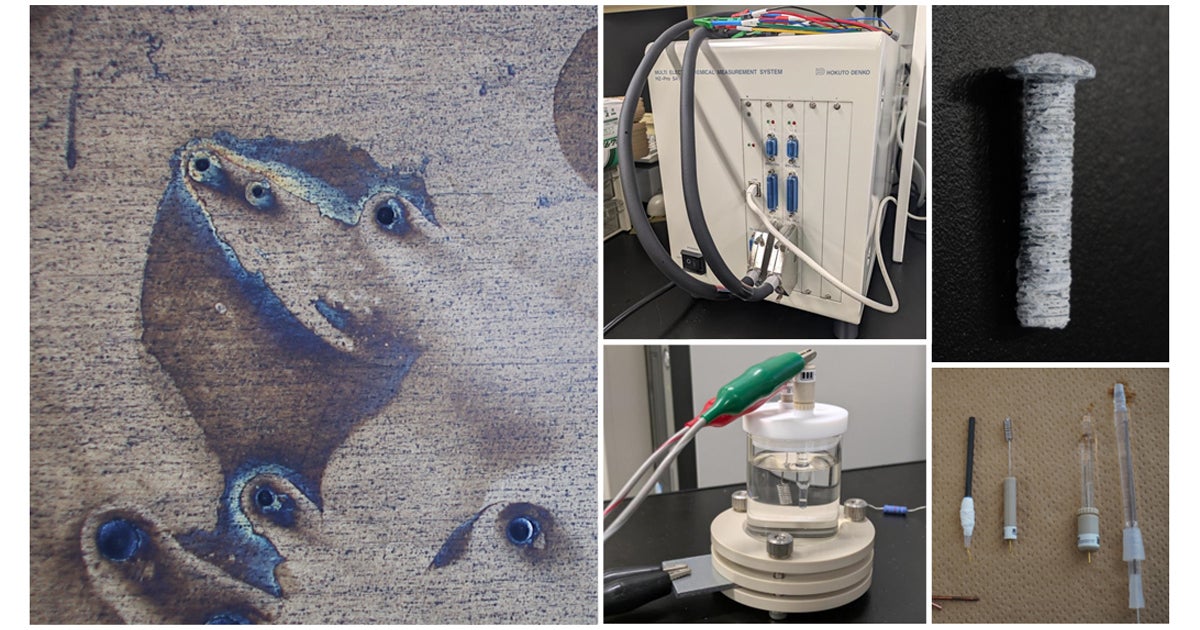

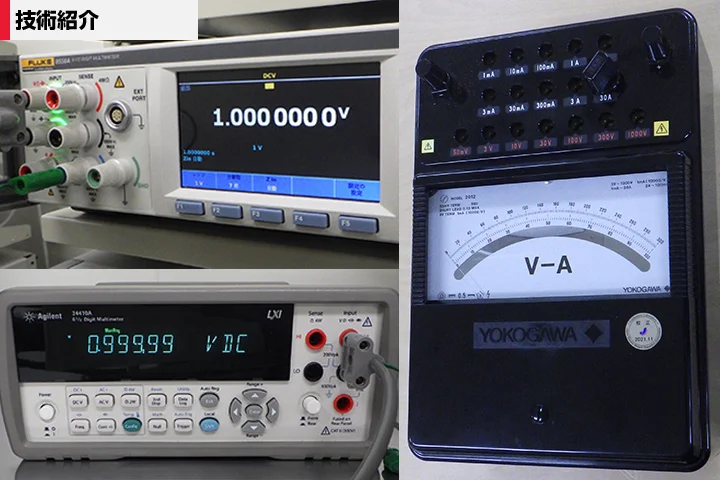

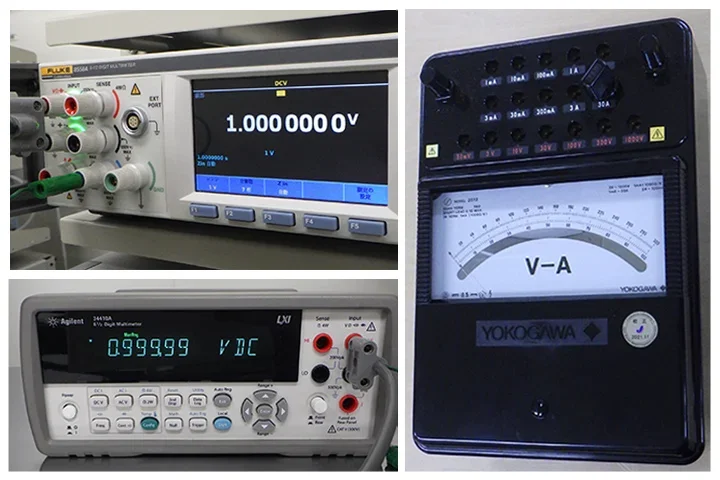

ものづくりの現場において、デジタル計測器やアナログメータ(図1左下図、右図)などを使って電圧や電流を測ることは普段何気なく行われています。その測定値は正しいと思われがちですが、どこまで信用できるのか把握することは重要です。特に計測器の校正では、精密な測定が要求されることが多く、「不確かさ」という言葉で計測器の信頼性を疑います。不確かさの要因は、測定対象に応じて様々なものがあり、一例として熱起電力や自己加熱があります。

左上:都産技研の直流電圧校正で使用する標準器 左下:現場で使用されることの多いデジタル計測器

右:現場で使用されることの多いアナログメータ

不確かさ要因「熱起電力」

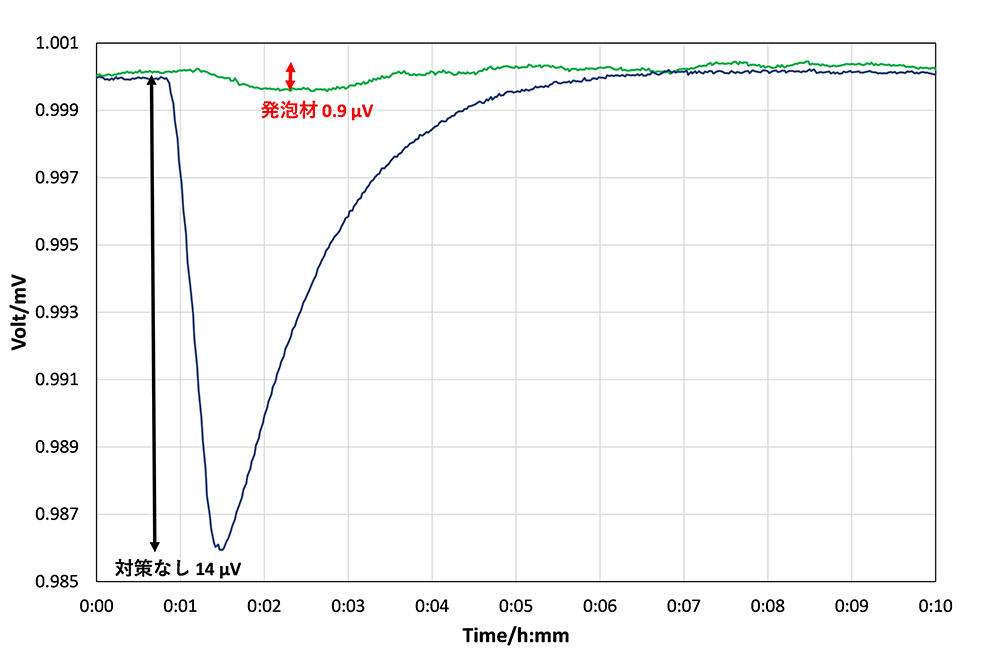

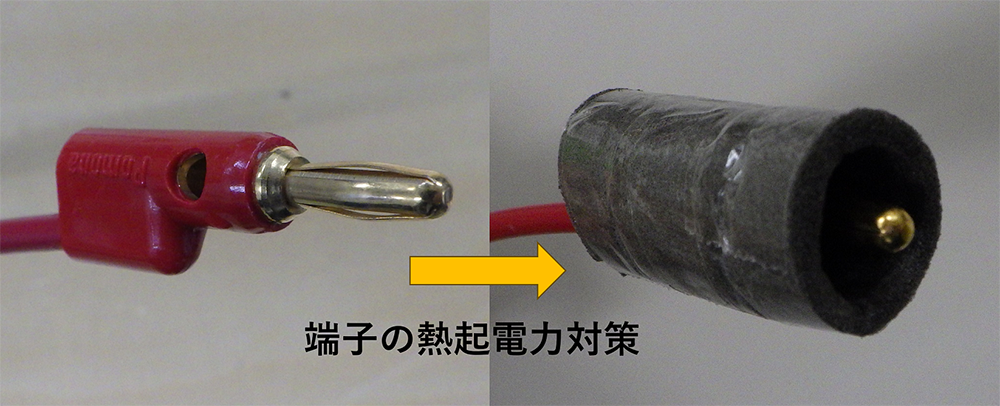

熱起電力とは、測定回路内で異なる金属導体が接合されている場所に温度勾配が生じているときに発生する起電力のことです。数μVから数十μVの直流電圧として発生し、直流電圧の測定に影響します。例えば、温度変化の激しい環境や測定ケーブル接続のために測定端子に触れた際に伝わった体温で生じます。図2のグラフは、測定端子に対して意図的に温度変化を与え、熱起電力の大きさを評価したものです。室温から約40℃まで温度変化を与えると、約14μVの影響が生じます。そこで、熱の出入りを抑制する対策(図3)として端子を発砲材で覆うことで、熱起電力は約1μV以下に低減でき、不確かさの低減を実現しました。

不確かさ要因「自己加熱」

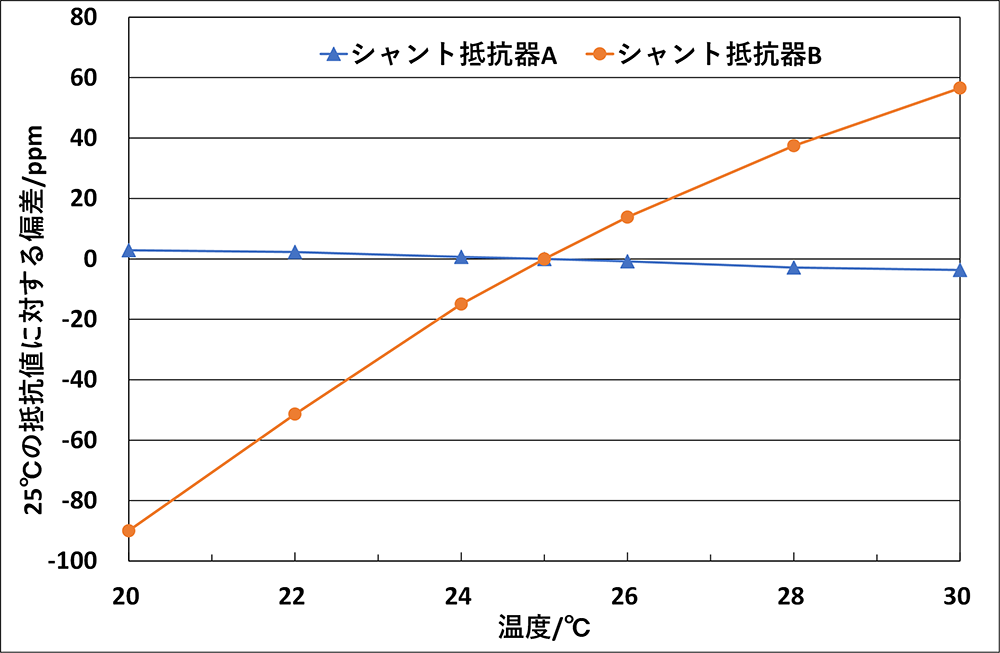

自己加熱とは、電圧や電流を計測器へ入力したとき、計測器自身に生じる温度上昇のことです。計測器によってその影響度は異なりますが、電流では数A以上、電圧では数百V以上で発生することがあります。例えば、デジタル計測器では、電流を測定するためのシャント抵抗器が内部に備わっていますが、シャント抵抗器は温度係数を持つため、自己加熱によって抵抗値が変わり、測定結果に影響します。図4は、シャント抵抗器単体の周囲温度を制御し、抵抗値の変化を評価したものです。同じ用途で使われる2種類のシャント抵抗器を比較していますが、その特性は大きく異なることがわかります。この評価から得られた特性データをもとに測定値の補正や不確かさとしての見積もりを行うことで、より信頼性の高い測定を可能にしました。

支援事業への展開

都産技研では、上記のノウハウに基づいた電気計測器の校正(JCSS校正、一般校正)を依頼試験として提供しています。また、不確かさ評価に必要な計測器の特性評価や、不確かさ要因の洗い出しなどをはじめとした技術支援も、共同研究やオーダーメード型技術支援を通じてお手伝いいたします。お気軽にお問合せください。

同じカテゴリの記事