技術概要

カビから工業製品や環境を守るために

工業製品にカビが生えると、見た目を損なうだけでなく、製品の機能低下やアレルギーを誘発する恐れがあります。カビから工業製品や住まいを守るため、防カビ製品が必要とされています。

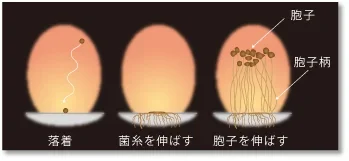

カビの発生と影響

カビは空気中にも存在し、私たちの周りを漂っています。空気中のカビが製品に付着し、適当な栄養・水分や温度条件が揃うと発芽し始め、菌糸を伸ばして生育し始めます。

依頼試験

各種カビ試験を受託しています。

カビ抵抗性試験

カビ抵抗性試験は、工業製品または工業材料のカビに対する抵抗性を調べる試験です。

- JIS Z 2911 「日本産業規格 カビ抵抗性試験方法」

- JASS 18 M-307 「日本建築学会材料規格 木材保護塗料 カビ抵抗性」

- その他の防カビ試験 (殺カビ試験・MIC試験・ハロー試験など)

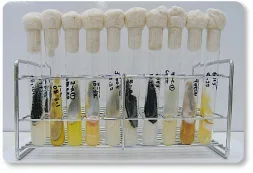

写真)クロカビ・アオカビ・コウジカビなど、試験規格で指定された菌株を保有しています。

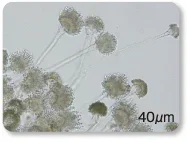

カビ同定試験

製品を汚染したカビの種類を特定することができます。

形態観察によるカビの同定例

.webp)

その他の取り組み

共同研究による製品化

新たな防カビ剤に関する製品開発支援を行っています。事例の一つに、桐たんすの風合いを変えない新規防カビ剤の開発・製品化を行いました。

担当研究員から

お客さまと一緒に行う「環境防カビ試験」

Q. カビ試験を初めて依頼します、まずはどうすればよいでしょうか?

A.

まずはお気軽にお問合せください。試験目的・製品の使用環境をお伺いし、適切な試験方法をご提案いたします。試験後には、試験結果からどのような解釈ができるのかを詳しくご案内させていただきます。

Q. 都産技研で防カビ試験を行うメリットは何ですか?

A.

これまであらゆる材料を試験しておりますので、材料とカビの関係、発生するカビの種類などがノウハウとして蓄積されております。

Q. 試験方法を変更することも可能ですか?

A.

お客様の目的・希望に沿った防カビ試験に変更することができます。例えば、試験方法(培養期間、培地の処方)をより厳しい条件に変更したり、試験に用いるカビの種類を変更することも可能です。カビが発生した製品から直接カビを分離し、そのカビを使った防カビ試験も可能です。