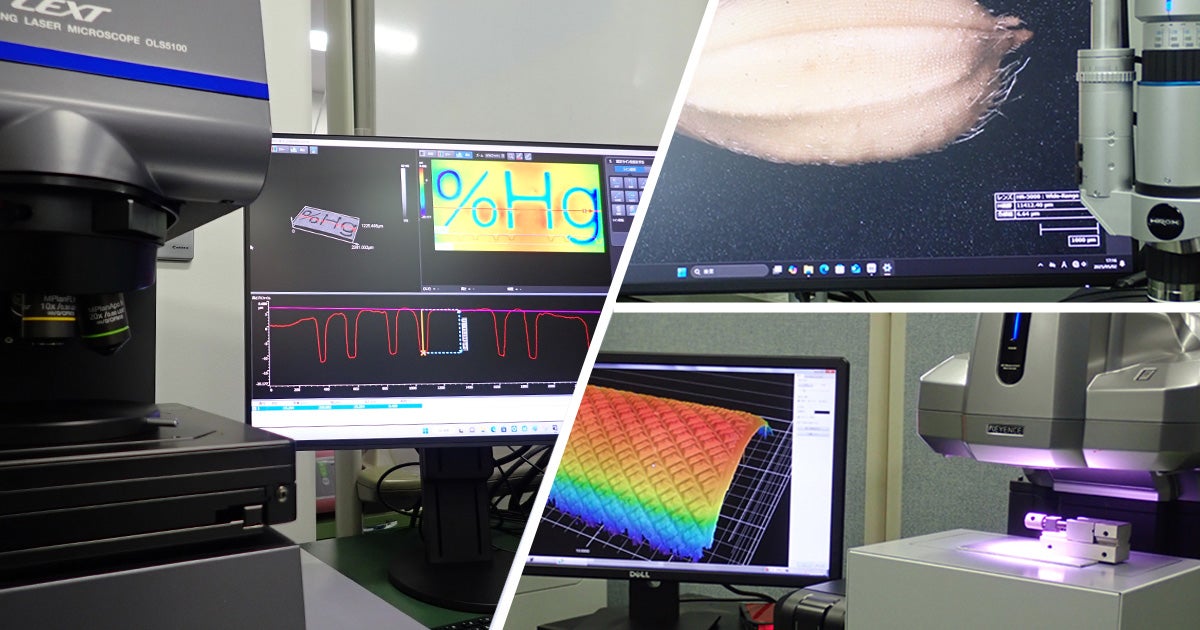

エネルギー分散型蛍光X線分析装置の紹介

公開日:2025年7月15日 最終更新日:2025年7月15日

エネルギー分散型蛍光X線分析装置では、測定対象の特定箇所の平均的な元素組成を調べる測定だけでなく、ある範囲を対象として、その中で元素がどのように分布しているかを可視化する「元素マッピング」という測定も可能です。マッピングした範囲に気になる箇所があれば、追加の測定を行うことなく、その部分の元素組成の情報を抽出することができます。

エネルギー分散型蛍光X線分析装置による元素の定性分析

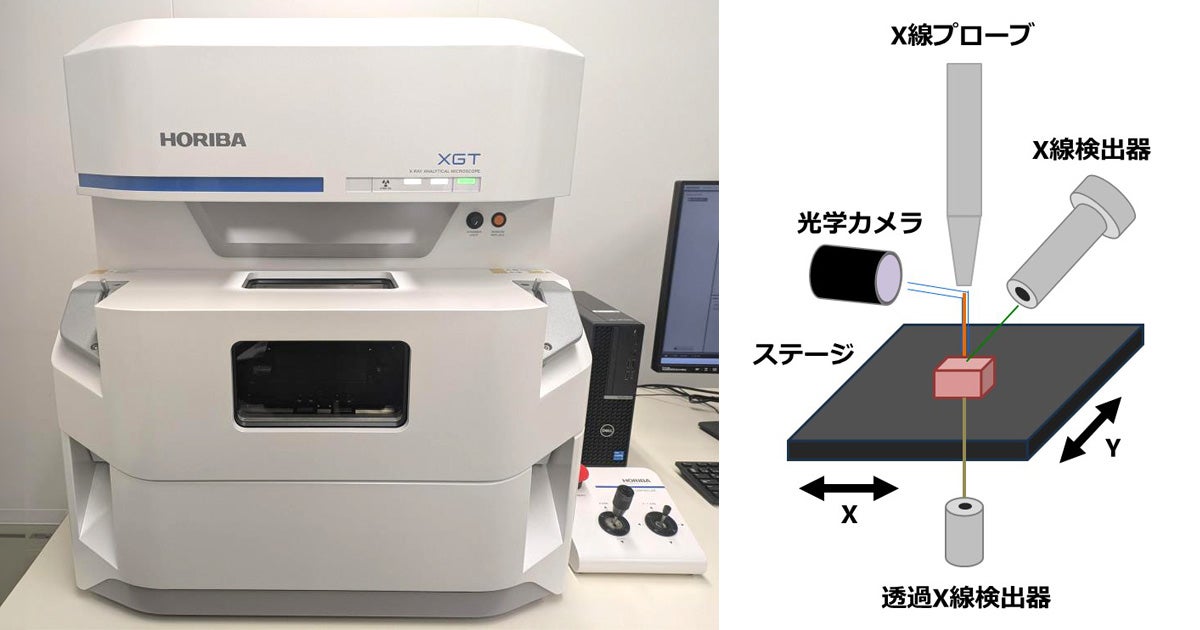

都産技研本部と城南支所では、2023年度と2024年度に新しいエネルギー分散型蛍光X線分析装置を導入しました(株式会社堀場製作所、XGT-9000, XGT-9000 Pro)。エネルギー分散型蛍光X線分析装置は、測定対象に含まれる元素の種類を調べる装置です。複雑な前処理を行わず、ほぼ非破壊で分析ができるので、材料分析や異物分析など多くの試験に活用しています。実際の測定では、試料にX線を照射することで図1のような蛍光X線スペクトルを取得し、そこから試料にどのような元素が含まれているかを調べます。

.jpg)

元素マッピング

元素マッピングでは、X線を試料に当てながら試料台を動かすことで、測定範囲内における元素の分布を二次元的に調べることができます。測定結果は、ユーザーが指定した測定範囲において、検出元素に由来するピークの強度を色の種類や濃淡で示した図として得られます。今回導入した装置は、試料に当てるX線を細く絞っても高強度の蛍光X線が得られるため、元素マッピングによって微小領域における元素組成の違いを可視化することができます。また、マッピングの結果から、組成情報が必要な箇所を特定し、その部分の蛍光X線スペクトルを素早く得ることができます。これらの分析は、製品の微小部分析や異物分析に活用することができます。

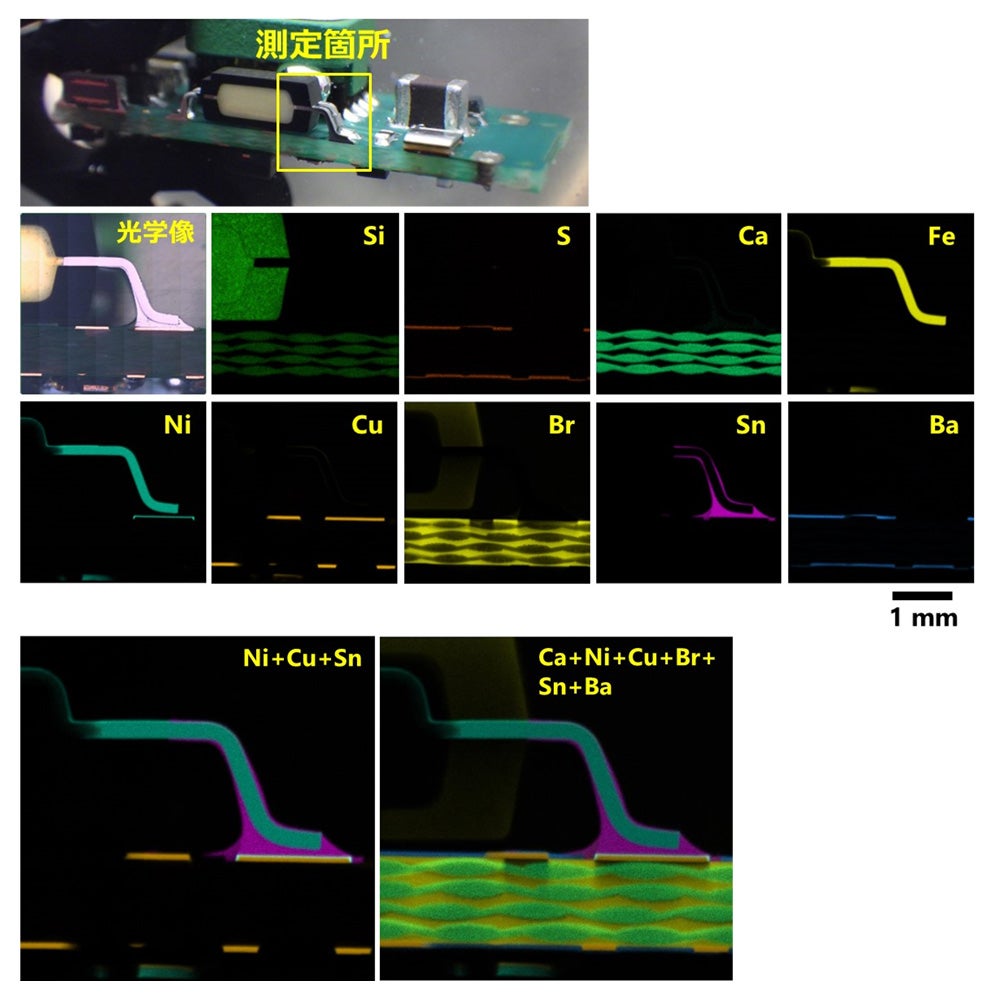

図2は樹脂に埋め込んで研磨したプリント基板の断面を元素マッピングした結果です。この測定試料のように、元素マッピングを実施する測定面は、なるべく平らであることが望ましいです。

マッピング結果からのスペクトル抽出

元素マッピングの結果で気になる場所が見つかった場合は、その場所の蛍光X線スペクトルをマッピングデータから抽出することができます。このために追加で測定を実施する必要はありません。図3に示したマッピングでは、多種類の金属くずから特定の材質の粒子(ここではオーステナイト系のステンレス)を確認することができました。

.jpg)

多層膜FP法による膜厚測定

城南支所に導入した装置には、めっき試料の各層の成分に由来する蛍光X線強度から、膜厚を計算する機能(多層膜FP)が付属しています。図4は金(Au)めっき端子の光学像と蛍光X線スペクトルです。めっきの傷部では、正常部に比べて、Auめっきの厚さが少し薄くなっていることが分かります。また、15 µmのプローブを使用して微小部の膜厚を測定することができます。

.jpg)

関連情報

お問い合わせ先:

- 計測分析技術グループ TEL:03-5530-2646

- 城南支所 TEL:03-3733-6233

同じカテゴリの記事