設備紹介 本部, 実証試験技術グループ

本部, 実証試験技術グループ

キセノンフラッシュアナライザ―

公開日:2022年2月15日 最終更新日:2025年3月19日

- 少量多種の測定が必要となる開発品や製品素材の熱拡散率を測定可能

- 条件次第で厚さ方向、面方向、多層試料の測定が可能

- 機器利用ライセンス制度にて利用可能

動画で見る、キセノンフラッシュアナライザ―

装置の特徴

熱拡散率を測定する手法は複数存在していますが、本装置は、ISO18755または、JIS R 1611に規定されているフラッシュ法による測定が可能です。

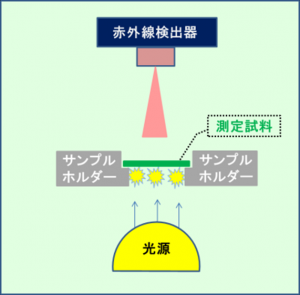

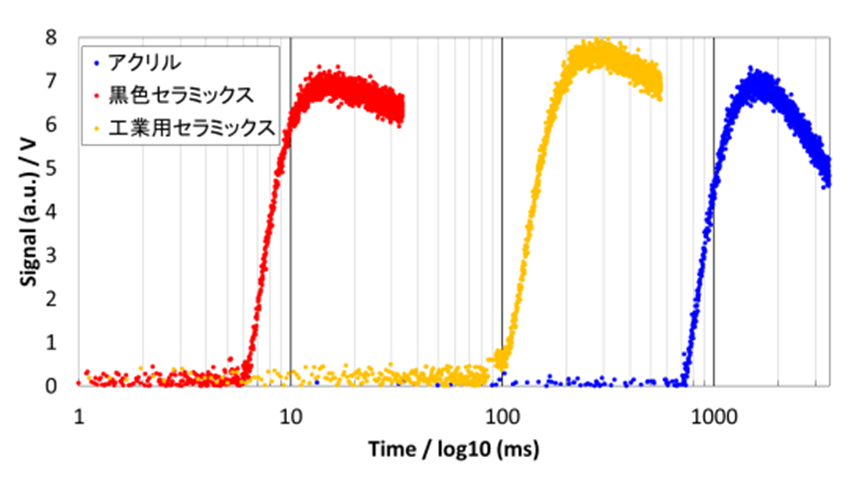

図1のように、測定試料の片面に光を当て、裏面で伝わってきた温度の相対上昇を検出します。このとき、熱的な平衡状態になるまでの速さが熱拡散率です。他の測定方法より測定時間が短いため、短時間で多くの試料を測定することができます。

また本装置は、フラッシュ法の中でもキセノンランプを光源とし、低いエネルギー量で短い照射時間を実現しているため、より薄い試料を測定することが可能であり、低熱拡散率試料であれば厚さが数十μmの固体材料が測定できます。

活用事例

熱拡散率や熱伝導率は、材料中の熱の伝わりやすさを示す値として広く用いられています。これら熱物性値は、小型集積化が進む電子機器や、軽量化を目的とした金属から樹脂への置換えなどに伴った熱に関する課題の解決のために、さまざまな分野の材料開発や熱設計において、昨今の技術進歩には無視できない性能の一つとなっています。

放熱樹脂の開発では、フィラーの充てん量を変化させた時の性能を把握するため、熱特性評価を必要とします。そのようなとき、フラッシュ法は1測定10分程度と短時間で、多くの試料の熱拡散率を把握し比較することができます。

また、電子基板の開発では、厚さ方向だけでなく、面方向の熱の伝わりに関するパラメータが必要となりますが、本装置で試料の熱的異方性を把握することもできます。

仕様および利用料金

仕様および利用料金については設備ページをご覧ください。

同じカテゴリの記事