「硬さと滑らかさを両立した金型用DLC膜の開発」に関する共同研究

公開日:2025年11月17日 最終更新日:2025年11月17日

都産技研とDOWAサーモテック株式会社、東京都立大学の三者は、2021年から2023年にかけ、高硬度・高平滑性を両立する金型用DLC膜の開発に関する共同研究に取り組みました。研究の背景やその内容について、DOWAサーモテック株式会社 技術開発部 羽深 智 氏と、東京都立大学システムデザイン学部 清水 徹英 准教授、都産技研 プロセス技術グループ 徳田 祐樹 主任研究員に話を聞きました。

より硬く、より滑らかな“膜”を作る

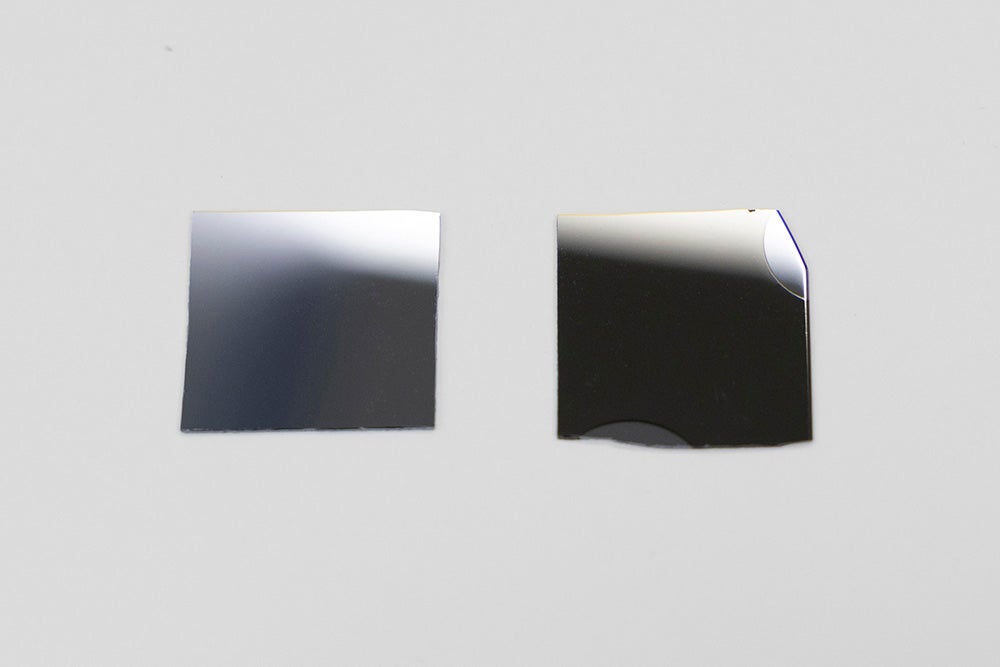

DLC(Diamond-Like Carbon)膜とは、炭素や水素を主成分としたアモルファス(非晶質)構造の硬質炭素薄膜です。膜の厚さは数百ナノメートルから数マイクロメートルほどであり、硬質かつ耐摩耗性に優れていることから、金型や加工工具、自動車部品など、摩擦が発生する部品(摺動部品)のコーディングに使用されています。

産業用途で使用されているDLC膜には、「水素含有DLC膜」と「水素フリーDLC膜」の二種類があり、前者は「表面が滑らかだが柔らかい」、後者は「表面が粗いが硬い」という特徴があります。高硬度と高平滑性を兼ね備えたDLC膜の開発事例は少なく、現場では水素フリーDLC膜を施した製品を研磨して用いるといった対処がなされていました。

「品質や生産性向上の観点から、弊社では高硬度と高平滑性を両立したDLC膜の新規開発を検討してきました。そこで、比較的新しい成膜技術である『大電力インパルスマグネトロンスパッタリング(High Power Impulse Magnetron Sputtering、以下HiPIMS)』という手法に着目し、HiPIMS法の研究者である清水先生にお声がけしました」(羽深氏)

「羽深さんからお話をうかがい、産業用途のDLC膜を開発するには、相応のスペックを備えた実験装置が必要だと考えました。大学の実験室レベルではその条件を満たせないため、産業用HiPIMS装置を持つ都産技研さんに相談し、三者による共同研究を行うことになったのです」(清水 氏)

パラメーターの組み合わせを変え、試作を200回以上繰り返す

都産技研のプロセス技術グループでは、長年にわたりDLC膜の特性評価や構造解析に関する研究に取り組んでいました。今回の共同研究では、都産技研がHiPIMS装置を用いたDLCの成膜とその構造解析を、東京都立大学がプラズマによる成膜プロセスの解析を、DOWAサーモテックが金型用薄膜の特性評価と知財登録などを担い、それぞれの強みを活かした製品開発に取り組みました。

HiPIMS法によるDLC成膜は以前から行われており、平滑な膜ができることは確認されていました。しかし、硬度を高める条件に不確かな点が多く、共同研究ではその条件を見極めるために試行錯誤を繰り返したといいます。

「HiPIMS法では、ターゲットに対し数十マイクロ秒という、ごく短いパルス電圧を印加します。これにより高密度なプラズマが形成され、ターゲットのイオン化効率を促進するのです。DLC膜の場合はグラファイトをターゲットとし、炭素をイオン化して、基板に堆積させることで成膜が施されます。いかに多くの炭素イオンを作りだし、いかに基板の表面へ高密度に衝突させるのかが、高硬質化において重要なポイントでした」(清水 氏)

「プラズマ中のイオンや電子は挙動の把握が難しく、その制御には多種多様なパラメーターを調整する必要があります。清水先生によるプラズマの分析結果をもとに、電流電圧、パルス幅、ターゲットやサンプルまでの距離といったパラメーターの組み合わせを変えながら、実際にHiPIMS装置での成膜を繰り返しました」(徳田)

実験用のHiPIMS装置で1日に成膜できる回数は、1~2回と限られています。最終的に試行回数は200回を超え、約3年の月日をかけて最適なパラメーターの組み合わせを追求していきました。

「月1回のミーティングをはじめ、成膜の結果を随時共有しながら、共同研究を進めていきました。徳田さんからは、毎回実験結果をわかりやすくまとめた報告をいただいていましたね。専門家のお二人ということで、当初は気後れする部分もあったのですが、ディスカッションしやすい空気を作っていただき本当に感謝しています」(羽深 氏)

HiPIMS法が持つポテンシャルで、競合との差別化を図る

こうして試行錯誤を重ね、HiPIMS法による成膜技術を構築したことにより、従来の水素含有DLC膜よりも硬く、かつ水素フリーDLC膜より平滑なDLC膜の開発に成功。高硬質と高平滑性の両立という、当初の目標を果たすことができました。

「当初は『そもそも高硬度なDLC膜が形成できるのか』『形成できたとしてどれくらいニーズがあるのか』といった不安もありましたが、清水先生からは技術的な裏付けを、羽深さんからは現場のニーズを伺い、安心して実験に取り組むことができました。3年にわたる試行錯誤にモチベーション高く取り組めたのも、お二人のおかげだと思っています」(徳田)

「工業製品の量産では、想定外の事態が発生することも少なくありません。そうしたとき、製品や製法に関するデータをいかに多く知っているかが、安定生産において重要になります。今回の共同研究では、目的となるDLC膜が形成できただけでなく、多くの“周辺の知見”を得られたことも、大きな成果だと考えています」(羽深 氏)

今回の共同研究の成果を踏まえ、DOWAサーモテック社ではHiPIMS成膜装置の導入を進めています。装置の配備が完了次第、量産化に向けた検討や調整に取り組む予定です。

「HiPIMS法を量産に取り入れている企業はまだ少なく、差別化を図るうえで強力な武器になるものと確信しています。共同研究は終了しましたが、HiPIMS装置について解決すべき課題が発生した際には、再びお二人の協力を仰げたらと思っています」(羽深 氏)

「今回の共同研究では、産業用のHiPIMS装置を活用することで、より実用的な条件下での検証が可能となりました。こうした先端的な装置環境を中小企業のために整えていることに、都産技研さんの存在意義を感じています。HiPIMS法による成膜には、まだまだポテンシャルがあるという認識ですので、今回得られた知見をもとに、さらなる発展ができればと考えています」(清水 氏)

(中央)

DOWAサーモテック株式会社

技術開発部 新商品開発室

羽深 智 氏

(右)

東京都立大学

システムデザイン学部 機械システム工学科 准教授

清水 徹英 氏

(左)

プロセス技術グループ 主任研究員

徳田 祐樹

関連情報

- DOWAサーモテック株式会社 (外部リンク)

- 東京都立大学 システムデザイン学部・システムデザイン研究科 (外部リンク)

同じカテゴリの記事