半無響室・無響室における騒音測定のご紹介 – 各実験室の特徴を踏まえた測定条件の選定方法について –

公開日:2025年6月16日 最終更新日:2025年6月16日

都産技研では、半無響室・無響室での騒音測定を承っています。ご相談の中で、「騒音測定をしたいが、該当する規格がなく、どのように測定すれば良いかわからない」といったお声をいただくことがあります。騒音測定と一言でいっても、選択する実験室やマイクロホンの設置位置によって結果は異なるため、適切な測定条件の設定が重要となります。

本記事では、実験室ごとの特徴や代表的な測定方法についてご紹介し、騒音測定の内容を決める際の参考となる情報をお届けします。

半無響室・無響室の特徴について

半無響室・無響室の特徴をご紹介する前に、騒音測定に適した環境について説明します。音の大きさを正確に測定するためには、次の2つの条件が求められます。

- 部屋内部の音の大きさ(暗騒音)が、測定対象音と比較して十分に小さい

- 壁面など、音を反射するものが近くにない

周囲の音が大きいと、測定対象音が埋もれてしまい測定ができない可能性があります。また、コンクリートなど硬い材質でできた壁面は音をよく反射し、その反射音が測定結果に影響してしまいます。

これら2つの条件を満たしているのが半無響室・無響室です。これらの実験室は、外部からの音を遮断し、かつ室内壁面が音を吸収する吸音構造となっている点が特徴です。これにより、一般的な会議室の暗騒音が40 dB~50 dBであるのに対し、都産技研の半無響室・無響室は10 dB程度と非常に静かな環境であり、耳を近づけなければ聞こえないような小さな音でも正確に測定することができます。

つづいて、それぞれの部屋の特徴についてご紹介します。

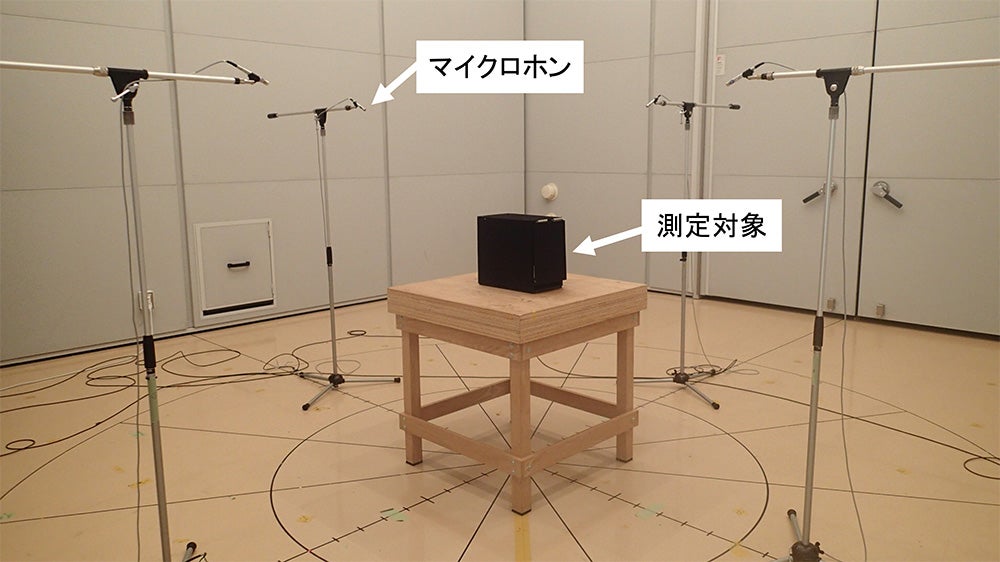

半無響室(図1左)は床面がコンクリート製の反射面であり、壁面と天井が吸音処理された部屋です。床面が吸音処理されていないため、床置きの製品や卓上設置型の製品に対して、床面の反射音を含む「実使用環境を想定した評価」ができます。半無響室での測定に適した製品の一例としては、空気清浄機、扇風機、冷蔵庫等の床置きされるような製品が挙げられます。また、床面がしっかりしているため、乗用車や大型の装置といった重量のある製品の試験も対応可能です。

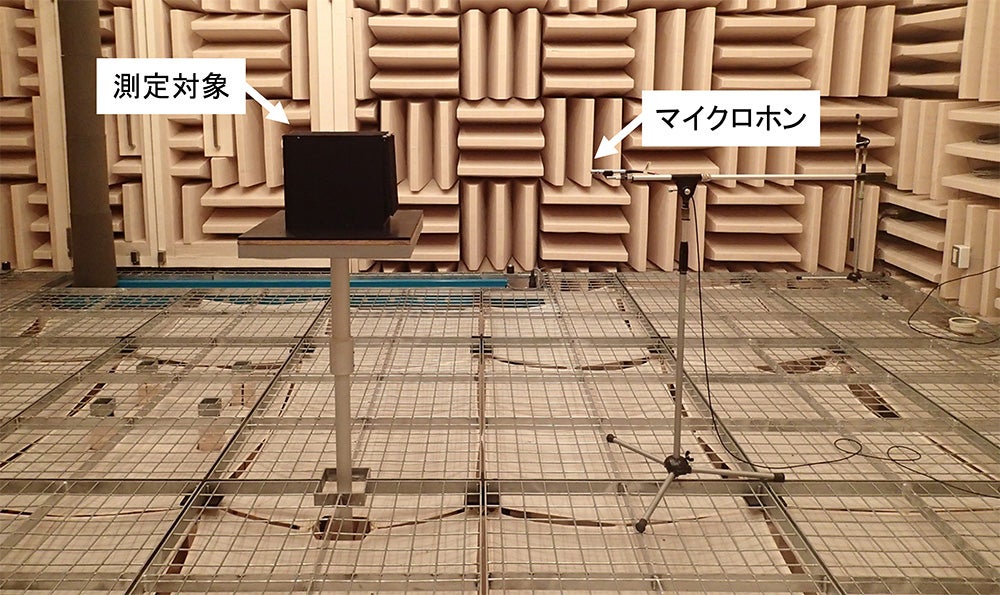

無響室(図1右)は、床面も含めた全面が吸音処理された部屋です。反射音がない空間のため、例えば、機器などに組み込んで使用する部品単体(モーター 、ファンなど)の直接音を正確に測定したい場合に向いています。

.jpg)

半無響室における測定方法の代表例のご紹介

半無響室での騒音測定規格(JIS Z 8737、JIS X 7779)に記載されている測定方法に、「作業位置」による測定があります。こちらは、測定対象使用時の操作者の位置を考慮した測定点として規定されています。そのほかによく用いられる測定方法として、「バイスタンダ位置」による測定があります。バイスタンダ(bystander)とは「傍観者、居合わせた人」といった意味の英単語であり、測定対象の近くにいる人が感じる音の大きさを評価したい場合に適した騒音測定方法です。バイスタンダ位置は、測定対象の四方に水平距離1.0 m、床面から1.5 mもしくは1.55 mの高さでマイクロホンを設置します。床面からの高さは、人の耳の位置を想定した設定となっています(図2、3)。

測定対象は床置き、もしくは卓上設置で測定を行います。卓上設置の場合、規格で規定されたサイズ(幅、奥行および高さが75 cm)の試験卓の使用が推奨されています。図4は都産技研で所有している木製の試験卓です。

.jpg)

無響室における測定方法の代表例のご紹介

無響室では、測定対象の基準となる点(面の中心など)から水平方向に1.0 m、などの位置関係でマイクロホンを設置した測定を多く実施しています。床面からの反射音の影響を考慮しないため、通常、高さ方向の距離の設定は行いません(図5)。

測定対象は、試験室の中央に配置されている測定台上に設置します。都産技研では、天板の幅と奥行が50 cm×50 cm、80 cm×60 cm、10 cm×10 cmの3種類の測定台をご用意しています。測定台自身が反射物となるため、測定対象の大きさに応じて、適切なサイズをご選択いただけます。

部品単体を評価する際は、設置方法や固定方法によっても音が変わる場合があります。適切な治具などが必要になることもありますので、内容に応じてご相談ください。

まとめ

ここまでご紹介した実験室ごとの特徴を、表にまとめてご紹介します。

表1 半無響室・無響室の特徴のまとめ

| 半無響室 | 無響室 | |

|---|---|---|

| 室内の 吸音処理 | 壁面・天井 | 全面 |

| 評価目的 | 実使用環境を想定した評価をしたい | 直接音のみを正確に測定したい |

| 測定対象例 | 床置きの製品や卓上設置型の製品 | 機器などに組み込む部品単体 |

| 測定方法の 代表例 | 作業位置、バイスタンダ位置 | 製品の基準点から水平方向に1.0 m |

| 測定台 | 幅、奥行および高さが | 幅と奥行が |

最後に

本記事では、半無響室・無響室での騒音測定をご紹介しました。記載した測定方法にとどまらず、さまざまな方法で測定を行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

なお、音の大きさを表す際「従来品より、音の大きさを●●%低減」のように、音の大きさを直感的に分かりやすく比較することが有効な場合があります。このような表現を行うためには、心理音響評価量であるラウドネスによる測定が効果的です。ご興味がございましたら、『心理音響評価量を用いた製品音の評価』の記事もご覧ください。

同じカテゴリの記事