環境技術をテーマに幅広い企業が出展「東京イノベーション発信交流会2025」

公開日:2025年3月1日 最終更新日:2025年3月1日

2025年1月17日、都産技研本部の東京イノベーションハブで「東京イノベーション発信交流会2025」が開催されました。当日の様子をお伝えします。

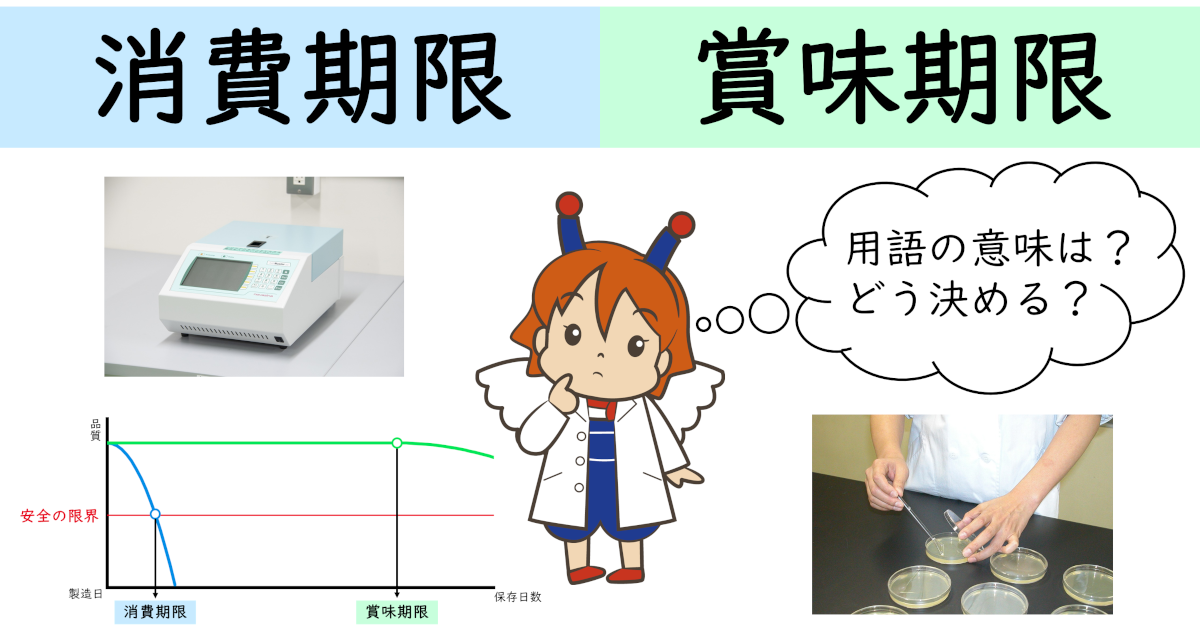

「環境技術」をテーマに24社が出展

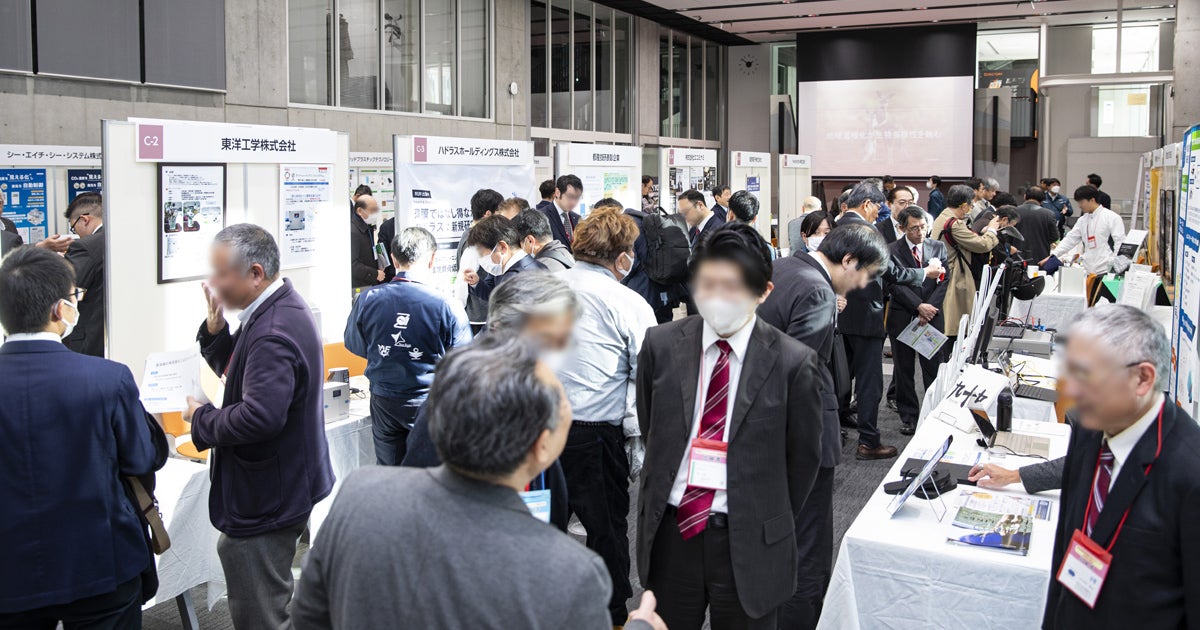

「東京イノベーション発信交流会」は、オープンイノベーションの促進を目指し、中小企業のさらなる事業展開や企業間連携を後押しする交流の場として、都産技研が主催するイベントです。今回は「環境技術」をテーマに、連携協定締結機関等からの推薦企業24社が出展しました。

出展分野はアップサイクルやバイオマス、省エネ、マイクロモビリティなど多岐にわたり、それぞれの企業が趣向を凝らした出展ブースでは、来場者が熱心に説明を聞く様子も見られました。また、会場には「5分プレゼン」の場も設けられ、出展企業による事業紹介や、都産技研による技術シーズの紹介なども行われました。

出展企業による事業内容の紹介

出展企業3社に対して、事業内容やこれからの展望について、インタビューを行いました。その様子をお伝えいたします。

100パーセント食品廃棄物由来の新素材を開発

fabula株式会社は、2021年に創業した東京大学発のベンチャー企業です。「ゴミから感動をつくる」をビジョンに掲げ、食品廃棄物から新素材を作る技術を保有しています。出展ブースには、ニンジンやグリーンピース、カカオなどから作られたプレートが展示されていました。

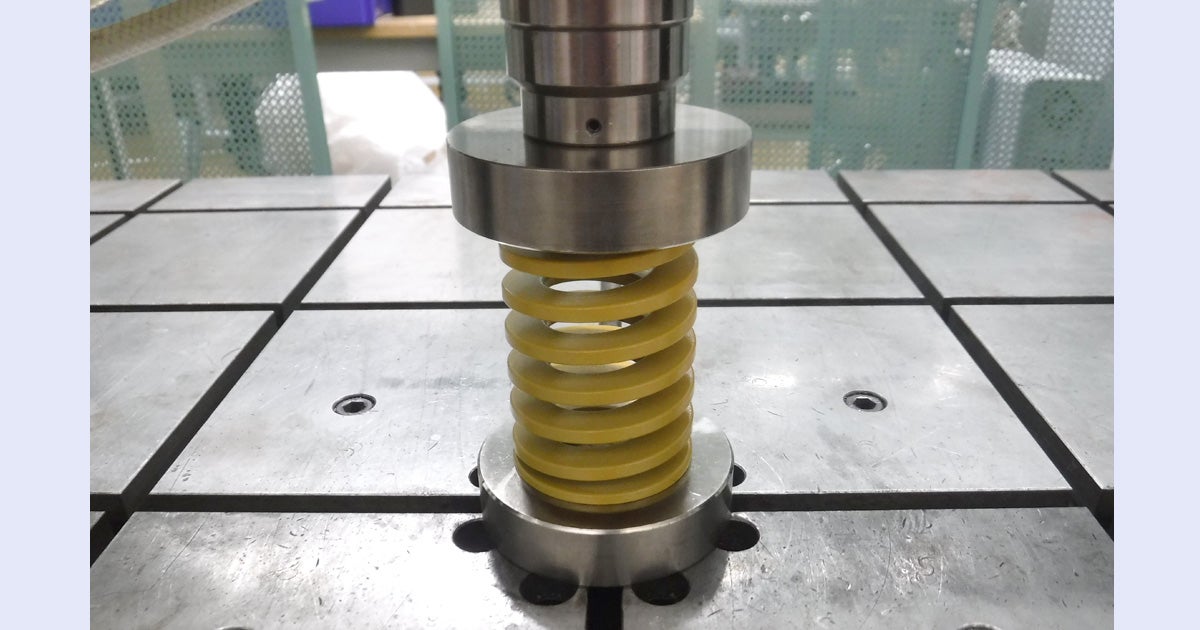

「バインダー(接着剤)を使用せず、原料を乾燥・粉砕して熱圧縮を加えることで、100パーセント食品廃棄物由来の素材を成型しています。食品によっては素材の強度も高くなり、例えば、白菜からは、コンクリートの4倍の曲げ強度に耐えうる素材を成型することができます。」(同社 高見賢和氏)

パンやピザなどの加工食品や、コンビニ弁当からも成型が可能であり、様々なパラメーターを操作して最適なレシピを開発できる強みがあります。

雑貨や家具、建材などの用途を想定しており、「脱臭効果を持つコーヒー豆を使って同様の効果を持つ壁材をつくる」など、原料のポテンシャルを生かした製品も検討されています。

「100%食品廃棄物ですので、生分解が可能なうえ、使用後は粉砕すれば再び原料として活用することもできます。食品ロスが発生する地域で素材をつくり活用する、『ゴミの地域循環モデル』を構築できればと考えています」(高見氏)

二酸化炭素濃度を監視して換気を自動制御

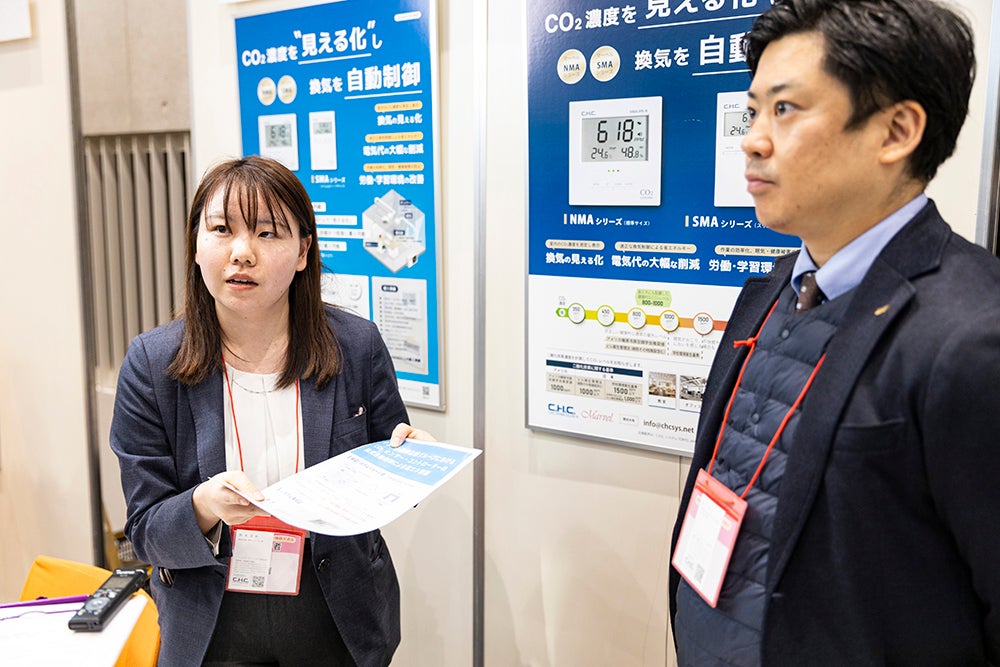

1979年創業のシー・エイチ・シー・システム株式会社は、空調や給排水、電気など建築設備の設計・施工・メンテナンスを主な事業としています。環境分野の製品開発にも取り組んでおり、今回出展した「CO2センサー・コントローラー」もそのひとつです。

「ビル衛生管理法では、室内の二酸化炭素濃度の目安を1000ppm以下と定めています。しかし、換気を終日続けると外気が取り込まれ、特に夏や冬は空調の電気代が増加してしまいます。本製品は、二酸化炭素濃度に連動して換気扇のオン・オフを自動的に制御し、過剰な換気を防ぐことで、平均20%前後の省エネを実現することができます」(同社 阪本氏)

CO2コントローラーは既存の換気機器に後付けが可能であり、導入コストを抑えられます。クラウドサービスを利用すれば、測定データをクラウドに蓄積し、遠隔監視や遠隔制御も可能です。

「2011年の販売以来、学校やオフィスビルをはじめ、店舗・商業施設や市庁舎などに導入いただきました。現在は二酸化炭素に加え、においやオゾンを検知するセンサーも展開しています。建造物の多くを占める中小規模施設では、こうした省エネや快適性に対する整備が進んでいない現状がありますので、引き続き販売強化と知名度向上に取り組んで参ります」(同社 鈴木氏)

水素と燃料電池を用いた電動マイクロモビリティ

電動マイクロモビリティ事業に取り組むHundredths株式会社は、2023年10月「ChatKart」の販売を開始しました。特定小型原動機付自転車に分類される四輪カートとしては日本初の製品であり、16歳以上であれば免許不要で乗ることができます。

「弊社は長野に拠点があり、でこぼこした路面や凍結した路面に対応するためにも、四輪は必須だと考えていました。安定した走行ができることから、免許を返納したシニア層の購入も多いですね。比較的遠くの目的地にも安全に運転していけると、高く評価いただいています」(同社 長谷部氏)

今回出展した試作モデルは、同社と東京工科大学、菊池製作所、都産技研 の4団体による産学公の取り組みで製作されました。従来のリチウムイオン電池に加え、水素と燃料電池の技術を用いて走行できる機構を備えています。電欠時は低圧水素ボンベを交換することで、走行距離を伸ばすことが可能です。

「走行距離はリチウムイオン電池で40キロメートル、水素ボンベ1つあたりプラス10キロメートルほどです。低圧水素ボンベは取り扱いに免許が不要なため、誰でも簡単に扱うことができます。この取り組みがクリーンエネルギーの普及や、脱炭素社会の実現に向けた一歩となればと考えています」(長谷部氏)

ご来場いただいた皆さま、ご出展いただいた企業の皆さまに、厚く御礼申し上げます。多くの皆さまに、情報交換・収集や連携・協業等に向けた関係構築といったご出展およびご来場の目的を達成いただけたと考えています。都産技研は、中小企業の皆さまの新技術・新製品開発の促進につながるような、企業×企業および企業×都産技研の連携を推進する取り組みを行ってまいります。

(都産技研企画部連携企画室)

同じカテゴリの記事