高温度域における熱拡散率測定

公開日:2025年9月1日 最終更新日:2025年9月1日

- 高温度で使用される材料や温度依存性の高い材料などの熱拡散率※1が測定可能

- アルゴンガス置換により、試料の酸化を防ぎながら測定が可能

- 機器利用ライセンス制度にて利用可能

※1 熱拡散率:物質の温度分布が緩和して熱的な平衡状態になる速さを示す物理量

高温度域での測定ニーズ

材料の熱物性値である熱拡散率や熱伝導率※2は、小型集積化が進む電子基板の放熱性能向上や、軽量化を目的とした金属材料の代替などに伴い、さまざまな分野で重要なファクターとなっています。特に、熱を効率的に逃がすための放熱材料や、温度変化に伴って熱物性値が大きく変化する窒化ケイ素などのセラミックス材料では、従来よりも高温度域での使用が想定され、使用環境に合わせた熱物性値の評価が求められています。

※2 熱伝導率:定常的な温度勾配が存在する際の熱エネルギーが、物質を伝わる速さの割合を示す物理量

測定方法

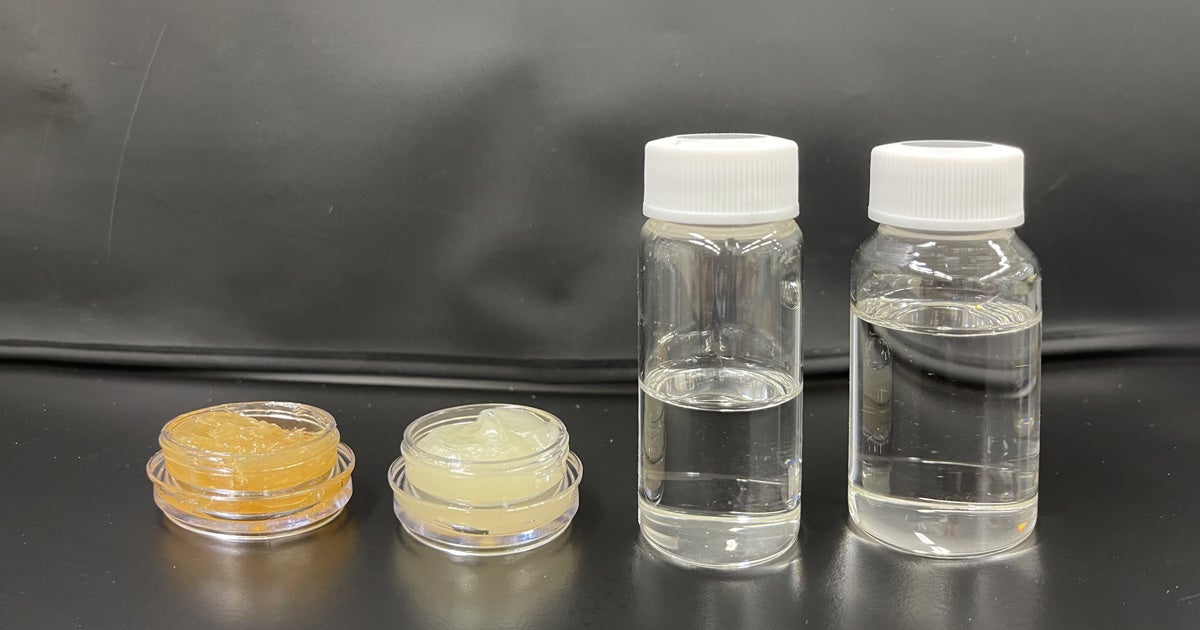

都産技研では、キセノンフラッシュアナライザー(NETZSCH Japan(株)製 LFA467、LFA467HT)を用いて、熱拡散率の測定が可能です。これらの装置は、光源の光エネルギーを測定試料表面で熱エネルギーへ変換し、その熱の広がり方を測定します(図1)。そのため、測定試料表面を黒くする必要があり、黒鉛を試料表面へ塗布する「黒化処理」を行います。

.png)

300℃付近までの測定であれば、測定試料そのものの耐熱温度に問題がなければ、空気中での測定が可能です。それ以上の温度域では、黒鉛が空気中の酸素と反応してしまい、正確な測定が困難になります。そこで、測定試料を入れる空間(図2)を不活性ガスであるアルゴンで満たすアルゴンガス置換を行います。これにより、黒鉛と酸素の反応を防ぎ、より高い温度域での熱拡散率測定が可能となります。

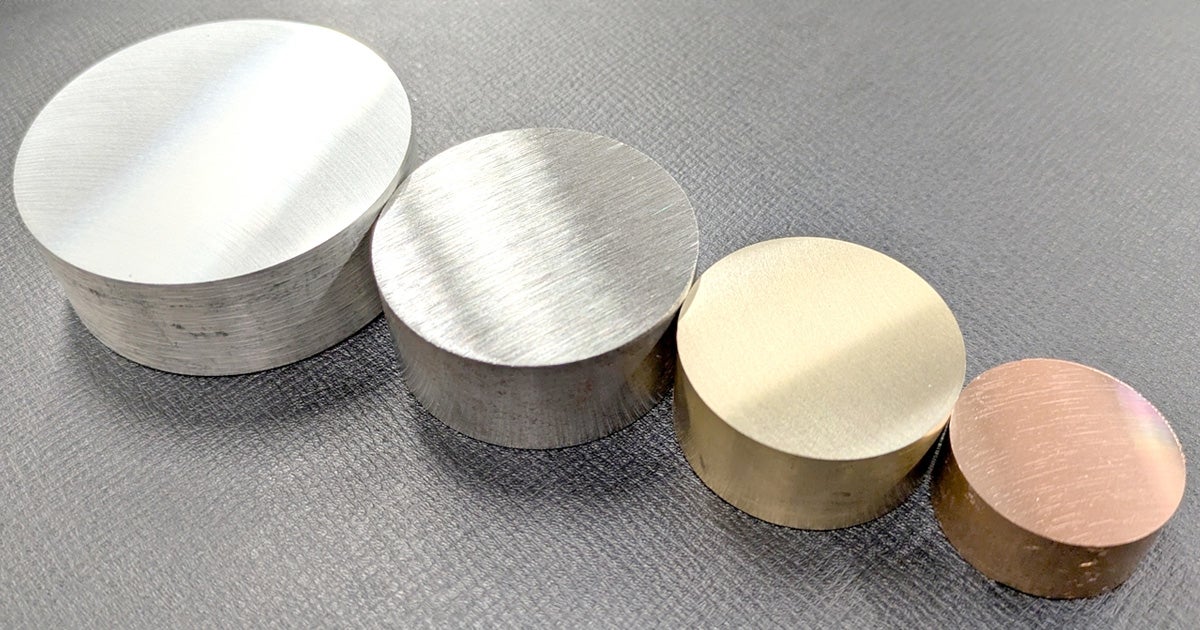

また、酸化しやすい銅などの金属材料を高温度で測定する際にも、アルゴンガス置換は有効です。測定試料を入れる空間は、ガス置換を可能とするために密閉構造となっており、測定試料を設置する試料ホルダーも専用の形状となっています(図3)。

.jpg)

.jpg)

測定の例

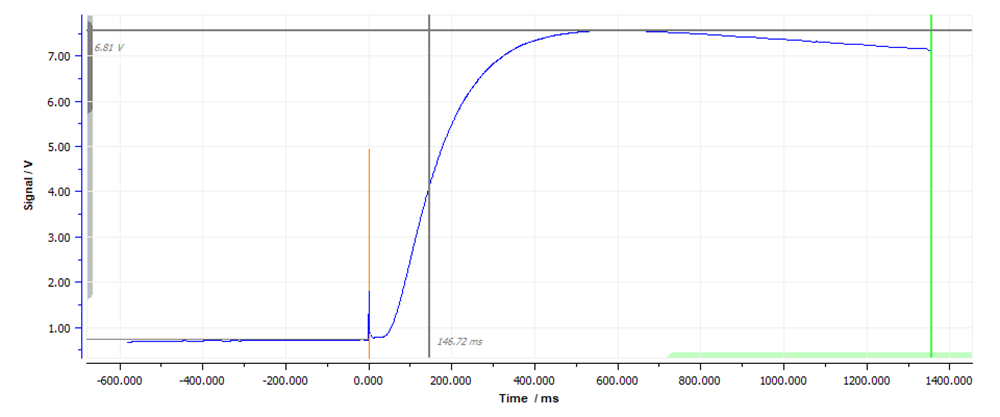

セラミックス材料の一つであるアルミナの熱拡散率を測定した例を紹介します。光源からの光が測定試料下面へ照射されると、測定試料上面の温度は時間とともに上昇し、図4のような波形が得られます。波形の縦軸は、試料上面の温度をセンサで測定したシグナルの大きさ、横軸は時間を示しており、試料の温度分布が緩和していく様子を定性的に表しています。この波形を解析することで、熱拡散率を算出することができます。測定温度条件を変えて熱拡散率を比較した結果、25℃で10.2 mm/s2、300℃で3.5 mm/s2となりました。これらから、25℃に対して300℃の熱拡散率が約1/3となることがわかり、温度依存性を持つ材料であることが確認されました。

熱拡散率の温度依存性は、一般的に多くの物質に見られますが、その影響の大きさや温度域は物質によって異なります。特に高温度での影響が大きい物質については、高温度での熱拡散率を測定することが重要となります。

キセノンフラッシュアナライザーのご利用方法

本装置は、機器利用ライセンスを取得の上、機器利用でご利用いただけます。ライセンスを取得するには、事前に「【講習会】熱拡散率測定」(座学および実習)の受講が必要です。講習会では、測定試料の黒化処理や測定結果の解釈について、知識と技能を習得します。機器利用ライセンスについての詳細は「機器利用ライセンス制度」のページをご覧ください。

同じカテゴリの記事