100周年記念企画:歴史の中で受け継がれる技術と設備

公開日:2021年9月15日 最終更新日:2025年3月18日

TIRI NEWS 2020年 8月号 P.10でご紹介した「シャント抵抗器」(実証試験技術グループ)のように、都産技研には100年前に近い大正から昭和時代に導入された装置がいくつも現存しています。試験機関としての変わらぬ役割を果たすべく、時代を超えて担当者間で大切に引き継がれてきました。

現在も現役で活躍する、電気技術グループの各種変圧器と計測分析技術グループのゲルマニウム半導体検出装置をご紹介します。

電気技術グループ TEL.03-5530-2560

計測分析技術グループ TEL.03-5530-2646

変圧器(1,000 V出力)、耐電圧試験用変圧器(20,000 V出力)

高電圧機器分野では、高電圧を発生させるためさまざまな変圧器を使用しています。

図1-1、図1-2の変圧器は、1926年(大正15年)製のもので100 Vから1,000 Vまで100 V刻みで出力できる端子がついており、100 V以上の電圧を供試品に加えるような試験で重宝します。

また、図2-1、図2-2の変圧器は、1931年(昭和6年)製のもので20,000 Vで1 Aまで出力できるものとなります。出力可能な電流値が大きいため、充電電流の大きな供試品の試験で重宝します。この変圧器は、依頼試験の耐電圧試験(試験料金コード:TJ12111など)で現在でも利用しています。

このように電気研究所時代(1924年(大正13年)から1970年(昭和45年))に導入された機器が今日においても現役で活躍しています。これは、先輩の方々が機器を大事に扱い、後進に引き継いできた賜物と言えます。今後とも、これらの変圧器をはじめとする機器や技術を紡いでいき、変わらぬ支援を続けていきたいと思います。

(1926年(大正15年) 日本電氣應用株式會社製)

関連情報

仕様および利用料金については設備ページをご覧ください。

設備についてのお問い合わせは下記へご連絡ください。

電気技術グループ 高電圧実験室 TEL : 03-5530-2560

ゲルマニウム半導体検出装置

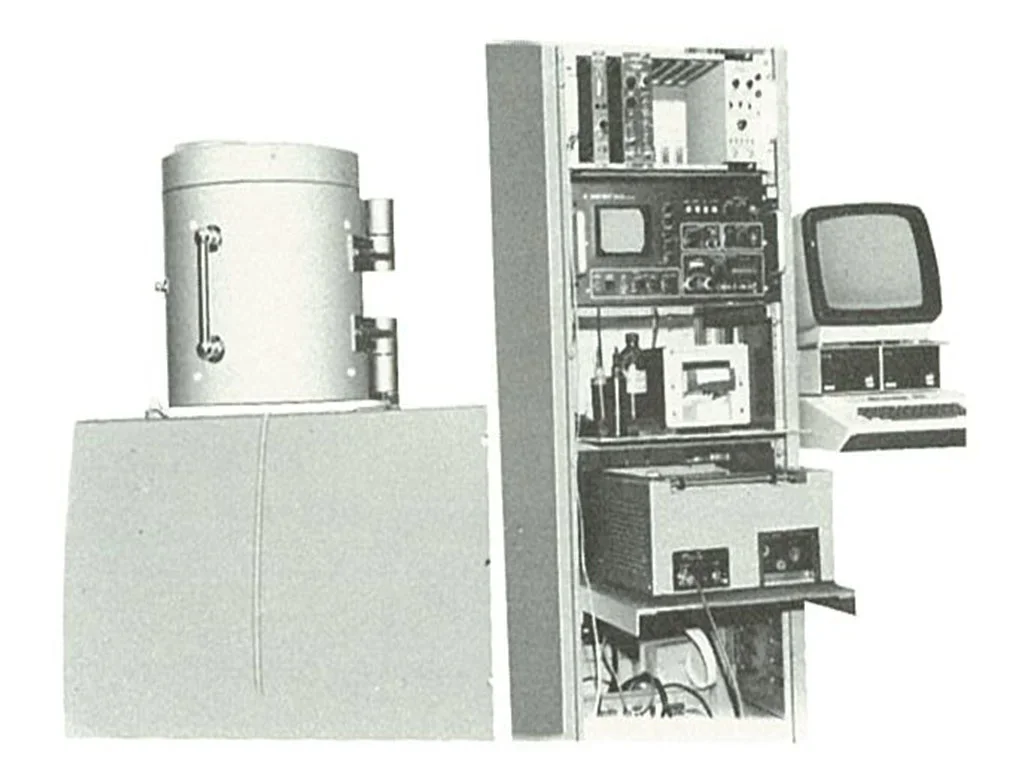

1974年(昭和49年)に前身の東京都立アイソトープ総合研究所に環境放射能測定室が設置されて以来、都産技研では、水、土壌などの環境試料の放射能測定をゲルマニウム半導体検出装置で行っています(図3)。

環境試料の微量の放射能の測定には、外部からの放射線の影響を低減するため、鉛や鉄などできた遮へい体で試料や検出器を覆う必要があります。

この遮へい体は環境放射能測定室当時からのもので、実は戦後海中より引き上げられた、旧日本海軍の戦艦陸奥の鉄(陸奥鉄)が使われています(図4)。

なぜ戦艦の鉄が使われているのでしょうか。

戦後の鉄の生産に使われた溶鉱炉には、炉の損傷をモニターするために放射性コバルトを含有した耐火煉瓦を使用していました。そのため生産された鉄にもわずかながら放射性コバルトが含まれており、遮へい体に使用した場合、発生する放射線が測定に影響を与えてしまいます。

一方戦前にはこのような溶鉱炉は使われていなかったので、戦前に建造された戦艦の鉄には放射性コバルトが含まれません。環境放射能をより精密に測定するにはこの陸奥鉄が最適だったのです。

この遮へい体を使用して、1986年(昭和61年)のチェルノブイリ事故の際には飛来した放射能を日本で最初に検出しました。また福島原発事故の際も、都内の大気浮遊塵、水道原水、農作物などの測定に活躍しました。

検出器や解析装置は何度か更新していますが、遮へい体は今も現役で、試験や研究に活用されています。

関連情報

仕様および利用料金については設備ページをご覧ください。

設備についてのお問い合わせは下記へご連絡ください。

計測分析技術グループ TEL : 03-5530-2646

同じカテゴリの記事